材料一 17世纪末,英国卷入一系列争霸战争,尽管战争带来贸易与殖民上的优势,但也使国家财政出现亏空。1694年8月,一批伦敦金融家与政府达成协议:为政府提供有保障的贷款,保证军费开支;而政府允许其成立英格兰银行,并赋予其多种特权。到18世纪中叶,英格兰银行完成了从私人性质向英格兰中央银行的转变,发挥着政府银行的职能。18世纪的英国,人们将积攒的资金作为有利息的存款存放在当地有名望的商人那里,商人随之把钱以更高的利息借贷出去,从中获利。借方多是农场主或作坊主,渐渐地,这些商人成为专职的银行家,他们的商铺变成为地方银行,到1810年至少有650家。这些银行家解决了工业化之初企业家的融资难题。

——摘编自《论18世纪英国银行业的兴起》

材料二 鸦片战争后,西方列强纷纷在中国设立银行,外资银行几乎垄断了中国国际汇兑业务与国内金融市场,控制了清政府财政金融和民间商业实业。19世纪末期,清廷终于认识到“非急设中国银行,无以通华商之气脉,杜洋商之挟持”,责成盛宣怀“选择殷商,设立总董(总行董事),招集股本,合力兴办,以收利权”。1897年5月,通商银行在上海成立,朝廷授权该行发行银元、银两两种钞票,打破了外商银行把持中国金融的局面。通商银行在北京、烟台、重庆、香港等处设立分行,业务涉及洋行、中国商号和钱庄、少数近代企业,盛极一时。通商银行的酝酿筹设以及初期运作,成为中国新式银行业和相应制度构建的先声。1900年,北京分行被八国联军焚毁,业务随之萎缩。民国时期被四大家族控制,受总体经济环境和战争影响,40年代通商银行已有名无实。

——摘编自《盛宣怀:力挽狂澜打造中国人的第一家银行》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明英格兰银行与英国地方银行的不同。

(2)根据材料并结合所学知识,指出中国通商银行与英格兰银行的相似点。

(3)根据材料和所学知识综合评述通商银行在中国近代史上的地位。

相似题推荐

材料一 从17世纪起,英国步西班牙的后尘,开始在北美大陆建立殖民地。1607年,伦敦公司依据国王的“特许状”建立了第一个北美殖民地——詹姆斯城。北美殖民地居民来自英、法、德、荷等国,他们是为了逃避政府迫害和天灾人祸,或者是为了追求信仰自由和美好生活。凭借武器和物质上的优势,他们驱逐或屠杀土著居民印第安人,强夺其土地。18世纪中叶,北美殖民地的资本主义经济发展日益加快,代表了经济发展的方向。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史编》(上卷)

材料二 闽南及粤东地区人多地狭,田少山多,所以尽管禁令森严,福建沿海的闽南人还是向台湾偷渡不绝,直到乾隆二十五年(1760年)才被承认完全合法。移民开禁以后,大批闽粤移民纷纷来台。嘉庆十六年(1811年),台湾居民除土著外共有232443户、1901833口,一百余年增长了近十倍。明末以来,台湾西部、东部沿海平原和中部盆地先后得到开发。台湾向大陆输出米、糖、硖黄、藤条等,由大陆输入日用百货,大洋贸易的转运经济转变为两岸贸易。

——据葛剑雄《简明中国移民史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,北美为何会成为17世纪西欧的殖民对象?

(2)根据材料二并结合所学知识,闽粤移民台湾的主要原因是什么?这一移民对台湾地区经济发展有何作用?

(3)从本质上说,17世纪开始的西欧移民北美较之于明清时期闽粤移民台湾,前者在经济领域的影响有哪些新特点?

材料一 近代早期西方盛行“重商主义”:认为金银是至高无上的,它代表真正的财富,国内贸易不能增加金银,所以应扩大贸易顺差,转从他国获取,是一种重在维护本国利益的“经济民族主义”。一方面,给出口商予以补助,降低出口产品的成本,使其在国际上更有竞争力,另一方面,对进口商品征收高关税。采取这些措施,国家会受益匪浅,日进斗金,不仅可维持王室的开支,改善民众的生活,更重要的是,这代表着更多的舰队,更广阔的殖民地,更大的生产,更丰厚的利润,在这个“良性循环”中,国家会日益殷实。

——摘编自高德步等《世界经济史》

材料二 近代国门被打开后,一些有识之士意识到,西方各国“平时谋国精神,专在藏富于商,其爱之也若子,无微不至,宜其厚输而无怨也”。他们也提出“商战”的经济民族主义观点,强调“外国所需于中国者,自行贩运;中国所需于外国者,自行制造”。甲午战争之后后,民族主义思潮的高涨,国人主权意识进一步觉醒, “主权亡则国亡”成为普遍共识。20 世纪初人们的利权观念之侧重点已由经济利益转向国家主权。

——摘编自袁为鹏《晚清经济民族主义思潮的内在矛盾与误区》

材料三 任何国家和民族在追求自身发展时,若一直忽视甚至无视全人类共同利益的存在,则不仅损害自身,更要殃及全人类。

——贺金瑞 《全球化与交往实践》

请回答

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括西方“重商主义”和晚清“商战”思想主张的相同之处。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析西方“重商主义”和晚清“商战”思想产生的不同影响。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简评“经济民族主义”。

材料一 从17世纪初开始,印花棉布逐渐被英国人喜爱,成为最时尚的服饰材料。印花棉布的进口量从17世纪30年代每年进口1万匹,增加到17世纪末的125万匹。17世纪末期,英国东印度公司的棉布贸易要占进口总额的60%~70%。1719年,一个作者这样描述英国人的服饰:“所有卑微的人,包括奴仆都穿上了棉布服饰。”由于毛纺织商人不断向议会请愿,从17世纪末期开始,议会多次通过法案,禁止从印度、中国等国进口印花棉布,并严禁使用彩色印花棉布,但收效甚微。议会没能有效地抑制英国人消费棉布的热潮,也不能有效阻止毛纺织业的衰退,反而进一步刺激了英国本土棉纺织业的发展,为英国本土仿制印度棉布创造了条件。

——据王洪斌《18世纪英国服饰消费与社会变迁》

材料二 棉花对于英国来说是如此重要,以至于到1856年,曼彻斯特商会准确地描述道,这个行业“在规模和效用上没有任何其他制造业可以比拟”。英国制造商把重点放在高质量的纱线和布料上,同时英国越来越依赖世界殖民地或半殖民地地区的市场。到19世纪50年代,英国生产的全部棉产品中有一半以上用于出口。

1786年,美国的种植园主开始大量种植棉花,美国向英国出口的棉花数量迅速增长。1793年,惠特尼建造了一种新轧花机器,将轧花的生产效率提高了50倍。19世纪,联邦政府侵略性地获得了许多新领土。为了大规模扩大棉花生产,种植园主购买大量奴隶。直到1861年美国内战爆发,棉花产业和奴隶制携手并进、同步发展,美国成了新兴的棉花帝国。

——据斯文·贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》

材料三 英国在印度要完成双重的使命:一个是破坏的使命,即消灭旧的亚洲式的社会:另一个是重建的使命,即在亚洲为西方式的社会奠定物质基础。

——据马克思《不列颠在印度统治的未来结果》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出17~18世纪英国棉布大量进口的背景及其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国和美国先后成为棉花帝国的相同条件,并结合所学知识归纳棉花帝国崛起对世界经济的影响。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对英国在印度要完成“双重的使命”的看法。

材料一 奴隶贸易

时间 | 概况 |

1501年 | 第一批非洲奴隶由西班牙人运抵西印度群岛。 |

| 1562~1563年 | 英国人约翰·霍金斯第一次贩奴至美洲 |

1631年 | 英国在西非建立了第一个贩奴堡垒,英国政府贩奴活动正式开始 |

| 1670~1776年 | 英国贩卖到美洲大陆的奴隶总数超过其他国家贩奴数量的总和 |

1807年 | 英国议会通过了《废除奴隶贸易法案》 |

1833年 | 英帝国废除了奴隶制 |

——杨瑛《英国奴隶贸易的兴衰》

(1)依据材料一并结合所学知识,指出英国逐步获取奴隶贸易主导国地位的条件和废除奴隶贸易的主要原因。

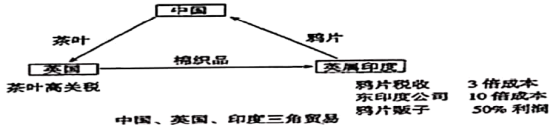

材料二 鸦片战争前小三角(国)贸易图示

注:19世纪三十年代,中国白银流入英属印度年平均600万两左右。

——摘编自《中国近代经济史》

(2)依据材料二并结合所学知识,分析“小三角贸易”对中国经济的影响。

材料三 对于殖民主义历来存在尖锐的观点上的对立,有的西方文人歌颂它,说它是“到东方传播文明,开化野蛮人,为东方人民造福”。我国学术界出于政治上对侵略者的痛恨,在很长时期中,对它是以简单的否定代替科学分析。近年来有了变化。较多人认为它对东方具有“双重历史使命”。

——郑家馨《关于殖民主义双重使命的研究》

(3)依据以上材料并结合所学知识,简要叙述16世纪至20世纪初西方殖民扩张主要手段的变化,概括西方近代殖民主义的历史作用。

【推荐2】阅读材料,完成下列要求。

材料一

鸦片战争后,随着洋务运动的逐步开展,京师同文馆、福州船政学堂等近代学堂出现,留学之风开始盛行。19世纪70年代后,部分改良人士、维新派代表甚至一些知名的欧美传教士,纷纷以著文、上书等形式建议清政府仿效西方建立学校制度,并提出不尽相同的学制方案。1902年,张百熙被任命为管学大臣,负责制定学制章程,他把学制主系列分为三段七级,学堂课程主要为人伦道德、中国文学、地理、外国文、算学、博物、物理及化学、图画、体操。在学制主系列学堂外,兴办农工业、艺徒、警察监狱、邮电、铁路、矿物、武备等专科学堂。这种重视实践与专业课的结合教育,对当代大学教育大有裨益。

——摘编自孙培育《中国教育史》

材料二

在历史上,德国以“教育国”著称于世。19世纪之后,德国逐步广泛建立起由大学到小学的公立学校系统。1830年之后,初等学校将阅读和书写分开教学的状况也得到改变,阅读和书写被放在同等重要的位置,实行整体教学。1872年帝国颁布《普鲁士国民学校和中间学校的一般规定》以促进普鲁士国民学校的发展。与此同时,德国注重义务教育。到19世纪末,义务教育从6岁开始到14岁结束。忽视义务教育的父母将要接受罚款甚至判刑等惩罚。在19世纪初到20世纪初的一百多年中,德国的初等教育、中等教育、高等教育、师范教育、教育行政及教育思想,均领先于其他西方国家。

——摘编自郜芳芳《近代德国普及教育之路》等

(1)根据材料一并结合所学知识,说明晚清教育改革对中国近代教育发展的促进作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代德国教育改革与晚清教育改革内容的相似之处,并说明不同之处及其产生的原因。

材料一:铁器逐步推广到各个生产领域,特别是农业生产领域大量铁制农具的使用,引来了农业生产技术的一场革命。

——《国史概要》

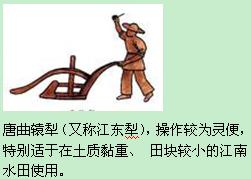

图一 图二

材料二:明清时期人口大幅度增加的过程中,牛耕大量退出,唐宋时期代表先进生产力的江东犁,到明清时已被铁搭所取代。铁搭用人,而江东犁用牛。《天工开物》记载:“吴郡力田者,以锄代耜,不蓄牛力。会计牛值与水草之资,窃盗死病之变,不若人力之便。”(注:铁搭:农具名。有4至6个略向里弯的铁齿,用于刨土。)

——《太湖地区农业史》

材料三:新设备(注:广告图片。19世纪末。农业设备在变化。从美国传入第一批收割

机、蒸汽脱粒机、割草机。机械化减轻了农民的劳动,然而取代了大量劳力。)

材料四:在18、19世纪,农业飞速发展:更合理的轮作制,粮食产量提高,用了新机器,以及对牲畜品种与农业技术的改革。与城市化相关的人口爆炸需要日益增多的食品,于是人们便进行集约耕作,甚至扩大耕种面积。这些变化往往来自荷兰或英国,被称作“农业革命”,然而这些改变并不像工业上的变化那么迅猛,所以称之为“农业变革”较为妥贴。

田野上可以看见新的农业机器,出现了蒸汽脱粒机。在英国,传统农民已经消失,从此土地由农业工人或小耕作者耕种。

1850年左右,将农民系于土地之上并迫使他们耕种土地的封建制在西欧已基本上消失……

由于农业产量的提高和运输业的发展,欧洲人口的食物得到改善,周期性缺粮情况越来越少,但发展并不均衡。

农业变革使工业化更充满活力。农业的盈余创造了资本,资本再次投入运输业与工业,促进了新技术在欧洲的传播。

——材料三、四摘自《欧洲史》

请回答下列问题:

(1)依据材料一中的图一和图二,并将两者联系起来,说明古代中国农耕文明发展过程中的一些变化。

(2)依据材料二说明明清时期耕作方面变化的表现及原因。结合所学知识分析可能产生的直接影响。

(3)依据材料三、四概括说明18至19世纪欧洲发生“农业革命”的主要原因及对欧洲带来的影响。

(4)怎样理解材料一与材料四所述的农业领域中的“革命”?

材料一 清朝的开海禁,是在公元1685年,于澳门、漳州,定海,云台山归处,都设立税关。公元1757年,只许在澳门一处……税则上、有名目的东西浮收的税要比正额加几倍,无名目的东西就更加横征暴敛没个遮拦,外国商人不准和人民以及普通商人直接买卖,一切货物都要卖给“公行”,再由公行卖给普通商人。1659年规定当时的外商,不做买卖不准到广东,做买卖的期限一年只有四十天,必须住在公行所代备的商馆里。要进禀帖,必须托公行代递,不得和官府直接。

——以上材料皆出自吕思勉《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清朝海禁政策的特点,并评价清朝的海禁政策。

材料二 买办是近代中国一个特殊的经纪人阶层,具有洋行的雇员和独立商人的双重身份,是外国人可以直接影响的一部分中国人。按照相关统计,1872—1913年中国共开办145家新式企业,已知投资人202人,其中人数最多的是地主和官僚,有113人;其次即是买办,有50人。“买办不仅在数量上、投资的规模上极力侧身于近代工商企业,而“且获利颇丰。买办的这些活动,给社会的各个阶层做出了一个很好的示范作用,带动了国人投资近代新式企业的热情,有利于近代民族资产阶级队伍的扩大”。买办对普通人的生活也产生很大影响,农村通过他们才用上了物美价廉的煤油、洋布和其他棉织品。

——摘编自金普森、易继苍在《买办与中国近代社会阶层的变迁》

(2)根据材料二,结合所学知识,分析近代“买办”的影响。

材料三 1902年,盛宣怀奉命会同大臣吕海寰在上海与英、美等国谈判修订商约。目睹上海“洋商会如林,日夕聚议,讨论研求,不遗余力;而华商向无会议公所,虽有各帮董事,互分畛域,涣散不群,每与洋商交易往来,其势恒不能敌”,深感有设立商会的必要。所以,盛宣怀奏请朝廷准设上海商业会议公所,饬令江海关道袁世勋会同上海通商银行董事严信厚迅速传集各大帮董事“设立总会”,委任严信厚为总理。

——冯林主编《重新认识百年中国》

(3)依据材料三,并结合所学知识,分析清末商会成立的背景。

材料四 1927年至1937年,虽然国民政府处于内外交困的境地,但却努力继承孙中山先生重建国家的遗志。国民政府推行货币改革,用银元代替银两,与推行纸币(法币)为合法货币。国民政府以日益高涨的民族主义为后盾,从1928年到1929年,同美、德、英、法、日签订了平等友好的关税协定,根据这些协定列强承认了中国的关税自主。陇海铁路在1934年延伸至西安,1936年粤汉铁路竣工,铁路路网从八千公里延伸至一万三千公里。各省公路建设、现代航空、水上轮渡事业都有骄傲的发展。工业化方面,一些轻工业如棉纺织业、面粉制造、钟表、水泥和化工制造等领域也出现颇大的进展。但是,国民政府忽视了古老的地主土地所有制和农民的困苦。国民政府未达成财政均衡,而是靠赤字开支来维持。年复一年的预算不平衡导致了滥发纸币,这在后来引起了严重的通货膨胀,促使1949年国民政府的经济崩溃。

——摘编自徐中约《中国近代史》

(4)根据材料四,归纳20世纪二三十年代中国经济近代化的主要成就,并概括其存在的问题。

材料一

19世纪后期经营洋布的商铺

(1)指出材料一反映的历史现象,并结合所学知识进行评价。

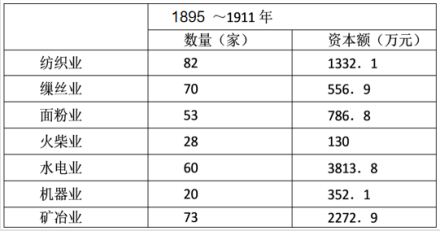

材料二 从19世纪70年代到甲午战争前,民族资本开设的资本在1万元以上的企业有50余家,投资总额合计470万元。而1895年后10年间就设立了650家工矿企业,资本总额为1.4亿多元,其中江苏162家,湖北82家,广东54家,四川42家,直隶37家,浙江36家,奉天(今辽宁)30家,福建22家,安徽21家,山东20家,湖南11家,江西10家。各主要工业部门具体发展情况见下表。

——摘编自杜恂诚《民族资本主义与旧中国政府》

(2)根据材料,出概括指出1895~1911年间中国民族工业发展的特点,结合所学知识,分析其成因。这一时期民族工业的发展的主要历史作用。

材料 面对自上而下的维新变法的失败,张謇主张从底层做起搞地方自治,认为救国应以兴办实业和教育为基础,逐步达到地方自治,并在其家乡江苏南通付诸实践。自张謇于1895年创办大生纱厂开始,一个以机器纺织为龙头的南通近代工业体系逐步形成,不仅养活了数十万人,而且将南通带入近代工业先进的行列;为提高民众素养,他陆续创办了中国第一所私立师范学校,中国第一所设有本科的女子师范学校,此后幼稚园、小学、中学、大学等共36所学校逐一创办;为缓和社会矛盾,他兴办慈善事业和社会公益,包括养老院、育婴堂、济良所、戒毒所、贫民工场、游民工厂、栖流所等无所不包;同时为了移风易俗,他还创办了图书馆、博物苑、气象台、阅报社、妇女宣讲会、通俗教育社、公园等社会文化实业。这一别具特色的社会改革方案被后人誉为“南通式自治模式”,经过几十年的发展,当时的南通以“新”、“模范”、“现代”闻名于世、影响甚巨。

——据王敦琴《传统与现代:张謇经济思想研究》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出张謇所实践倡导的“南通式自治模式”的特征。

(2)根据材料并结合所学知识,评价张謇的“南通式自治模式”。