材料一:1929年,美国爆发了经济大危机,国民经济陷入绝境。……从1933年罗斯福上台开始,美国出台了《农业调整法》《全国工业复兴法》《联邦紧急救济法》等700多个法令,建立了农业调整署、全国工业复兴署、联邦紧急救济署等几十个委员会和管理局,国家支出达350亿美元,……使经济在1933年夏和1934年春开始小幅度回升,1936年和1937年出现明显的复兴迹象,1939年国民经济形势得到完全扭转。

——据人民版《历史·必修二》整理

(1)据材料一并结合所学知识,简述罗斯福新政的内容及影响。

材料二:“大包干,大包干,直来直去不拐弯,交够国家的,留足集体的,剩下全是自己的。”

(2)材料二反映了我国农村经济体制是什么?对我国农村经济建设产生了什么影响?

材料三:美国罗斯福新政和中国改革都是源于对原有社会治理模式不完美的改革和拯救,前者是给资本主义戴上一个政府干预的氧气面罩,后者是给社会主义加上一个市场经济的发动机,从而使单纯的制度趋于一种混合经济状态,它们都由此解决了旧问题,推动了社会的发展

——鲍盛刚《中国崛起与中国模式》

(3)结合所学知识,指出材料三中美国和中国的原有不完美模式指什么?简要指出罗斯福新政和中国改革,在农业方面是如何体现“单纯的制度趋于一种混合经济状态”的。

相似题推荐

材料一 (唐太宗)谓侍臣曰:“国以民为本,人以食为命。若禾黍不登,则兆庶非国家所有。既属丰稔若斯,朕为亿兆人父母,唯欲躬务俭约,必不辄为奢侈。朕常欲赐天下之人,皆使富贵,今省徭赋,不夺其时,使比屋之人恣其耕稼,此则富矣。敦行礼让,使乡闾之间,少敬长,妻敬夫,此则贵矣。”

——(唐)吴兢《贞观政要》

材料二 20世纪二三十年代,中国兴起过一场乡村建设运动,以中华平民教育会、山东乡村建设研究院、金陵大学等为代表的一些教育和学术团体,为实现所谓“民族再造”或“民族自救”,到农村从事以兴办教育、改良农业、流通金融和移风易俗等为主要内容的乡村建设实验。他们认为中国农村的基本问题是农民“愚”“穷”“弱”“私”,是西方近代文化的输入引起的中国传统文化的失落或崩溃。因此,只需要在维护现存社会制度和秩序的前提下进行一点一滴的社会改良。

——摘编自郑大华《关于民国乡村建设运动的几个问题》

材料三 1983年中央废除了“政社合一”的人民公社体制,实行政社分开,建立乡、镇政府,确立了“乡政村治”二元基层治理体制新模式,建立了村民自治制度;逐步取消了农产品统购派购制度,鼓励农民面向市场,发展商品经济。进入21世纪,国家加大了对“三农”的扶持力度,粮食直补、农资综合直补等制度,开创了直接补贴农民的先河。2006年,中国农村结束了2600多年“皇粮国税”的历史,在全国范围内推进农村义务教育经费保障机制改革。我国社会保障体系建设正向着统筹城乡的方向发展,“全民低保”进入攻坚阶段。

——摘编自张岂之主编《中国历史新编——中华人民共和国史》等

(1)依据材料一并结合所学知识,简述唐初政府实现“乡间富贵”的措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括20世纪二三十年代乡村建设运动的特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析20世纪七八十年代以来农村改革取得成效的原因。

材料一 1980年4月,邓小平明确同意姚依林从减轻国家负担的角度支持落后地区农民包产到户、发展生产。到1987年,全国有1.8亿农户实行了家庭承包为主的责任制,占全国农户总数的98%。对这一过程,邓小平回忆说:“搞农村家庭联产承包制,废除人民公社制度。开始的时候只有三分之一的省干起来,第二年超过三分之二,第三年才差不多全部跟上,这是就全国范围讲的。”

——摘编自《邓小平的“三农”思想对中国农村改革的重大意义》等

材料二 自1978年改革开放以来,我国农业配备水平有很大进步,农业机械总动力从以前的不足1亿千瓦提高到现在10多亿千瓦;联合收获机数量从1.9万台提高到190多万台,实现了由“量变”到“质变”的转变,使农作物耕种收综合机械化能力显著提高。在智能农机装备上,中国建立了农机北斗导航与智能测控信息应用平台,研发应用了智能LED植物工厂技术,创制了植保无人机精准施药技术与装备,大幅提升了作业效率。随着农业机械化水平的不断深入,农业综合生产效率快速提高,保证了国家粮食供给,提高了农民的收入水平。

——摘编自何璇《中国农业科技的发展》

(1)根据材料一,指出实行家庭联产承包责任制的原因及特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明改革开放后我国农业机械化水平提高的条件及其意义。

【推荐3】中外近现代史,各国政府为适应经济发展的需要,不断调整经济发展模式。阅读下列材料,回答问题。

材料一列宁说:“在战争(指1919—1920年苏俄粉碎国内外敌人的武装干涉)结束的时候,俄国就像是一个被打得半死的人……而现在,谢天谢地,他居然能够拄着拐杖走动了!”……这个结果是什么呢,结果就是把商品、货币、市场机制引进到苏联的社会主义建设里面去,在马克思主义的发展史上,这是一个重大的突破。

——《大国崛起》

材料二

1929年,美国爆发了经济大危机,国民经济陷入绝境。……从1933年罗斯福上台开始,美国出台了《农业调整法》《全国工业复兴法》《联邦紧急救济法》等700多个法令,建立了农业调整署、全国工业复兴署、联邦紧急救济署等几十个委员会和管理局,国家支出达350亿美元,……使经济在1933年夏和1934年春开始小幅度回升,1936年和1937年出现明显的复兴迹象,1939年国民经济形势得到完全扭转。

——据人民版《历史·必修二》整理

材料三美国罗斯福新政和中国改革都是源于对原有社会治理模式不完美的改革和拯救,前者是给资本主义戴上一个政府干预的氧气面罩,后者是给社会主义加上一个市场经济的发动机,从而使单纯的制度趋于一种混合经济状态,它们都由此解决了旧问题,推动了社会的发展。

——鲍盛刚《中国崛起与中国模式》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学,指出俄国能够“拄着拐杖走动”得益于什么政策?简述这一政策在工业方面的内容。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述罗斯福新政的主要内容。

(3)结合所学知识,指出材料三中美国和中国的原有不完美模式指什么?简要指出罗斯福新政和中国改革,在农业方面是如何体现“单纯的制度趋于一种混合经济状态”的。

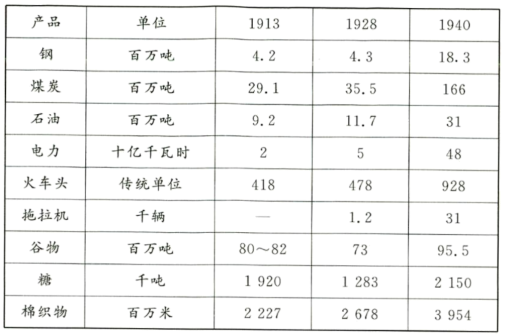

材料一 1913—1940年苏联经济发展

——摘编白《世界通史资料选辑·现代部分》

(1)据材料一,概括指出苏联经济发展状况。

材料二 有人认为,由于罗斯福新政中的劳工立法,使得劳工有了通过自己选择的工会进行劳资谈判的权利,劳工地位空前提高。最低工资、失业补助、养老补贴等等,成为有效保护人们权益的工具,政府有限度的干预正是为了让工业更自由、健康地竞争。也有人将高失业率延长归咎于旨在保持高工资和加强工会组织的新政劳工政策,不断增设的新法规和税收已经阻碍了私人投资,而这抑制了复苏。

——摘编自沃尔顿、罗考夫著《美国经济史》等

(2)选取材料二中对于劳工立法作用的一种观点,结合所学知识说明理由。

材料三 二战使美国的力量空前强大,为美国按照自己的价值观和政治经济利益的要求建立美国主导下的资本主义世界秩序提供了前所未有的历史机遇。这一秩序的基础就是能够带来世界经济繁荣的所谓“全球自由经济体制”,其核心内容是各国按照比较优势原则从事国际贸易,输出或接受跨国投资,以此形成相互依存的世界体系,这种经济体系又必须由新的国际权力结构加以保障。

——岳建勇《全球时代的美国与中国》

(3)据材料三并结合所学知识,分析建立“全球自由经济体制”措施所产生的积极作用。

材料一 罗斯福无意发动一场革命,也无意为美国创造一种新的体制机构。相反,他是在设法医治一个资本主义社会的暂时疾病,通过护理使它恢复健康。只是因为常规疗法再也不能奏效,他才试用了试验性疗法。

——(美)内森米勒《罗斯福正传》

材料二 1945年底,(英国)议会通过大英银行国有化法案,1946年开始实施煤炭工业国有化。法国(20世纪60年代)鼓励和积极推进科技进步和全民教育事业,不惜投入巨额资金发展高科技产业和支持科学研究活动,国家投资开办职工职业培训工作。1949年,美国总统杜鲁门正式提出“公平施政”的政策纲领,把过去各种建议合并起来,形成一个更广泛、更系统、更具体的计划。

——摘编自吴于廑·齐世荣主编《世界史》

材料三 邓小平说:“社会主义究竟是什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,……但是后来苏联的模式僵化了。”……“计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力。”

——摘自《邓小平理论》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出“资本主义社会的暂时疾病”是什么,罗斯福的“试验性疗法”使得美国的经济制度发生了怎样的转变。

(2)据材料二,概括二战后初期欧美国家发展经济的方式。结合所学知识,指出这一时期西方资本主义国家经济政策的理论来源。

(3)材料三中说“可能列宁的思路比较好,……但是后来苏联的模式僵化了”,列宁的思路指什么?模式僵化了又指什么?这一模式的最主要弊端是什么?

(4)资本主义国家和社会主义国家在经济发展过程中,经济体制和模式前后发生了许多的变化,从中你得到了哪些启示?

【推荐3】阅读材料,回答问题。

材料一明末清初,商帮中的货币商人先后创办了印局、账局、票号等。金融机构的创新是明清金融革命的最重要内容,但遗憾的是它们业务局限在汇兑领域。不仅如此,由于缺少海上贸易的发展,丧失扩大发展的机会。

材料二英镑成为第一个称霸世界的货币的过程:

1688年,“光荣革命”,英国逐步建立起君主立宪制。

1694年,伦敦1286个商人以股份制形式建立英格兰银行,开始发行纸币——英镑。1720年,英国爆发“蓝海”股票泡沫事件,英国开始完善金融制度,进行法制化的金融监管。

1821年,英国正式确立金本位制,每1英镑含7.32238克纯金。

1840年,英国“工业革命”结束,成为世界工厂,也逐步建立起自由主义经济体系。

1844年,英国颁布了《英格兰银行条例》,英格兰银行成为唯一能够发行英镑的银行。

1872年,英格兰银行成为中央银行,英镑代表黄金,英镑成为世界货币。

——《世界货币发展史》

材料三1929—1932年美国进出口总额统计表(单位:亿美元)

| 时间 | 出口 | 进口 |

| 1929 | 52.41 | 43.99 |

| 1930 | 38.43 | 30.61 |

| 1931 | 24.24 | 20.91 |

| 1932 | 16.11 | 13.23 |

——据H·N·沙伊贝等《近百年美国经济史》

材料四1945年,作为布雷顿森林体系重要组成部分的世界银行宣告成立。美国经济学家克鲁格曼说:“全世界都在努力生产美元能够购买的商品,而美国则负责生产美元。”2014年10月,由中国倡导的亚洲基础设施投资银行意向创始成员国签署备忘录。2015年3月,英法等国宣布加入亚投行。

据材料回答下列问题:

(1)根据材料一和所学知识,分析明清之际中国的金融创新,为什么“丧失扩大发展的机会”,没有推动经济社会发展转型。

(2)根据材料二,指出英国货币走向世界的条件。

(3)根据材料三,分析指出1929—1932年美国进出口贸易发展的趋势。结合所学知识分析罗斯福总统针对这一趋势在金融方面采取了哪些措施?

(4)结合所学知识指出克鲁格曼评论的依据。简要说明世界银行、亚投行的成立与世界经济格局变迁之间的历史关联。

任何国家的政治制度与政权模式都会在一个较长时期保持一种稳定性,但是主持或操作国家政权的政治主体则易发生变化,这种变化会严重影响国家政治走向,甚至决定国家命运。

(1)结合所学知识,以20世纪30年代的美国和德国为例,说明国家主持或操作政权的政治主体如何影响了国家政治的走向?形成两国差异的原因是什么?

(2)反法西斯国家为了对付人类生存和发展面临的挑战,建立了反法西斯同盟。评价反法西斯同盟在第二次世界大战中的作用。

(3)当前,法西斯主义有何新发展?对此你有何认识?

材料一:“作为一个我们拒绝了任何彻底的革命计划。为了永远地纠正我们经济制度中的严重缺点,我们依靠的是旧民主秩序的新应用。”

——罗斯福

材料二:罗斯福并不比胡佛更懂得宏观经济学的奥妙,更不能未卜先知,他和胡佛一样都信奉“自由经济”,而不像一些人所想象的那样是一个凯恩斯主义者。罗斯福比胡佛优秀的地方主要在于不是抱着自由主义的教条不放,而是千方百计去减轻灾难,顺时而变。用他自己的话来说,就是“做点什么总比什么都不做好”。

——摘编自北京大学中国经济研究中心宏观组《罗斯福新政评价及启示》

罗斯福实行新政时,前总统胡佛攻击新政是“敲富人竹杠”“社会主义异端”,一些报纸也写罗斯福,称《社会保障法》是抄自《共产党宣言》。

材料三:1920年,苏俄农民中流传这样的说法:“土地属于我们,面包却属于你们;水属于我们,鱼却属于你们;森林属于我们,木材却属于你们。”

——摘编自(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

1921年列宁说:“目前已很清楚,我们用冲击的办法,即用简捷、迅速、直接的办法实行社会主义生产和分配的原则尝试已经失败了……政治形势向我们表明,在许多经济问题上,必须退到国家资本主义上去,从冲击转到围攻的方法上去。”

——摘编自《苏联兴亡史》

(1)根据材料一并结合所学,回答罗斯福新政的根本目的及特点是什么?

(2)根据材料二并结合所学,指出罗斯福新政的中心措施是什么?罗斯福新政受到什么经济理论的影响?

(3)材料三反映了1920年苏俄怎样的政治形势?1921年列宁实施的“围攻的方法”是指什么?

(4)结合材料和所学知识,分析罗斯福新政和列宁新经济政策有何相似之处?

材料一 长期以来,无论是历史学家还是政治家,都在颂扬罗斯福总统和他的新政。大量事实证明,大萧条时期的政府政策延缓了经济的复苏。1932年当选总统的罗斯福,在执政期间遭逢美国历史上最为严重的经济大萧条。罗斯福实施新政八年以后,大萧条仍在持续。在罗斯福头两个任期里,平均失业率都高于12%。20世纪30年代美国的工业生产总值和国民收入几乎下降了三分之一,直到20世纪40年代,股市还没有从l929年10月的那个黑色星期二完全恢复过来。新政并未实现其初衷:结束大萧条。它失败了。

——摘编自【美】伯顿·W.小福尔索姆《罗斯福新政的谎言》

(1)根据材料一,概括指出作者认为罗斯福新政失败的理由。

材料二 罗斯福受命于危难之际,当时的一切政策措施主要是为了救燃眉之急。而实施的结果却产生了造福后世的长远利益。应该说,“新政”对美国说来确实是一场极为深刻的改革,说它是“里程碑”也不为过。

——摘编自资中筠《也谈罗斯福“新政”》

(2)结合所学知识,你认为罗斯福新政对后世产生了哪些“里程碑”式的深远影响?

材料一 新航路开辟后,欧洲资本家和统治者通过殖民扩张,逐步支配全球范围内的棉花贸易。19世纪中期,英国、美国和欧洲大陆的工业帝国纷纷建立起棉花纺织工业,并确立了它们在全球资本主义体系中的领先地位。英国、美国、埃及、印度以及中国地区进入了由棉花所连接在一起的全球棉花产业中来。美国内战时期,英国国内的原棉供应大量短缺,英国工厂在全球寻找新的原棉进口供应地,加快了棉花的全球化历程,也进一步巩固了英国在全球棉花贸易体系中的中心地位。由此形成了一幅由中心和外围、工业快速发展地区和工业发展停滞地区组成的新的世界版图。

——摘编自魏涛《“全球转向”、商品研究与历史研究的国际化》

材料二 1953——1985年中国农业总产值平均增长率

时间 | 年均增长率(%) |

1953—1957年 | 4.5 |

1958—1962年 | 4.3 |

1963—1965年 | 11.1 |

1966—1970年 | 3.9 |

1971—1975年 | 4.0 |

1976—1980年 | 5.1 |

1981—1985年 | 8.1 |

——摘编自《中华人民共和国经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代英国控制全球棉花贸易体系的有利条件。简析该体系给中国带来的影响。

(2)根据材料二的相关数据,结合所学知识,指出1953——1985年期间两次农业总产值增长高峰出现的时间并分析原因。

材料一 三大改造期间,曾有一位被称为“纺织大王”的资本家说:“五年计划开始了,全国兴建了许多大工厂,各地进行了大规模的建设,一切实现得比梦想还要快,多么令人鼓舞!没有共产党,不走社会主义道路,哪能有今天?”

材料二 在1978年的时候,全国个体户只有14万户,私营企业一户都没有。经过了二十多年的改革开放,到2002年底,我国有雇工8人以上的私营企业234万户,雇工在7人以下的个体工商户2377万户,个体私营企业从业人数超过8000万,加上乡镇企业和外资企业,全国非公有制企业就业人数超过2.2亿。个体私营等非公有制经济的比重占国民生产总值的1/3左右,对每年GDP增量的贡献率已经超过60%。

请回答:

(1)材料一中的“五年计划”开始实施于哪一年?有何主要成就及意义?

(2)材料二反映的经济现象是什么?结合所学知识分析这一经济现象出现的原因。

(3)结合十一届三中全会以来的史实,说明中国是如何实行经济体制改革的。

1978年底,安徽省凤阳县小岗村18户农民为摆脱贫困,暗中自发将集体耕地包干到户。1979年2月,中共安徽省委召开会议,决定在肥西县山南公社进行包产到户试点,指出:许多干部一讲到包产到户,就心有余悸,可以说谈“包”色变,但农民普遍希望包产到户,这是矛盾,必须要在实践中加以检验。会议强调试点不宣传、不报道、不推广。1979年9月,中共中央下发文件,认为因某些副业生产的特殊需要和边远山区、交通不便的单家独户可以实行包产到户,一般不加以提倡。1980年9月,中央下发《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》,指出:“在生产队领导下实行的包产到户是依存于社会主义经济,而不会脱离社会主义轨道的,没有什么复辟资本主义的危险。”1982年9月,中共“十二大”对以包产到户为主要形式的农业生产责任制改革予以肯定,包产到户在农村迅速推广。1980年11月,全国农村实行包产到户的生产队为15%;到1983年初,这一比例达到93%。

——摘编自胡绳主编《中国共产党的七十年》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括人们“谈‘包’色变”的主要原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明农业生产责任制改革推进的特点及改革的意义。