材料一

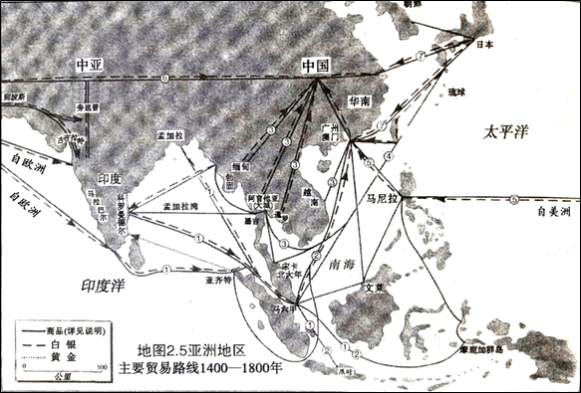

亚洲地区主要贸易路线图

(1)根据材料一分别梳理白银、玉米流向中国的路径,并用文字对路径进行描述。

材料二 综合各种资料基础上对中国人口的估计是:

1500年为1.25亿(保守估计为1亿)

1750年为2.7亿(保守估计为2.07亿)

1800年为3.45亿(保守估计为3.15亿)

在17世纪初,出现了一些大城市,如南京达到100万人口,北京超过60万人口。到1800年,广州与邻近的佛山加起来,有150万人口。

——弗兰克《白银资本》

(2)材料二中表现出了哪些历史现象?并结合所学及材料一,分析导致这些现象产生的原因。

材料三 1830年,第一条现代化的铁路——曼彻斯特至利物浦铁路开通了。最初用来运输煤炭,但它最终用来运输人。在第一年就运送了超过400000名客人,赚得的收益是货运的两倍。铁路的投资者只支付了9.5%的修建费,而政府以债券的形式支付了3.5%。截止到1835年,议会已经通过了54项法案,批准修建了超过750英里的铁路。在铁路修建的高峰时期,轧钢厂多达1/4的产品用于修建国内铁路,此外还需要大量的枕木、旁轨,这些生产部门成为了雇佣工人最多的行业。1851年,超过600万人乘火车来到伦敦,游览了水晶宫博览会,这相当于英格兰和威尔士总人口的三分之一。铁路将人们汇聚在一起,帮助人们形成了一种国家认同的观念。

——摘编自马克·凯什岚斯基《西方文明史》

(3)依据材料三并结合所学,概述19世纪英国铁路发展的意义。

相似题推荐

——叶显恩《海上丝绸之路与广州》

材料二 古代中国处于东亚朝贡贸易体系的中心。明清时代,面对近代国际贸易的不断发展,统治者坚持把贸易归入朝贡体系,“凡贡使至,必厚待其人”,对他们携带的货物,“皆倍偿其价”。于是各国纷纷来“贡”,导致“岁时颁赐,库藏为虚”。但是,在朝贡贸易中,中国政府并不是无所要求,更不是不讲回报,而是政治动机大于经济目的,力图造成“四海宾服,八方来仪”的宏大场面。

——齐涛《朝贡外交和朝贡贸易》

材料三 在2014年4月10日博鳌亚洲论坛上,国务委员杨洁篪指出:“古代的丝绸之路是商贸之路,而今天的丝绸之路则把经贸合作放在重要位置。……2013年中国与‘一带一路’国家的贸易额超过1万亿美元,占中国外贸总额的四分之一。……未来5年,中国将进口10万亿美元的商品,对外投资将超过5000亿美元,增加游客数量约5亿人次,使周边国家以及丝绸之路沿线国家率先受益。”

——摘编自杨洁篪《亚洲国家应增进互信,坚持开放的区域主义》

(1)据材料一,指出唐代中叶以后中国对外贸易路线发生的变化,并分析其原因。

(2)据材料二,分析明清时期中国对外贸易的特点,并分析其影响。

(3)据材料三,概括指出当前中国提出的“一带一路”战略与唐代丝绸之路相比有何不同。

材料一 上(宋高宗)谕大臣曰……又曰:“广南(广东南路)市舶,利入甚厚,提举官宜得人而久任,庶番商(海外各国商人)肯来,动得百十万缗,皆宽民力也。”

——《建炎以来系年要录》

材料二 诏行中书省唆都、蒲寿庚等曰:“诸蕃国列居东南岛寨者,皆有慕义之心,可因蕃舶诸人宣布朕意,诚能来朝,朕将宠礼之。其往来互市,各从所欲。”

——《元史·世祖记》

材料三 (乾隆二十四年部覆两广总督李侍尧奏议)据称夷商在省住冬,应请永行禁止也……夷人到粤,宜令寓居行商管束稽查也……借领外夷资本及雇佣汉人役使,并应查禁也……外夷雇人传递信息之积弊,宜请永除也。

请回答:

(1)材料一中“广南市舶”的主要职能是什么?

(2)上述材料中称外国商人为“番商”“夷人”等,这反映了中国古代统治者怎样的心态和思想?

(3)上述三则材料反映的对外政策有何不同?此政策对当时的社会经济产生了怎样的影响?

【推荐3】阅读材料,完成下列要求。

材料一1579年以后,中国与西属菲律宾的帆船贸易进入鼎盛时期。1644年以后的四十年间,由于清朝海禁政策的影响,中国与西属菲律宾的贸易一度中衰。中国开放海禁以后,中国与西属菲律宾的贸易迅速得到了恢复和发展。在18世纪末以前,中菲间的贸易方式基本上是在中国海商(包括定居在菲律宾的华商)主导下的传统中国海外贸易形式。

材料二从18世纪末起,传统的中菲贸易开始出现明显的转变。随着远东国际形势的变化,从18世纪90年代开始,欧洲商船(包括西班牙商船)开始介入中菲贸易,致使中国帆船的传统优势逐渐失去,中菲贸易大部分是由往返于马尼拉与香港、澳门之间的西班牙船只进行的。必须指出的是,此时中国帆船虽然已经丧失了中菲的经营权,但中国商人并没有就此退出中菲贸易。这一贸易的两端继续由中国人挖掘着,一边是在厦门、澳门和香港的华人,另一边是马尼拉的华人。只有一项对中国的出口品——米是由西方人经营的。

材料三18世纪末以前,中国输往西属菲律宾的商品,除了大宗的丝绸和纺织品外,还有各种食品、日用品、禽兽、瓷器等。从西属菲律宾运往中国的商品主要是大量墨西哥元。十九世纪以后中菲贸易的商品结构发生了较大的变化。从中国出口的产品按价值大小的顺序为:丝绸和生丝、亚麻、纸张、瓷器、食品、还有少量的玻璃制品、珠宝首饰和茶叶等。这些货物大部分供菲律宾人民消费,其中作为当地纺织业原料的生丝,仅怡朗省每年进口的数量就值40万比索。进口纸张大部分用于马尼拉的烟厂生产卷烟。而与此同时,从菲律宾输往中国的商品的结构发生了更大的变化,大米取代白银成为大中商品。接下来是金沙、硬币、棉花、金属器具,马尼拉麻、土布等。到了十九世纪八十年代,菲律宾的亚麻、咖啡、糖、烟草,特别是香烟也已经开始在上海等中国沿海城市销售。

——以上材料均选自李日强《明清中菲贸易研究》

(1)根据材料及所学知识概括中菲贸易的特点。

(2)根据上述材料及所学知识分析18世纪末至19世纪中菲贸易变化的原因及影响。

材料一 南人好饮之(茶),北人初不多饮。开元(唐玄宗年号)中,泰山灵岩寺有降魔师大兴禅教,务于学禅不寐,又不夕食,皆许其饮茶。人自怀挟,到处煮饮。从此转相仿效,遂成风俗。

材料二 其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积,色额甚多。

材料三 楚人陆鸿渐(陆羽)为《茶论》(即《茶经》),说茶之功效,并煎茶、灸茶之法,造茶具二十四事,以都笼贮之,远近倾慕,好事者家藏一副……于是茶道大行,王公朝士,无不饮者。

——以上材料皆摘自封演(唐)《封氏闻见记》

材料四 明万历三年(1575年),漳州商人从吕宋(今菲律宾群岛)把烟种带回月港(今龙海县海澄镇)后,因烟草有“避瘴气,毒头虱”之功用,且吸后容易上瘾,于是一时被传为良药而广为种植。

材料五 《南靖县志》(乾隆版)载:“其近地之高者,种吉贝、烟草、地瓜”。《龙溪县志》(乾隆版)载:“惟种烟草,其获利倍,故多五谷之地以与之”。

材料六 玉米、甘薯、马铃薯、烟草等是明代中后期从海外引进的重要的作物,这些作物原产美洲。新大陆发现后,它们从不同的途径陆续分布于全球,导致引种地区人们食物构成的一场场革命和生活乃至消闲方式的重大变迁。

(1)根据材料一、二、三,分析唐代饮茶风气兴盛的原因。

(2)根据材料四、五,分析烟草在我国广泛种植的原因。

(3)根据材料六并结合所学知识,概括玉米、甘薯、马铃薯、烟草等作物引种中国后,给明清社会带来了哪些影响?

材料一 黄梅戏《天仙配》中的唱词:“你耕田来我织布,我挑水来你浇田。寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜”。

材料二 明朝末期,苏州“东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业”。出现“大户张机为生”,以增殖财富,而工匠“趁织为活”,“得业则生,失业则死”的现象。

材料三 瓦特在改进蒸汽机后,与别人合伙开办工厂,进行蒸汽机的商业生产。

材料四 美学石油公司是一家典型的垄断企业,它拥有从采油、炼油到运输、销售的几乎所有石油产品的生产和经营部门,它生产的石油一度占美国市场的90%以上,查晰了美国的石油和石油产品市场。

请回答:

(1)材料反映了我国古代的什么生产方式?该生产方式最早出现于什么时候?

(2)据材料二,可以判定明朝末期出现了什么新的生产方式?这种生产方式在当时有何特征?

(3)材料三反映的现象发生在哪次工业革命中?蒸汽机的使用产生了什么影响?

(4)材料四反映的现象出现在哪次工业革命中?

材料一 五口通商后,长江中下游城市取代广州成为全国的外贸重心,江南作为上海的腹地,刺激了江南农村以外贸为目的商品生产的发展,丝茶出口增长,相关的手工业勃兴。随着上海、宁波等近代工业大都市兴起并成为区域性经济中心,对周边农村地区形成极大的向心力。中外工业资本不断渗入乡间,一方面都市工业部门不断吸引农村人口,另一方面中小型加工企业扩散到农村市镇,把工业主义的触角直接伸向农村。在江南专业经济区域,最多的是机器缫丝厂和棉纺织厂。江南市镇并未超越传统形态,而是处于传统与近代之间,呈现出经济上的“半截子”近代化和社会上的“二元结构”特征。

——摘编自包伟民《江南市镇及其近代命运1840-1949》

材料二 鸦片战争后,随着西方列强的入侵,新的商业经营形式被引入中国。1864年,英国在香港开办汇丰银行,1865年在上海设立分行,随后又在中国许多城市设立分支行。1897年,盛宣怀奉旨在上海创办的中国通商银行,是中国人自办的第一家银行,先后在北京、天津、重庆等地设立分行。19世纪70年代,随着官督商办与官商合办的民用股份制企业出现,股票也开始走向市场,其中较著名的有轮船招商局和开平矿务局的股票。为了适应股票交易的需要,上海出现了最早专营股票的证券机构——上海平准股票公司。1900年,香港成立了第一家大型百货公司,之后在广州、上海等地也出现了大型百货公司。

——摘编自张海鹏主编《近代中国通史》

(1)根据材料一并结合所学.说明近代江南市镇经济发展的作用。

(2)根据材料二并结合所学,概括近代中国商业经营形式的变化并简要评价。

材料一 英国小麦亩产量在1750-1770年为18蒲式耳,1795-1800年为2l.5蒲式耳。到18世纪中期,英国不仅能够养活日益增加的城市人口,而且通常还出口谷物。在丰收年份,出口额达小麦收成的1/8。1700年,小麦年产量大约为1700万夸特,到1820年激增为2500万夸特。1815-1846年间,每年从国外进口的小麦仅占国内消费总量的5%。由于粮食产量的提高,供牲畜食用的饲料比较充足,牲畜的产肉量增加。

材料二 英国在人口增长超过环境承载量之后,食物跨越大洲进行配置非常必要。1834年,由于失地农民形成的压力,英国主管和执行济贫法的皇家委员会正式建议,将有劳动能力的贫民移民海外。1835-1837年,皇家委员会安排了6400人移民海外。南非、新西兰和澳大利亚等英国殖民地也是英国缓解国内流动人口压力的理想移民之处。从1846到1869年,在英国政府各种移民计划下安排的移民约有33.9万人,约占英国移民加拿大和澳大利亚总人数的23%。从19世纪中期到第一次世界大战,成千上万来自英伦三岛的移民涌入澳大拉西亚,使这个位于地球另一端的新欧洲成为新不列颠。

——摘编自舒小昀《谁在养活英国:英国工业革命时期食物研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括18世纪末至19世纪前半期英国粮食生产发展的表现并说明其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识.概括英国解决食物问题的方式及其有利条件。

材料一 19 世纪是建立城市和市镇的伟大时期。英格兰和威尔士的农村人口在1911年多于1841年,但是它们在农村家庭人口成倍增加的年代确实也接受了乡村外流人口,此种移民似乎在19世纪40年代达到高峰。1851 年后情况发生变化。煤田周围居住稠密人口,煤矿人口是整个人口的重要组成部分。许多新矿工原是移入的乡村劳动者;但是煤矿人口的增加也有本身自然增殖的因素,煤矿人口的自然增殖速度在许多年份中比任何部门都高。到19世纪中期,乡村和城镇的人口大约各占一半,以后天平倾向一边,到1871年城市人口已占有大得多的比重。在随后40年中,农村和农村经济在国民生活中退居次要地位。

——摘编自[ 英]W. H. B.考特著《简明英国经济史》

材料二 工业革命以后,社会在物质方面和技术方面的进步和成就是十分巨大的。但正是这种进步和成就,使社会失去了原有的协调与平衡。“已近两个世纪的现代文明在人们合作能力上没有扩大和发展,而在发展物质的科学的神圣的名义下不知不觉地做了许多事情损害着团体协作和处理人事能力的提高”。一位澳大利亚人说道:“科学的发展能够使我们认识一切,唯一的例外是,人类迄今仍不知道如何和谐地共处。”

——摘编自[美]乔治.埃尔顿.梅奥著《工业文明的社会问题》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,简析推动19世纪英国城市化的因素。

(2)根据材料--、二并结合所学知识,说明19世纪英国城市化的影响,并给出加快城市化进程的合理性建议。

材料 瓦特是受到勇敢的企业家马修·博尔顿支持的工匠。他多年来一直研究蒸汽发动机,对其做过多次设计和改动,最后将活塞的相对运动改成旋转式运动。现在,蒸汽机不仅可以用在煤矿抽水,也可能给当时其他的新机器提供动力……蒸汽机可以提供可靠的动力,也使企业家能够将工厂建在远离水力的地方,让建造更大的棉纺厂、铸铁厂和其他工厂成为可能。

——【美】丹尼斯·谢尔曼、乔伊斯·索尔兹伯里《全球视野下的西方文明史》

(1)根据材料,说明瓦特能够发明改良蒸汽机的原因,并据此说明工业革命中发明的一般特点。

(2)根据材料,概括指出蒸汽机在工业生产中的作用。