材料一 “《海国图志》并不是严格意义上的世界地理书,魏源根本没有走出天下观念的限制,只是把四夷的范围推向极致而已。‘海国’二字其实就是新形势下的四夷,以中国为天下的概念没有根本的变化。《瀛环志略》则是名副其实的世界地理图志,徐继畲客观地将中国降为万国之一,走出‘天下’的阴影,进入世界新境,瀛环就是世界的意思。”

——周振鹤在《正眼看世界的第一人——纪念徐继畲诞辰二百周年》

材料二 辛亥革命爆发后,阎锡山在光复山西后,通电全国时称:“锡山生长边郡,愚憨性成,髫年入塾,窃窥乡先正《瀛环志略》书,每思航海西渡,考察拿破仑、华盛顿之战迹,究卢梭、孟德斯鸩之法理。”

材料三 “华盛顿,异人也。起事勇于胜广,割据雄于曹刘,既已提三尺剑,开疆万里,乃不僭位号,不传子孙,而创为推举之法,几于天下为公。其治国崇让善俗,不尚武功,亦迥与诸国异。……不设王侯之号,不循世袭之规,公器付之公论,创古今未有之局,一何奇也!泰西古今人物,能不以华盛顿为称首哉!”

——徐继畲《瀛环志略》(刻在美国华盛顿纪念碑)

请回答:

(1)依据材料一,概括说明徐继畲是正眼看世界的第一人的主要依据。

(2)依据材料二,概括说明徐继畲“正眼看世界”的主要表现。

(3)依据材料三,概括说明徐继畲评价“华盛顿称首”的主要依据。

(4)综合上述材料,结合所学知识,客观评价“正眼看世界”的基本内涵。

相似题推荐

材料一 是书何以作?曰为以夷攻夷而作,为以夷款夷而作,为师夷长技以制夷而作。…欲制外夷者必先悉夷情,欲悉夷情者必先立译馆,翻夷书。……夷之长技三:一战舰,二火器,三养兵练兵之法。

—摘编自魏源《海国图志》

材料二 观大地诸国,皆以变法而强,守旧而亡。能变则强,不变而亡,全变则强,小变仍亡。……早一日变计,早一日转机。……如今中国不变法,则必亡是矣。

—摘编自康有为《应诏统筹全局折》

材料三 我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上,道德上、学术上,思想上一切的黑暗。

—摘编自陈独秀《敬告青年》

材料四 李大钊指出:俄国(十月)革命,“是立于社会主义上之革命”,“是世界人类全体的新曙光”。他号召人民向俄国学习。

—摘编自《中国近代史》

(1)根据材料一,概括《海国图志》的写作目的。和材料一相比,材料二对于西方“长处”的认识有何区别?

(2)材料三中提到的“两位先生”指什么?它们在救治中国的黑暗方面起到了怎样的作用?

(3)和材料三相比,材料四在救国道路的探索上有什么新的主张?起到了什么作用?

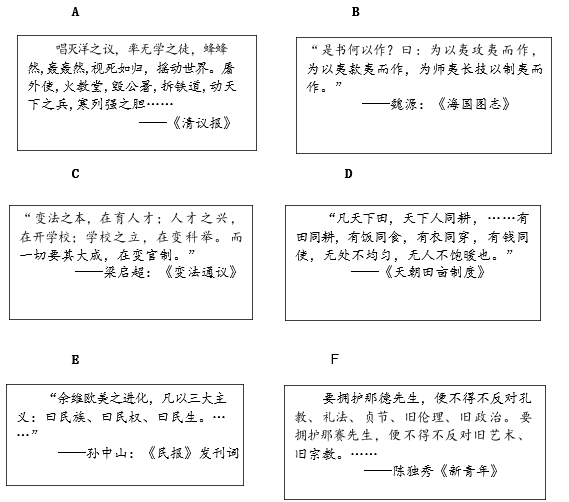

(2)上述六则材料不能涵盖完整的“救亡图存”的全部史实,你觉得还可以补充哪些重要史实,并说出你的依据。

(3)将上述救亡图存运动进行分类,并说明你的分类理由。(不少于4种分类)。

材料一 1839年,钦差大臣林则徐为了解决鸦片问题,销毁了外国商人囤积的鸦片。此举立接导致了古老朝贡体系中的中国同强势扩张中的英国间的正面交锋。1923年,曾领导共和革命以推翻清朝帝制的孙中山,最终接受了俄国布尔什维克的革命方略(但没有接受其主义)。

——费正清 邓嗣禹《冲击与回应》

材料二 林、孙二人是各自时代的先驱者,而他们之间却横着巨大的鸿沟,很难理解对方的话语。吊诡的是,林、孙二人表现出一个共同点,即近代中国惊人的多元性背后的统一性。……都非常关心中国的国家治理;都感受到了西方的刺激,并做出了强烈的回应;他们都是爱国者……关心中国的命运,关心中华文明及其生活方式。

——费正清 邓嗣禹《冲击与回应》

(1)阅读材料一,结合所学,指出中国同英国间“正面交锋”的历史事件,并分别从社会性质变迁和全球史观角度简述其对近代中国的影响。

(2)阅读材料二,结合所学,指出林则徐作为“时代先驱者”的主要表现。

(3)综合上述材料,结合所学,指出孙中山“最终接受了俄国布尔什维克的革命方略”的表现,并概括“林、孙二人”的共同品质。