材料一 19世纪中后期,英国中产阶级充分利用手中掌握的财富以及在地方城市机构中的影响,参与并领导了城市改革。改造后的工业城市,其街道的扩展,照明设施的改进,以及诸如音乐厅、俱乐部及百货商店等公共文化场所的出现,使原本只局限于家庭等狭小的私人空间的中产阶级文化由此得到扩展,形成一种在公众面前展示的公共文化。通过一系列公共仪式活动,中产阶级将阶级、身份的区别以及属于这一阶级的文化、价值观非常直观地表现在公众面前,增强了中产阶级的阶级认同感和阶级凝聚力,进而扩展了他们在这些工业城市,乃至全国的社会影响。

——摘编自王蓓《十九世纪中后期英国工业城市改革与中产阶级公共文化》

材料二 19世纪中后期,中国开启近代国家转型的艰难进程。这一转型过程在国家形态上体现为近代民主共和政治体制的建立,但其内涵却是中国社会的精英阶层对近代国家认同的建构过程,报刊亭、电影院、公园等公共文化场所的兴建及各类文化组织的创办和成长,逐步形成了近代中国的公共文化领域,由此改变了中国社会的知识生产和信息传播的方式。……通过公共文化领域的公共传播机制,沟通社会各个阶层,并培育市民社会,逐步建立起以现代民主宪政为基础的近代国家认同,这为古老中华民族从中古国家转入近代国家提供了重要的思想前提。

——摘编自傅才武《论近代公共文化领域在建构国家认同过程中的功能与作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析19世纪中后期英国公共文化发展的原因和影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪中后期中国公共文化发展的特征并分析其历史作用。

相似题推荐

材料一 吴民生齿最繁,恒产绝少,家杼轴(纺织)而户纂组(编织)。机户出资,机工出力,相依为命久矣。

——《明神宗实录》

材料二 施复夫妇二人是苏州盛泽镇上的小户人家,他们有一张织机,靠养蚕织绸为生。由于他们织的丝绸,光彩润泽,在市场上卖的很好,赚了一些银子。几年之后,隔壁一家因丝绸卖得不好,又急用钱,想卖房子,施复夫妇遂买下,并增买了三四张织机;又过几年,积累了几千两金,他们又买了附近两所大房子和三四十张织机,雇人织绸,日子越过越红火。

——(明)冯梦龙《醒世恒言》

(1)历史学家傅斯年在《史学方法导论》中说:“凡是未经中间人手修改或转写的,是直接的史料;凡是已经中间人修改或省略或转写的,是间接史料。”依据这一说法,以上两则史料中, 属于直接史料, 属于间接史料。它们可以共同用于研究的历史现象是 。你认为应该如何使用这两则史料 。

材料三 这场运动的实效和意义已远远超出了主观目的范围……它因模仿一部分西方器物而异于传统,又因主其事者以新卫旧的本来意愿而难以挣脱传统。结果是东一块西一块的进步,是零买的,不是批发的,中国社会从中世纪到近代的最初一小步实始于这种支离斑驳中。

(2)材料三中的“这场运动”是指 。请你结合所学,将下表填写完整。

材料 观点 | 史实说明 |

| 运动的实效和意义已远远超出了主观目的范围,中国社会从中世纪到近代的最初一小步实始于这种支离斑驳中 | |

| 运动主持者以“中体西用”作为指导思想,只引进一些西方近代科学技术,不改变政治制度,因此没有使中国走上富强的道路 |

材料四 生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的矛盾构成了社会的基本矛盾,它们之间的相互作用以及动态结合构成了社会发展的基本动力和一般规律。在生产力和生产关系的相互作用中,生产力决定生产关系,生产关系反过来又能动地反作用于生产力。经济基础决定上层建筑,上层建筑又具有反作用。

——摘编自李秀林等《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》

(3)阅读材料四,选择其中一个唯物史观的基本观点,结合世界近现代史的相关知识加以简单论证。

材料一 机器与工业社会大事年表

| 1733年 | (英)约翰·凯伊发明飞梭 |

| 1765年 | (英)詹姆斯·瓦特改良蒸汽机 |

| 1785年 | (英)埃德蒙·卡特莱特发明动力织机 |

| 1797年 | (美)埃里·惠特尼将标准化零件引入制造业 |

| 1829年 | (英)乔治·史蒂芬森发明机车——火箭号 |

| 1832年 | (英)选举改革把选举权扩大到下议院 |

| 1833年 | (英)工厂法案限制纺织厂雇佣妇女和儿童 |

| 1842年 | (英)煤矿法案限制煤矿雇佣妇女和儿童 |

| 1848年 | (德)卡尔·马克思与弗里德里希·恩格斯发表《共产党宣言》 |

| 1851年 | (英)伦敦水晶宫博览会 |

| 1879年 | (美)爱迪生发明实用电灯 |

| 1913年 | (美)亨利·福特将流水线引入汽车制造业 |

——依据世界史教材整理

材料二 不列颠入侵者打碎了印度的手织机,毁掉了它的手纺车。英国起先是把印度的棉织品挤出了欧洲市场,然后是向印度斯坦输入棉纱,最后就使英国棉织品泛滥于这个棉织品的故乡……不列颠的蒸汽机和科学在印度斯坦全境彻底摧毁了农业和制造业的结合。

——(德)马克思《不列颠在印度的统治》

材料三 在19世纪,奥斯曼、俄罗斯、中国和日本社会都面临着来自内部和外部的双重严重挑战,和欧美军事力量的碰撞显示出农业社会在军事上要远远弱于工业化国家。……所有这些国家都启动了雄心勃勃的改革计划……在奥斯曼、俄罗斯和中华帝国,保守的统治者有能力限制改革的范围:虽然他们大体上支持工业化和军事改革,却扼杀了可能威胁其社会地位的政治和社会改革。而在日本,反对派倒幕运动的成功使改革者们有机会进行比在奥斯曼、俄罗斯和中国社会中更彻底的改革计划。

——(美)杰里·本特利《新全球史》

材料四 19世纪的帝国主义扩张几乎完全是欧洲人的事。但是到这一世纪末,两个新兴的帝国主义国家出现在世界舞台,它们是美国和日本。美、日两国都在19世纪末实现了快速工业化,建立了强大的军事力量。当欧洲列强的旗帜在全世界飘扬时,美、日两国的领导人决定,他们也要参与建立全球的帝国主义秩序。

——(美)杰里·本特利《新全球史》

(1)材料一“机器与工业社会”表现出哪些特征?

(2)材料三“反对派倒幕运动”的结果是什么?带来什么影响?

(3)综合上述材料并结合所学,谈谈你对“机器与工业社会”的认识。

材料“工业革命”一词并非一开始就被人接受,即使一流的历史学家也完全否认这个术语。希顿认为,将这样一个准备了几百年、延续这么长的历史现象用“工业革命”来界定不大合适,作为一个标签不能令人满意,需要用一个新标签来替代。虽然,斯密在工业革命期间完成《国民财富的原因和性质的研究》这样重要的经济学著作,他并没有注意到当时出现的工业革命,就连李嘉图和马尔萨斯这些生活在工业革命进行时期的“古典经济学家竟未能认识到发生在他们身边的事情”。不仅经济学领域如此,其他领域亦然。在19世纪前半期的英国人中,根本还无人使用“工业革命”这个词。历史学家马蒂诺、麦考莱在著作中没有使用,狄更斯、迪斯累里的社会小说中也没有出现,在宪章运动的演讲中似乎也没有作出肯定的回应。即使到19世纪的中期和随后的几十年,也几乎没有人在讲或者写这个国家的历史时谈到叫作“工业革命”的事情。当时的人并没有注意一场静悄悄的革命正在进行。

因此有学者认为,“工业革命”只不过是人们为了方便而随便想像来形容一个时代的名词,他们怀疑这个用法是否正确。

——舒小昀《工业革命定义之争》

根据材料并结合所学知识,谈谈对“工业革命”定义的认识。(要求:观点明确,史论结合,论证充分)

在中国近代学制中,女子教育的设置经历了如下变化:

| 癸卯学制 1903年颁布 | 没有女学专章,仅提及“以家庭教育包括女学”。 |

| 《女子小学堂章程》和《女子师范学堂章程》 1907年颁布 | 《女子小学堂章程》规定设立女子小学“以养成女子之德操与必须之知识技能并留意使身体发育为宗旨”,不得与男子小学混为一体。《女子师范学堂章程》开宗明义地点出培养目标:“女子师范学堂,以养成女子小学堂教习,并讲习保育幼儿方法,期于裨补家计,有益于家庭教育。”两个章程都是以培养“贤妻良母”为目的。 |

| 壬子癸丑学制 1912-1913年颁布 | 一是初等小学可以男女同校,并废止读经科;二是女子高等小学以上,可设女子中学,女子中等及女子高等师范;三是女子学校不另立系统。 |

| 壬戌学制 1915年开始酝酿,1922年颁布 | 男女平等教育权由此在学制上完全确立,女子受教育权从此有了制度上的保证。 |

——摘自沈瑞,刘权华《从近代学制看中国女子教育的发展》

请回答:

(1)根据以上材料,说明1907年颁布的两个“学堂章程”中女子教育培养“贤妻良母”要达到的标准。

(2)根据材料,概括晚清至民国初期女子教育的新特征,并结合所学知识简要分析其成因。

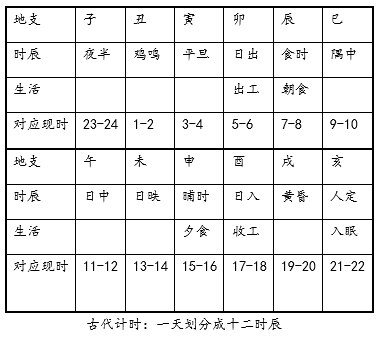

材料一

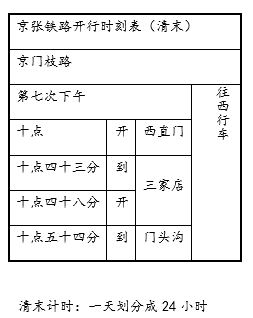

材料二

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出古代中国人时间观念的特点。

(2)根据以上材料并结合所学知识,指出清末中国人时间观念的变化并说明变化的原因。

材料一 追溯极原始的电影(幻灯片)在上海最早公映的记录,乃系一八八五年十一月二十一日及二十三日(清光绪十一年十月十五日及十七日)颜永京氏在格致书院的映演世界集锦;但这是业余性质的,而且仅偶一为之,所以发生的影响并不大。到了一九零三年,西班牙人雷玛斯开始在上海以放映电影为营业,才奠定电影放映事业的基础。

——《上海研究资料(续集)》

材料二 新式戏剧最早出现在上海舞台是19世纪的事,以外国侨民为演员而以外国名剧为蓝本。……20世纪初,一部分热衷于借戏剧以警悟世人的知识者和革命者曾在或长或短的时间里以粉墨为生涯,以当事人演当时事。1907年到1911年之间,《秋瑾》《徐锡麟》《革命家庭》《爱国血》《东亚风云》《共和万岁》《黄鹤楼》等曲目,皆以反映当时政治情绪为宗旨。

——摘编自《上海掌故》

材料三 光绪庚子(1900年)后,谴责小说之出特盛。盖嘉庆以来,虽屡平内乱,亦屡挫于外敌……有识者则已幡然思改革,凭敌忾之心,呼维新与爱国,而于“富强”尤致意焉。戊戌变政既不成,越二年即庚子岁而义和团之变,群乃知政府不足与图治,顿有掊击之意矣。其在小说,则揭发伏藏,显其弊恶,而于市政,严加纠弹,或更扩充,并及风俗。

——《中国小说史略》

(1)材料三中的“而于‘富强’尤致意焉”是指什么?其目的为何?

(2)材料反映了哪些“新旧嬗变”?

(3)结合所学知识,你如何看待上述材料表现的“新旧嬗变”?