材料一:我国王朝更迭示意图(部分)

| 西周 | 东周 | ② | 西汉 | |

| 春秋 | ① | |||

材料二:习近平曾引用“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心”,强调勤政为民的重要性。

材料三:现代著名史学家郭沫若说:“书籍被烧残,其实还在其次,春秋末年以来,蓬蓬勃勃的自由思索的那种精神,事实上因此而遭受了一次致命的打击。”

材料四:学者金克木在《风流汉武两千年》中认为秦始皇构建了大帝国(政治制度)的框架,组装了硬件,汉武帝确定了大帝国(政治制度)的中枢运作机制,加上了软件。请回答:

(1)图中的①、②处应填写的朝代(时期)分别是什么?从春秋到②反映了我国社会怎样的历史发展趋势?

(2)材料二中习近平借鉴的是诸子百家中哪一学派的思想?请列举正反史实各一例,印证“行仁政而王……施仁政于民,省刑罚,薄赋敛”的重要性。

(3)材料三中“蓬蓬勃勃的自由思索”和“致命的打击”分别指什么事件?

(4)据材料四和所学知识,说明秦始皇给中华帝国组装了哪些“硬件”?

相似题推荐

【一饭一食品味文明历程】

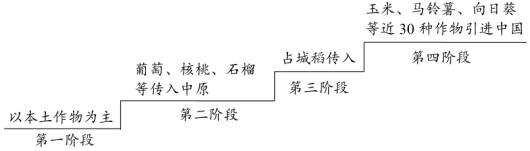

我国现有的农作物中,至少有50多种来自外来引进作物。宋以前我国引入的农作物大多是通过陆上丝绸之路传入的,多为果树和蔬菜,如葡萄、核桃、石榴等。宋朝时随着海上丝绸之路迅速发展,不断有新的农作物引进,如越南占城稻。明朝后期传入中国的农作物多为高产作物,玉米、马铃薯、向日葵、辣椒、番茄等近30种。

——摘编自王思明《美洲原产作物的引种栽培及其对中国农业生产结构的影响》

中国古代农作物传播示意图

(1)根据上述材料和中国古代农作物传播示意图,概括第二阶段和第四阶段传入的农作物的特点,写出促成这两个阶段农作物交流的重大历史事件名称。

【文学艺术描绘社会变迁】

| 文学艺术 | |||

| ① 成语:退避三舍卧薪尝胆,朝秦暮楚、纸上谈兵围魏救赵、完璧归赵。 | ② 体现中华民族优秀传统文化的名句:“己所不欲,勿施于人”“己欲立而立人,己欲达而达人” |  ③东汉彩绘陶击鼓说唱俑 |  ④古老的民俗娱乐活动“透索”;宋朝称“跳索”,清朝称跳绳。 |

(2)①成语反映出当时的时代特征是 ;②名句的提出者是 ;从③、④中能够获取的历史信息是 。

【乡土民俗承载历史进程】

泰州是一个古老的历史文化名城,古称海阳、海陵,“以其地傍海而高故曰海陵。”汉武帝元狩六年置海陵县,东晋设海陵郡,很大程度上得益于海陵作为粮仓、盐场的经济特色。此后数百年间,海陵县凭借海盐产区的区位功能,长盛不衰。公元937年,偏安东南的南唐政权将海陵县升为州,名为“泰州”,以今盐城、兴化、泰兴、如皋为属县,泰州之名沿袭至今。宋熙宁五年(1072年),泰州属淮南东路。南唐第一任泰州知州褚仁规撰写的《泰州重展筑子城记》坦言泰州位处“水陆要津,咽喉剧郡”,因而升建“泰州”,说明泰州交通要道、运转枢纽的重要地位。“泰”标志着传统城市经济角色的转变,由盐区变为交通枢纽、军事要地。

(3)根据上述材料说明古代王朝在今泰州地区设置的行政机构有哪些?从海陵到泰州名称的变化反映出城市功能怎样的变化?

材料一 樊迟问仁。子回:“爱人。”

子贡问曰:“有一言而可以修身行之者乎?”

子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

材则二 “知之为知之,不知为不知,是知也。”

“三人行,必有我师焉。”

“温故而知新,可以为师矣。”

材则三 某中学七年级(1)班新学期则刚开学,班中屡次出现乱扔纸屑、破坏公物的现象。为此班委召开紧急会议,但大家意见不统一,争论起来。

劳动委员:“一定要严厉惩罚,罚值日,实在不行,一次罚5元钱。”

班长:“还是说服教育吧,一次不行就两次,两次不行就三次,相信他们会改的。”

生活委员:“随他们去吧,扔几张废纸而已,无所谓的事,根本不用管。”

(1)材料一体现孔子的核心主张是什么?引用材料一中的一句原话来说明如何实现这一主张的?

(2)材料二体现了孔子的哪些教育思想?

(3)材料三中,劳动委员、班长和生活委员的观点分别蕴含了战国时期哪三家学派的观点?

【推荐3】阅读下列材料:

材料一 在政治上,“有道”代表了孔子的理想政治和基本政治原则。与之相对则称之为“无道”。孔子的“有道”具有两个特点:所有的人按照礼制规定,贵贱有等,上下有序;靠仁来实现和谐,具体表现为富民足君和先德后刑的政策。

——刘泽华《中国古代政治思想史》

材料二 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

材料三 (至秦)力役三十倍于古。田租口赋,盐铁之利,二十倍于古……故贫民常衣牛马之衣,食犬彘(zhì,即猪)之食

——材料二、三均摘自《汉书•食货志》

请回答:

(1)据材料一,概括孔子理想中的“有道”的内涵。

(2)材料二对商鞅变法的哪些措施给予了充分肯定?据材料并结合所学,说明商鞅变法的重要意义。

(3)材料三反映了秦末暴政主要体现在哪些方面?

(4)综合上述材料,你获得了怎样的启示?

材料一 汉武雄图载诗篇,长城万里遍烽烟。

材料二

材料三 “昔秦皇汉武,略输文采”。

——《沁园春·雪》

请回答:

(1)从长城的修筑目的归纳秦始皇、汉武帝对于匈奴的侵犯分别采取的政策。

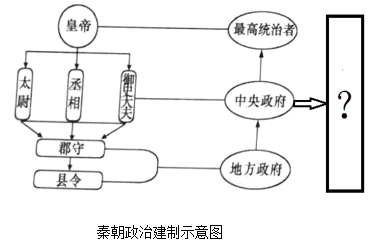

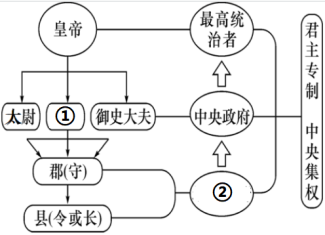

(2)依“秦朝政治建制示意图”说出其特点、依“汉代讲经图”说出在文化方面的措施。

(3)请说出秦皇、汉武在经济方面实施的相同措施。

(4)请用一两句话概括“秦皇”、“汉武”的丰功伟绩。

材料一:如下图

| ||

材料二:“今天下已定,法令出一,别黑白而定一尊”。“天下之事无小大皆决于上”

——《史记·秦始皇本纪》

材料三:中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。全国人民代表大会、地方各级人民代表大会和其他国家机关,一律实行民主集中制。

——摘自《中华人民共和国宪法》(1954年)

(1)材料一中图1反映了英国在资产阶级革命后采取了什么样的政体?

(2)结合所学知识,写出材料一图2中美国确立这一政体的法律文献名称。该文献体现了怎样的原则?

(3)依据材料一图3、材料二并结合所学知识,概括“上”建立的政治制度的基本特点。

(4)根据材料三,指出人民民主原则在1954年《中华人民共和国宪法》中的具体表现。

(5)综上所述并结合所学知识,请你谈谈对人类政治文明发展的认识。

材料一:天下为公,选任能。

材料二:禹传子,家天下。

材料三:昔武王克商,……其兄弟之国者十有五人。姬姓之国者有四十人。

——《左传》

材料四:秦王扫六合,虎视何雄哉!挥剑决浮云,诸侯尽西来。

——李白《古风》

(1)材料一和材料二反映了我国古代哪两种政治制度?

(2)阅读材料三,结合所学知识回答,西周实行怎样的政治制度?

(3)材料四中李白盛赞的“秦王”是谁?“扫六合”有何历史意义?

(4)秦朝开创了怎样的政治制度?

秦朝是我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,在我国历史上占有重要地位。

材料一:秦皇扫六合,虎视何雄哉。挥剑决浮云,诸侯尽西来。

﹣﹣李白《古风》

材料二:秦朝中央机构示意图(如图)

材料三:周武王追思先圣王……于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。

材料四:全国分为36郡,后来增至40多郡,郡的行政长官称郡守;在郡下设县,县的长官称县令或县长。郡的长官都由朝廷直接任免。县以下又设乡、亭、里等基层社会组织。这样,皇帝和朝廷就牢牢地控制了全国各地的权力。

﹣﹣选自七年级教材

请回答:(1)材料一描述的秦王“统一天下”是在哪一年完成的?

(2)秦统一六国,有何历史意义?

(3)依据材料二示意图,请填出A

(4)“秦王扫六合”后创立了怎样的政治制度?为巩固国家统一,他在思想方面采取了什么措施?

(5)读材料三,材料四请说出周朝和秦朝时期统治地方的方式分别是什么?

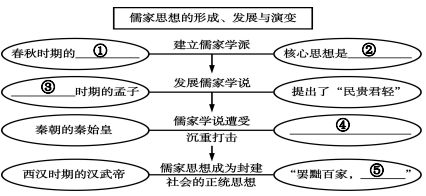

材料一

(1)结合所学,请在上面示意图中的①②③④⑤处填写相应内容。

材料二 秦以后中国的文化曾遭受到三次厄运:一次是在秦朝,一次是汉朝时,又一次是明初的科举制度。在这三次中,要算董仲舒所发动的这一次对封建政权的长期巩固所起的作用最大,其对文化上危害也最长远。

——胡寄窗《中国经济思想史》

材料三 统一思想,归本儒家,便是要使全国人有一致的信仰,让大家在相同的目标下,致力于共同的利益,所以统一思想是有其必要的。……因此,我们平心而论,董仲舒统一思想,尊崇儒术的呼吁,其功当多于过。

——李威熊《董仲舒与西汉学术》

(2)材料二、三对董仲舒统一思想的评价有何不同?(不得照抄原文)

(3)对于历史上的重要人物,你认为应如何正确评价?

材料一:秦朝政治建制示意图

材料二:秦朝重要措施示意图

材料三:传统的中国历史家一向在褒贬品评人物,在临到秦始皇头上时则觉得题材之大、牵涉之多,不容易随便处置。他的残酷无道达到离奇之境界,如何可以不受谴责?可是他统一中国的工作,用这样长远的眼光设计,又用这样精到的手腕完成,又何能不加仰慕?

——黄仁宇《中国大历史》

(1)请在“秦朝政治建制示意图”中空缺的①②填补完整。

(2)依据材料二回答,秦朝在经济、文化方面采取的重要措施分别是什么?

(3)依据材料三回答,作者是怎样评价秦始皇的?结合所学,说明作者如此评价秦始皇的理由是什么?

材料一:西汉初期中央和封国力量对比示意图。

——摘自《中国历史》七年级上册

材料二:“臣愚以为诸不在六艺(六经)之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书·董仲舒传》

材料三:匈奴从西域不断向中原发动进攻,使西汉王朝十分被动。汉武帝认识到西域的重要性,决定招募使者出使西域,联络大月氏夹击匈奴。

——摘自《中国历史》七年级上册

(1)与西汉初期存在的“封国”有关的政治制度最早源于何时?汉武帝为解决材料一中所反映的问题采取了什么措施?

(2)材料二中董仲舒向汉武帝提出了怎样的建议?这一建议被采纳后对儒家思想产生了什么影响?

(3)谁为国分忧,勇敢应募,承担起这一艰巨的使命?他凿空西域之举有何重大历史意义?

(4)汉武帝在位时,西汉王朝国力强盛,版图拓展。想一想,这与汉武帝强化中央集权有什么关系?

【推荐2】阅读材料,完成下列要求。

材料一 孔子的政治主张是德治,德治的基本内容是复礼。孔子一方面维护周礼,另一方面也对周礼进行改造。“仁”是古已有之的道德概念,基本含义是爱亲和守礼,孔子继承并加以发挥,构建了以仁为核心的思想体系。

材料二 公元前213年,儒生淳于越和丞相李斯关于应该实行分封制还是郡县制的宫廷辩论,被李斯抓住掀起一场政治风暴,即“焚书坑儒”。但思想的问题是不能靠烧书和杀人来解决的,相反由于其手段的粗暴愚蠢,堵塞言路,反而加速了秦朝自身的灭亡。它打击了春秋以来蓬蓬勃勃的自由思索精神,使学术政治化,开创了中国古代文化专制主义的先河。

材料三 董仲舒在给汉武帝上的“天人三策”中说:“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊(义)也。”他主张“诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进”。

——以上材料摘编自朱绍侯《中国古代史教程》

(1)据材料一,指出孔子的政治主张、孔子思想体系的核心分别是什么?说说孔子是如何对待古代文化的?

(2)据材料二,指出“焚书坑儒”对秦朝、对古代文化分别造成了怎样的影响?

(3)据材料三并结合所学知识,概括董仲舒提出了什么主张?产生了什么影响?

材料一:嬴政建立统一国家后,把战国时期逐步产生和发展起来的中央集权制度加以系统化、完善化,并推行于全国。这一制度主要由三个环节构成:一是建立国家元首制度,称“皇帝”;二是成立中央政府机构……以协助皇帝领导全国军政事务;三是建立地方行政制度。此制的实行开创了此后两千多年历代王朝统治的基本模式。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

材料二:汉朝皇帝的高招是,延揽始终坚持封建制度的学派来支持中央集权的国家……中央集权国家的理念逐渐与这个文人阶层和儒家信徒紧密结合起来。这个文人阶层原来捍卫的是旧封建制度,但是在此之后,他们一直反对任何分裂活动。

——菲茨杰拉德《中国简明文化史》

(1)依据材料一并结合所学知识,概括秦朝统一中央集权国家的形成有何积极影响。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括指出汉武帝为巩固大一统国家在思想上采取的措施以及这一措施产生的影响。