| A.鲜卑贵族集团的势力不断衰弱 | B.北方汉族士族的胡化趋势 |

| C.北方经济的发展对婚姻的影响 | D.北魏政权统治基础的扩大 |

| A.儒家思想失去了正统地位 | B.儒佛学说开始出现融合趋势 |

| C.民族交融推动了习俗变迁 | D.胡化与汉化的过程交替进行 |

材料一 三国和两晋时期,北方的匈奴、羯、氏、羌、鲜卑等少数民族开始内迁到黄河流域…各民族纷纷建立自己的政权…他们彼此征战,人民被屠杀,牛马被掠夺,城市化为废墟,田地大量荒芜,为躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第一次南迁的浪潮。

材料二 魏晋以来,内迁的各族与当地的汉人错居杂处,开始过定居生活,他们不断向汉族人民学习…民族隔阂不断消解,民族关系趋于和缓,到北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

(1)根据材料一并结合所学知识,说明“形成第一次南迁浪潮”的主要原因,这一现象带来的影响是什么?(2)根据材料二并结合所学知识,说出鲜卑拓跋部建立了什么政权?该政权统治者为了顺应北方民族交往交流交融的历史趋势,进行了哪些改革?简述其对社会发展的积极作用。

| A.历史较为久远难以考辨 | B.有效缓和民族矛盾 |

| C.揭示统治阶级好大喜功 | D.反映北魏改革趋势 |

| A.顺应了历史趋势 | B.强化了文化认同 | C.促进了社会稳定 | D.奠定了统一基础 |

| A.顺应了民族交融的趋势 | B.丰富了古代民本思想的内涵 |

| C.巩固了全国统一的局面 | D.缩小了北魏社会的贫富差距 |

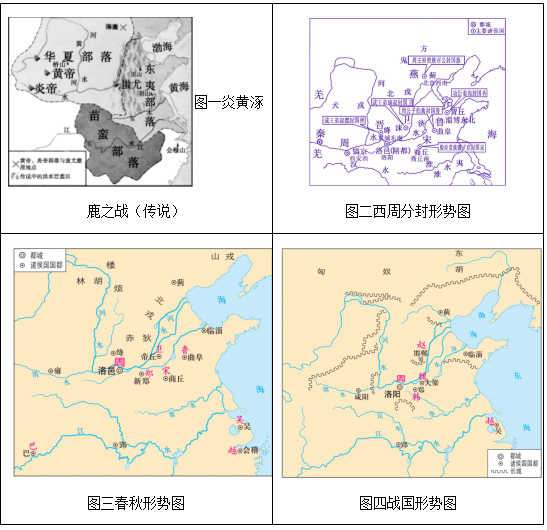

材料一 相传黄帝与炎帝族相争相汇,组合成炎黄联盟,继而战胜并融会蚩尤族。炎、黄两族胄裔(子孙后代)的夏人、商人、周人相继建立王朝,并与黄河中下游其他各部族相互融合,形成“华夏”族。与华夏对称的“夷”,从大、从弓,意为持大弓之人,本指东方(今山东、江苏一带)诸族,后演为中原华夏之外诸少数民族的统称。

材料二 十六国北朝时期,匈奴、鲜卑、氏、羌等少数民族在中原建立政权后,不同程度上都面临着如何处理族群关系的考验。天兴元年(398年),鲜卑贵族拓跋珪正式建立北魏王朝,迁都平城(今山西大同),同年“用崔宏议,自谓黄帝之后,以土德王”。迁都洛阳后,孝文帝积极推进改革,改拓跋鲜卑姓氏为汉姓,并将随魏南迁的鲜卑人改为洛阳户籍。太和十六年(492年),文帝“诏祀唐尧于平阳,虞舜于广宁,夏禹于安邑,周文于洛阳”。

——摘编自马溢澳《拓跋鲜卑的“中国”认同》

(1)根据材料一,指出先秦时期华夏族界域的演变趋势,并结合所学知识说明影响其演变的相关因素。(2)根据材料二,概括北魏拓跋鲜卑统治者强化“中国认同”的措施。

| A.维护宗法观念 | B.促进民族交融 |

| C.符合统一趋势 | D.佐证政权合法 |

材料一 西周时期,判断一个人究竟是“中国”人还是蛮、夷、戎、狄,是以是否接受了或保持着“礼”作为标准,存在着“中国”敌视蛮、夷、戎、狄的现象。到了春秋时期,随着农田不断被开发,农业生产不断发展,蛮、夷、戎、狄越来越愿意接受“中国”文化的影响,出现主动向 “华夏”靠近的趋势,最终在战国时期成为华夏族的一部分。

——摘编自王珂《从“天下”国家到民族国家:历史中国的认知与实践》、

(1)根据材料一,概括西周至战国时期民族关系的变化。

材料二通过孝文帝改革,北魏“国家殷富,库藏盈溢,钱绢露积于廊者,不可较数”。改革使南北之间的均势逐渐被打破,形成北强南弱的局面,而北方民族大交融的实现,又大大淡化了南北对立的民族矛盾,这就为隋文帝结束隔江对峙奠定了基石。

——摘编自卜宪群《简明中国历史读本》

(2)根据材料二并结合所学,分析北魏孝文帝改革的意义。

| A.推动了鲜卑族封建化的进程 | B.得到北魏各阶层的广泛支持 |

| C.加速了北方的民族交融趋势 | D.有利于农民摆脱豪强的控制 |