名校

1 . 北魏孝文帝模仿汉制在平城建立明堂,并亲赴明堂祭先祖、“布政事”。迁都后,宣武帝再修洛阳明堂。北魏此举意在( )

| A.促进民族交融 | B.推崇天人感应 |

| C.树立正统地位 | D.消除改革阻力 |

您最近一年使用:0次

2024-03-08更新

|

192次组卷

|

4卷引用:福建省莆田市2024届高三下学期二模历史试题

福建省莆田市2024届高三下学期二模历史试题河北省沧州市第二中学2024届高三9月月考历史试题(已下线)(11大核心考点+75道高频选择题)专题03 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展-(新高考专用)2024届高考冲刺模拟2历史试题(辽宁卷)

名校

2 . 魏晋南北朝时期的史家继承了两汉史学的传统,进一步确立了炎黄共祖的地位。不仅汉族统治者祖述炎黄,而且鲜卑、匈奴、羯、氐、羌等游牧民族贵族也承认炎黄的始祖地位,炎黄成为分裂时期的共同记忆。这说明当时( )

| A.治史深受传统史学影响 | B.少数民族政权发展迅速 |

| C.政权并立蕴含文化认同 | D.民族关系逐渐走向平等 |

您最近一年使用:0次

2023-11-21更新

|

232次组卷

|

4卷引用:福建省德化第一中学、永安市第一中学、漳平第一中学三校协作2024届高三12月联考历史试题

3 . 《晋书》记载鲜卑族曾居“洛阳四市”“改务农业”;同一时期位于东北地区的高句丽墓葬出土了大量的铁制农具、车具、锅形生活用具;十六国时期的北燕冯素弗墓出土了文房四宝;孝文帝在位期间“迁都洛阳”“讲汉语、穿汉服”。这反映当时( )

| A.南北方文化的交流和交融 | B.少数民族对汉文化的认同 |

| C.农耕文化已取得主导地位 | D.吸取了汉族先进生产方式 |

您最近一年使用:0次

2023-11-11更新

|

261次组卷

|

11卷引用:福建省泉州市德化第一中学2024届高三上学期第一次月考历史试题

福建省泉州市德化第一中学2024届高三上学期第一次月考历史试题福建省福州市八县(市)一中2024届高三上学期期中联考历史试题湖北省重点高中智学联盟2024高三10月联考历史试题山西省晋中市平遥县第二中学2024届高三10月月考历史试题甘肃省天水市麦积区天水三中、天水九中、新梦想高考复读学校2024届高三11月考试历史试题陕西省西安市蓝田县2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题云南省开远市第一中学校2023-2024学年高二上学期期中考试历史试题四川省仁寿第一中学校(北校区)2023-2024学年高一上学期期中历史试题安徽省皖东名校2023-2024学年高一上学期期中历史试题湖北省沙市中学2023-2024学年高一11月月考历史试题陕西省西安市田家炳中学、白鹿原高级中学2023-2024学年高一12月月考历史试题

名校

4 . 据《洛阳伽蓝记》记载,北魏迁都洛阳后规定:“吴人(江南人)投国者,处金陵馆。三年已后,赐宅归正里。”后洛阳城归正里的北徙南人渐多,有“三千余家,自立巷市”,民间称之为“吴人坊”。这反映了( )

| A.北魏政权封建化的完成 | B.南北方民族差异已消除 |

| C.南北方的文化融合加强 | D.北方经济得到全面恢复 |

您最近一年使用:0次

2023-10-09更新

|

206次组卷

|

8卷引用:黄金卷02-【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考历史模拟卷(福建专用)

(已下线)黄金卷02-【赢在高考·黄金8卷】备战2024年高考历史模拟卷(福建专用)河南省天一大联考2024届高三上学期阶段测试(二)历史试题广西壮族自治区贵港市、百色市、河池市2024届高三11月质量调研联考历史试题山西省朔州市第九中学高中部2024届高三上学期期中历史试题河北省冀州中学2024届高三上学期第二次月考历史试题四川省眉山市彭山区第一中学2023-2024学年高二10月月考历史试题内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗实验高级中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题(已下线)2023-2024学年高一历史上学期期中模拟卷01-2023-2024学年高一历史上学期期中期末复习通关测试卷(中外历史纲要上)

名校

5 . 有学者在评价北魏孝文帝改革时说,交替的“胡化”和“汉化”孕育出了强劲的官僚制化运动,它扭转了魏晋以来的国家颓势,并为隋唐王朝走出门阀士族政治、通向重振找到了历史出口。该评价说明孝文帝改革( )

| A.为隋唐盛世的出现打下了基础 | B.实现了北魏政权的长治久安 |

| C.为民族政策的推行创造了条件 | D.导致了门阀士族制度的消亡 |

您最近一年使用:0次

2023-09-09更新

|

757次组卷

|

22卷引用:福建省漳州实验高级中学2024届高三10月月考历史试题

福建省漳州实验高级中学2024届高三10月月考历史试题广东省普通高中2024届高三上学期第一次调研考历史试题山西省朔州市怀仁市第一中学校等校2024届高三上学期第二次月考文综历史试题甘肃省白银市会宁县第三中学2024届高三上学期第一次月考历史试题天津市部分区2024届高三上学期期中考试历史试题广东省广东实验中学2023-2024学年高三上学期第一次阶段考试历史试题四川省南充高级中学2024届高三一模历史试题2024年1月甘肃省普通高等学校招生考试适应性测试历史试题变式练习中国古代史山西省朔州市怀仁市第一中学等校2023-2024学年高一9月第二次月考文综历史试题辽宁省沈阳市第十五中学2023-2024学年高一9月月考历史试题山东省2023-2024学年高二10月月考历史试题辽宁省沈阳市第一二〇中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题河南省南阳市第一中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题四川省广安友实学校2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题广东省揭阳市惠来县第一中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题(已下线)第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融(分层作业)-【上好课】高一历史同步备课系列(统编版纲要上)河南省郑州励德双语学校2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题河北省石家庄市新乐市第一中学2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题吉林省辽源市第五中学2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题辽宁省沈阳市五校协作体2023-2024学年高一上学期期中考试历史试题 广西壮族自治区玉林市博白县中学2023-2024学年高一11月段考历史试题河南省百师联盟2023-2024学年高二下学期4月联考历史试题

名校

6 . 阅读材料,完成下列要求。

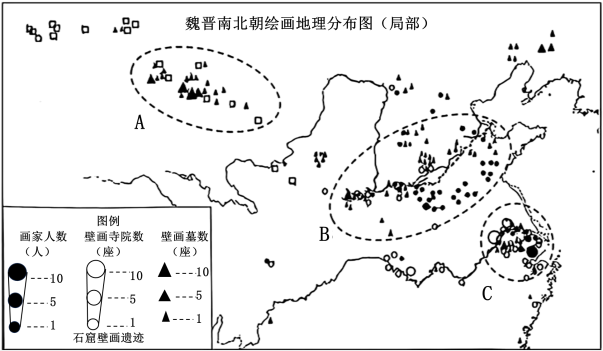

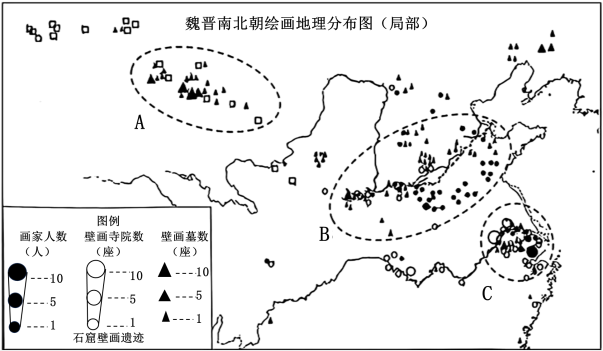

从地图中A、B、C三个区域,任意选择一个,概括所选区域绘画发展的特点,并结合所学知识,分析其原因。

材料

魏晋南北朝绘画地理分布图(局部)

——据赵振宇《魏晋南北朝绘画地理格局研究》绘制

从地图中A、B、C三个区域,任意选择一个,概括所选区域绘画发展的特点,并结合所学知识,分析其原因。

您最近一年使用:0次

2023-08-29更新

|

163次组卷

|

5卷引用:福建省泉州市2024届高三上学期月考(一)历史试题

福建省泉州市2024届高三上学期月考(一)历史试题福建省龙岩市连城县第一中学2024届高三10月月考历史试题(已下线)历史(福建卷)- 学易金卷:2024年高考第一次模拟考试河南省南阳市第一中学2024届高三上学期第二次月考历史试题河南省安阳市第一中学2024届高三12月份阶段检测历史试题

名校

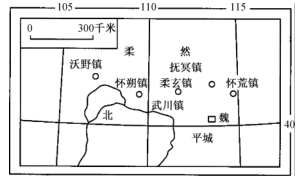

7 . 下图为北魏六镇(即军镇,军政合一的地方机构)示意图。北魏前期军镇将兵选拔备受重视,将士可免除赋税和徭役;孝文帝迁都后,许多内迁的拓跋氏贵族当上了高官,与汉族高门地主把持朝纲,留在六镇的鲜卑贵族受到冷落,失去升迁机会,不良情绪滋长、不法行为日盛。这能够说明孝文帝改革( )

| A.抑制了地方割据势力的膨胀 | B.在民族对抗中失去原有意义 |

| C.推动了鲜卑族的封建化进程 | D.为以后北魏的分裂埋下隐患 |

您最近一年使用:0次

2023-08-25更新

|

160次组卷

|

4卷引用:福建省漳州市诏安县桥东中学2024届高三上学期第一次月考历史试题

名校

8 . 下图为甘肃地区出土的魏晋墓葬壁画,描绘了当时民众半农半牧的经济生活场景。据此可推知( )

| A.民族交融促进了社会经济发展 | B.壁画主要反映普通民众生活 |

| C.丝绸之路在这一时期继续繁荣 | D.孝文帝改革实现了预期目标 |

您最近一年使用:0次

2023-06-20更新

|

92次组卷

|

2卷引用:福建省龙岩第一中学2024届高三上学期第一次月考历史试题

9 . 北魏孝文帝拓跋宏在位期间,为巩固政权大力推行改革,采取迁都、易汉服、说汉语、改汉姓、定高门、结汉亲等措施。该材料反映出( )

| A.民族歧视色彩依然浓厚 | B.北方民族交融趋势的加强 |

| C.笼络扶植汉族地主官僚 | D.人们的门第观念不断淡化 |

您最近一年使用:0次

2023-06-15更新

|

164次组卷

|

4卷引用:福建省莆田锦江中学2024届高三上学期第一次阶段(开学)考试历史试题

福建省莆田锦江中学2024届高三上学期第一次阶段(开学)考试历史试题(已下线)考点巩固卷02三国两晋南北朝民族融合和隋唐统一多民族封建国家的发展-2024年高考历史一轮复习考点通关卷(新高考通用)云南省普通高中2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题江苏省盐城市联盟校2023-2024学年高一上学期第一次月考历史试题

名校

10 . 明堂是古代帝王用于布政、祭祀的重要礼制建筑,其建筑形制具备某种“宇宙秩序”的复杂象征意义。北魏孝文帝曾模仿汉制在平城南郊“起明堂”。北魏迁都后,宣武帝再修洛阳明堂。北魏修建明堂旨在( )

| A.显示高超建筑技术水平 | B.彰显北魏政权的正统性 |

| C.炫耀北魏经济繁荣富庶 | D.满足统治阶级生活需要 |

您最近一年使用:0次

2023-06-14更新

|

226次组卷

|

5卷引用:福建省莆田锦江中学2024届高三上学期第一次阶段(开学)考试历史试题

福建省莆田锦江中学2024届高三上学期第一次阶段(开学)考试历史试题(已下线)考点巩固卷02三国两晋南北朝民族融合和隋唐统一多民族封建国家的发展-2024年高考历史一轮复习考点通关卷(新高考通用)江西省宜春市百树学校2024届高三上学期开学考试历史试题河南省濮阳市2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题广西柳州市柳州高级中学2023-2024学年高一10月月考历史试题