材料一“论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。有变动的,只是迫于时代,迫于外面一切形势,改头换面,添注涂改地在变。纵说它有变动,却不能说它有建立。”

材料二960年,宋太祖赵匡胤黄袍加身,建立宋朝。他为解决唐末五代地方割据的问题,从多个方面解决了中央和地方的矛盾,从而加强了中央集权。

(1)结合所学知识,说明材料一中秦、汉和唐朝政治制度“大变动”分别指哪些具体措施。每个朝代举1~2例即可。

(2)据材料二,结合所学知识说明宋朝是如何解决中央和地方矛盾的。

材料一 汉文帝时,贯谊上《治安策》。提出了"欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力"的主张,汉景专时,晁错上《削潘策》,主张削夺王国封地,

——演编自白寿彝《中国通史》

材料二 北宋初年,宋太祖问计宰相越普:"吾欲息天下之兵,为国家建长久之计。其道何如?"越普答曰:"唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已类。今所以制之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。"

——接编自司马光《谏水纪闻》

(1)贾谊和晁错上书要解决的共同问题是什么?指出导致问题的制度根源。

(2)根据材料二,说明宋太祖“问计赵普”的背景。

(3)宋太祖采纳了赵普的建议后,采取了哪些措施?

材料 (北宋)规定郡长官由文臣担任,长官之外另设“通判”,使其互相牵制。后来,又把全国州郡分为十五路,陆续在各路设转运使、提点刑狱、安抚使(管军事)、提举常平(管常平仓救济、农田水利等)四司,统称“监司”,也都由文臣担任,只有安抚使用武人。

——朱绍侯《中国古代史》

根据材料,指出北宋地方官制呈现的特点。结合所学知识,简述该地方官制对北宋王朝产生的影响。

材料一

材料二《地理图》跋文称:“国朝自艺祖皇帝(指赵匡胤)栉风沐雨,平定海内。独河东数州之地与幽蓟相接,坚壁不下乃今日自关以东,河以南,绵亘万里,尽为贼区。追思祖宗开创之劳,可不为之流涕太息哉。此可以愤也修德行政,上感天心,下悦人意,则机会之来,并吞口口,追复故疆,尽归之版藉,亦岂难哉。”

——陈松《家国天下:中国古代的“课程思政”》

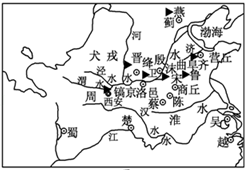

(1)图中,除州外的地方机构还有哪些?为加强中央集权,宋代针对地方各州采取了哪些措施?

(2)结合所学知识,对材料二“跋文”作者的意图做出合理解读。

材料一 《宋史·职官志》中记载,宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。

材料二 宋太宗一朝,文臣成为政事堂和枢密长官的主要人选,先后任命的宰相9人,全部为文官,其中科举出身的6人。有正副枢密使35人,其中文官21人。两宋共有枢密使、副枢密使724人,其中文官659人,约占91%。

——摘编自《中国封建王朝兴亡史·两宋卷》

材料三 使京师之兵足以制诸道,则无外乱;合诸道之兵足以制京师,则无内变。

——摘自朱弁《曲洧旧闻》

诸镇皆自知兵力精锐非京师之敌,莫敢有异心者。

——摘自司马光《涑水记闻》

(1)根据材料一,指出通判的职权和作用

(2)材料二说明了什么问题?产生了什么影响?

(3)材料三反映了宋初统治者在集中军权方面所遵循的原则是什么?

材料 从宋朝建立到仁宗时,全国兵额增加七八倍……军队大半来自招募。应募者要么是游手无籍之徒,要么是负罪亡命之辈。而且朝廷又往往因岁凶募饥民,遂使长大壮健者游惰,而留耕者胥老弱。如是久之,农村生产力日渐减削。且募兵终身在营伍,自二十以上至衰老,其间虽四十余年,实际可用者至多不过二十年。廪之终身,实际即是一卒有二十年向公家无用而仰食。宋兵制以厢军伉健者升禁卫,然卫士入宿(厢军精锐到禁军报到),即不自持被(被褥)而使人持之,给粮不自荷(搬运)而扉人(雇人)荷之。

——摘编自钱穆《国史大纲》

(1)根据材料,概括宋初兵制的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析宋初兵制实施的影响。

材料一 元朔五年,武帝令各地诸侯王在封地之内分封弟子,由中央政府给予名号。划分全国为十三州,直接代表皇帝监察高官乃至诸侯王。采用逐步将外廷权力转移至内廷的方法,一切文书、奏章、政令一概由内廷官吏执掌。设置太学,学生学业完毕后,即派往各政府机构任事。在全国各地设盐官38处,铁官48处,均统归大司农管辖,直属中央政府。

——林永光《试论汉武帝的治国为政之道》

材料二 魏晋以后的九品中正制度,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选,不需中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这制度,大体来说,较以前是进步的。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三 建隆二年(961),(宋)太祖召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”普曰:“……此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

——《续资治通鉴长编》卷二

(1)根据材料一,仿照示例指出汉武帝治国举措及其判断依据。

示例:举措,盐铁官营;依据,设盐官、铁官,直属中央。

(2)根据材料二指出“这制度”的名称,并说明其较以前“进步”的理由。

(3)依据材料三并结合所学,简述宋太祖如何对地方“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”。

材料一 三省六部制是政治文明的一大进步。唐代中书、门下、尚书三省职权的分配如下:中书省主管命令的拟定,经过画敕成为皇帝的命令后再送达门下省。门下省对每一道命令都有副署权,如果门下省不同意副署,中书省的命令就不能下达。诏书经过门下审核以后,送到尚书省执行。尚书省是最高权力执行机关,总揽六部。这样,在最高决策权和最高行政权之间形成了一种较为有效的权力制约机制。

——摘编自王小甫等《创新与再造一隋唐至明中叶的政治文明》

材料二 为了削弱宰相的权力,(宋太祖)把宰相的人数由两人增加到三人。还用(州县)设立通判的办法,(在中央)设立参知政事,作为宰相的次官,使政务由宰相、参知政事等几个人一起讨论,最后由皇帝亲自裁决。……除此以外,还设立了枢密院掌管军政,其长官叫枢密使,地位与宰相相等。执政与枢密院合称为二府。另外,还把财政大权从宰相掌管中分离出来,由专门机构“三司”担任。它的长官叫三司使,地位和宰相不相上下。从某种意义上说,三司使直接听命于皇帝。至此,唐代所谓“总领一切事务”的宰相的权力,完全被分割,只剩下一部分权力,许多大小军国事务都由皇帝直接处理,君主独载体制正式形成。

——(日)竺莎雅章著,方建新译《宋太祖与宋太宗》

材料三 唐代中期商业出现繁荣,一些原为政治和军事中心的城市,大多发展为商业中心。由于首都长安的规模最大和最为繁荣,长安城外城共有108坊,这里主要是王侯将相大小官员的住宅,坊外围东西二市,店肆林立,排置有序,商品充足,行人鼎沸。由于经济的繁荣,特别是商品经济的发达,交通事业亦大大地发展起来,各大城市之间,特别是长安同各地都有宽阔的驿道。

材料四 中国古代城市的发展,到北宋有一个新的变化,当时的商业最为发达的是都城开封,到处是手工作坊,到处是商店,酒楼,茶馆,旅社,行商坐贾,人来车往,热闹非常。市场上的商品从金银器具到水产果品,应有尽有,街道上的营业,既有日市,也有夜市。

——上述材料均摘编自启良《中国文明史》

(1)结合材料一与所学知识,简介唐代三省制的运作程序,并分析这一制度的主要优点。

(2)根据材料二,你认为宋代中央政制和架构产生了怎样的影响?

(3)根据材料三、四并结合所学知识,说明北宋城市发展出现的新变化及原因。

材料一

图1 |  图2 |

材料二 “本朝鉴五代藩镇之弊,遜尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚刑政一切收了,州郡遂日就困弱。”

——《朱子语类》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出图1、图2分别反映了中国古代的什么地方行政管理制度。其体现的政治意图分别是什么?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出宋代地方改革后产生的影响。

材料一 对于统治者来说,保持一姓专制政权的统一和安定是最高的政治目标,因此其统治政策必然趋向高度的中央集权。但当内乱或外部侵略爆发时,中央政府又不得不下放一定的权力于地方政府平定内乱或外侵以维持王朝的生存。然而权力的下移又有可能带来地方分权的过重,从而导致国家的分裂和王朝的崩溃。于是新的统治者接受前代教训,致力于追求更佳的中央集权方式,但其选择的结果仍然是跳不出高度中央集权的藩篱。因此,我们看到,一部中国古代政治史就在外重内轻和内重外轻的两端往复摆动,同时又一步紧似一步地走向极端的中央集权。

——周振鹤著《中国历史政治地理十六讲》

材料二 地方权力在宋元以后则基本丧失殆尽,因此自宋代以后,中国历史上不再出现因割据而产生的分裂局面。但这样一来,地方长官因无权力,大多抱着不求有功但求无过的态度,消极推诿,行政效率大大降低。地方政府的无权,还直接影响了地方社会经济与区域文明的发展进步。例如,宋代以后朝廷尽收地方之财,地方政府无以为计,不仅无力举办公益事业,诸如兴水利、办学校、恤灾荒,甚至连官俸有时也不能自给,结果自然阻滞了地方的正常发展。而更加严重的是造成国家或地方积贫积弱,从而失去抵御外侮的能力。元明清三代中央地方关系与宋代一脉相承,宋一亡于女真,再亡于蒙元,明亡于满清,而清几乎亡于东西列强。

——周振鹤著《中国历史政治地理十六讲》

(1)根据材料一,指出中国古代中央集权发展的基本趋势及其制度根源。

(2)根据材料二,概括宋代以来中央集权加强的历史影响。