材料一 《史记·商君列传》所说的:“令民为什伍,而相牧司连坐。”此举体现了国野制度崩溃,国人与野人界线泯灭的变化。

秦孝公用商鞅变法,“并诸小乡聚,集为大县,县一令,四十一县”。事在孝公十二年(前350年)。户籍相伍与集乡聚为县两事,是秦国地方行政制度的重大转折点。县既由基层的乡聚组成,乡聚以下又有什伍之组织,这样一来,就将过去血缘关系的氏族组织,改造成为从户开始经什伍到乡聚再到县的严密的地缘关系组织,形成了完全意义上的基层地方行政组织体系。从秦统一天下后将县的幅员定为“大率方百里”的原则看来,在商鞅集小乡聚为县时,必然也已有某种分划的原则。同时每一县都由国君任命的县令担任长官,也标志着官僚制的完善。

——摘编自周振鹤著《中国地方行政制度史》

材料二 北宋加强中央集权的措施,对解决藩镇跋扈,维护国家统一起了重要作用,在客观上也是有利于当时社会经济的发展。但是这些措施虽然解决了中央与地方藩镇的矛盾,却种下了“积贫积弱”的祸根。如实行兵将分离政策,带来了将帅无权,指挥不灵,以致军队战斗力削弱的弊端。虽然北宋政府豢养了百余万军队,却阻挡不住辽、西夏的袭扰。由于各级政府权力的分散,形成了叠床架屋的官僚机构,官吏众多,行政效率低……总之,北宋实行加强专制主义中央集权的措施,在一定时期起了巩固政权的作用,后来便逐渐走向反面了。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料三 行省制度适应了元朝疆域辽阔的特点,避免了中央与地方空档过大状况的出现。行省于地方事务,凡军、政、财权无所不统,与宋朝制度明显有异。这种情况很大程度上源于元朝特殊的民族征服背景。中央只有加重行省权力,才能够及时并有效地镇压反抗行动,同时也能对分封在边疆地区的诸王贵族进行节制。

——摘编自张岂之《中国历史·元明清卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析秦国地方行政制度有何重大变化。这对秦国加强统治有何意义?(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代加强中央集权措施的影响。

(3)根据材料三、分析元朝实行行省制度的原因。

材料一:公元前119年,汉武帝颁布法令,宣布私自盗铸金钱者死罪,并废除一切旧币,发行“五铢钱”,汉朝的币制自此稳定。在桑弘羊的建议下,汉武帝增设大农部丞对郡国盐铁官进行整顿,并设置36处盐官,分布在27个郡;至少设置48处铁官,分布在40个郡国;对于小邑和乡村,则特准商人在交纳重税的条件下把盐分销给消费者。面对郡国因纳贡带来的高额运输费用问题,汉武帝派遣大农部丞分赴各地充当特使,并指派各地均输官“输其土地之所饶”,最后由京师平准官实现“贱买贵卖”。此外,汉武帝还向工商业征收“算缗”每值2000钱则纳税一算,即120钱,并鼓励知情者检举揭发,“令民告缗者以其半与之”。

——摘编自魏艾《国有专营制度:汉武帝文治武功的经济保障》

(1)根据材料一,概括汉武帝在经济领域加强中央集权的举措。

材料二:宋朝设官之制,名号品秩,一切袭用唐旧。然三师三公不常置,宰相不专用三省长官,中书、门下并列于外,又别置中书于禁中,与枢密院对掌大政。天下财赋,内庭、诸中外筦库,悉隶三司。

——摘编自《文献通考》卷四七《职官考一》

(2)根据材料二,指出与“门下并列于外”的中书和置于“禁中”的中书各是什么机构。

材料三:

图1西周分封示意图

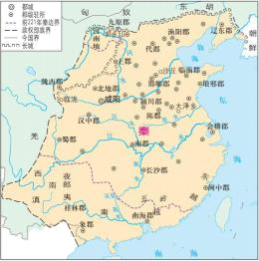

图2秦朝形势图

图3元朝形势图(1330年)

(3)运用地图等相关材料,分析中国古代地方行政制度的变化及意义。