材料一:西周的礼乐文化是儒家思想产生的根源,礼学是儒学的一个重要的组成部分,儒家礼乐文化是中国传统文化当中独具特色的文化资源。“礼”是内容,“乐”是形式,周公制礼作乐,规定了吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼等,使贵贱有差、尊卑有别、长幼有序,实行所谓“刑不上大夫,礼不下庶人”。孔子认为“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”,“礼”是治国的基本要素,礼乐的这种治国内涵被无数统治者沿袭采用。儒家认为,礼乐因人情而设,有节制性情、提升道德的作用;“礼”的和是“中和”,礼以和为贵,就是在尊重各个阶层权利的基础上,要求人尽自己的义务而达到和谐,这种思想在当代文化的建设中具有重要的启示意义。

——摘编自刘丰《儒家礼乐文化的历史价值与当代启迪》

材料二:法治和德治都是实现人治的工具和手段,以维护君权为目标。但儒家德治的保守性适应不了当时政治上层建筑的变化,而法治思想完全忽视并否定道德价值的内心自觉作用,只有儒法融合发展,才能克服彼此缺陷。秦亡后,汉朝统治者充分汲取历史经验教训。经过汉初的无为而治的过渡,德治与法治在汉武帝时期走上了融合发展的道路。在汉武帝的支持下,经过董仲舒改造的儒家思想成为官方意识形态,自此,封建统治者把德法并用,德主刑辅作为治国的策略,礼法文明开始取代礼乐文明占主导地位。

——摘编自王欣《先秦德治与法治思想及其现代启示》

材料三:文学、艺术在中国文化史上,发源甚早,但到唐宋之际,伴随着社会政治、经济的变革。出现了文化转型期,唐朝统治者对世家大族的压制,客观上使得文化的发展失去了家族的约束和保障,传统的礼法之学渐渐崩溃,家族文化逐渐解体,文化垄断局面逐渐被打破,个人精神逐渐得到释放,民风渐变。到了宋朝及以后的时期,随着选官制度的发展和科技的进步,文化逐步渗透到下层民众中。平民文学兴起,白话小说大量涌现,市民文艺广受欢迎。新的平民学者群体也不断壮大,他们到处讲学,儒家思想也呈现出一定的平民精神。

——摘编自蒋晓光《唐文化发展进程与唐宋文化转型的必然性》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳先秦礼乐文化的基本特征及影响。(2)根据材料二并结合所学知识,概括汉武帝时期德治法治融合发展的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出唐宋以来古代文化发展的趋势,并分析原因。

材料一 宋代科举制度既承袭了隋唐科举制度的基本内窖,又有自己的发展和创造。宋代科举的各项规则、程序趋于完备,为元、明、清各代所效法。宋代不但扩大录取名额,而且还通过改革科举考试方式,例如,废除荐举制度,推行弥封、誊录之法,保证了科举考试中“一切以程文为去留”这一公平竞争原则的实施。宋代考试内容趋向多样化,进士科由以诗赋为主转变为经义、诗赋、策、论并重,使地主阶级各个阶层的知识分子,乃至农民的子弟,都可以不受家庭地位、父祖官爵的影响,在考场上凭学识取得官位,最终使科举出身的非官僚家庭官员成了统治阶级队伍的主流。

——摘编自柳竹青《浅论科举制度对宋代社会的影响》

材料二 总的来说,在科举制度的发展过程中,宋代逐渐完善了选拔官员的标准和程序,确保了政治清明度和官僚的纪律。此外,这也为中国传统文化的传承和发展做出了贡献,不断改革和创新也使得这个制度在历史上得以延续和发展。尽管当时的科举制度存在一些缺陷和不足,但它在中国历史上的地位和影响是不可忽视的。

——摘编自钟治民《北宋科举制度研究综述》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代科举制度发展与完善的表现。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要评价宋代科举制度发展与完善的影响。

材料一 至宋,中国古代夜市跳脱开夜禁羁绊,首次以官方认可的身份跻身市场行列,它们较广泛地分布于北方、东南、川蜀(川陕)、荆湖、闽广五大区域的各级城镇。宋代夜市突破之前以酒楼、茶肆、歌、馆等为主要载体和以日市延伸为主的传统夜市形态,勾栏瓦舍、街市与摊贩成为与传统夜市形态并驾齐驱的主体形态,并且基本实现了由封闭式向开放式、由单一型向综合型的转变,实现了文化娱乐夜市由兼营、业余向主营、专业的转变,夜市消费人群由相对单一化、贵族化向多元化、平民化转变,形成了与近现代高度相似的夜市形态与景象,并使宋代成为中国古代夜市发展史上的一个重要转型时期。

——摘编自张金花等《宋代夜市规模、形态与消费主体分析》

材料二 郑樵在总结唐宋之际婚姻观念的历史变迁时说,隋唐以前“家之婚姻必由于谱系”,而五代以来“婚姻不问阀阅”。宋代门阀世族政治的消亡反映在人们的婚俗观念出现了多元化的趋向:士庶不婚的陈规被打破,婚姻重科举进士,婚姻论财等社会现象在宋代普遍出现,特别是世人嫁娶尤重钱财成为一时之尚,宋代商人以财买婚,通过与官僚、宗族、士人联姻进而跻身上层的例子可谓比比皆是。

——摘编自冯芸《宋代商人的社会流动与社会结构变迁》

(1)根据材料一,概括宋代夜市的特点。

(2)根据材料二指出与隋唐以前相比,宋时期婚姻观的变化,结合两则材料和相关史识,分析出现变化的原因。

材料一 历史上有一制度使本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列,其中包括有着高度文化素养的政治家和行政管理专家。这样一来,在社会的等级阶层之间,也就必然会出现等级中的升降,甚至贵贱间的对流。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

(1)据材料一及所学知识,指出科举制何时诞生的?正式诞生的标志是什么?其选官的标准是什么?材料二 (唐太宗)尝私幸端门,见新科进士缀行而出,喜曰:“天下英雄,入吾彀中矣。”……“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——王定保《唐摭言》

(2)据材料二结合所学知识,概括指出唐太宗对科举制度的发展和完善做出了什么贡献?材料三 宋代也很重视科举考试,在形式和内容上都进行了重大的改革。宋代的科举放宽了录取的范围,名额也成倍增长。唐代录取进士,每次不过二三十人,宋代每次录取多达二三百人,甚至五六百人。宋太祖为了选拔真正踏实于封建统治而又有才干的人担任官职为之服务,于开宝六年实行殿试。

——摘编自《宋朝科举制度》

(3)根据材料三及所学知识,指出宋代科举制度又有什么新的举措?该措施反映了宋朝实行什么样的国策?(4)综合上述材料,概括科举制的影响和实质。

材料一 宋初惩唐末、五代之弊,按照“内外相维,上下相制”的思想立一代兵制,并把这一精神贯彻到官制之中,构筑了干强枝弱、君强臣卑的政治格局,重建国家和社会的秩序,促进了官僚体系的发展,加强了对国家和社会的控制。

——摘编自盛险峰《“维制”与宋初政治格局》

材料二 与汉唐相比,宋代经济最引人注目的特点就是商品经济成分在传统社会母胎中的急速成长。随着农业生产的发展,粮食剩余率的提高,煤铁革命的出现,手工业生产扩大以及运输工具的进步和交通条件的改善,商品经济继战国秦汉之后迎来了它的第二个高涨时期……生长出城市、货币、商业、信用、海外贸易等诸多工商业文明因子。

——摘编自葛金芳《宋代经济:从传统向现代转变的首次启动》

材料三 唐宋之际,中国传统社会发生变革的一个重要标志便是阶级结构的调整。门阀士族退出了历史舞台,代之而起的是官僚地主阶级。奴婢、部曲、佃客这些社会最广泛的下层劳动者的身份发生了变化.法律地位有了明显提高。

——摘编自戴建国《“主仆名分”与宋代奴婢的法律地位》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋初“内外相维,上下相制”思想在地方管理中的具体表现。(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代商品经济发展的原因及主要表现。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出宋代社会生活出现的新变化。

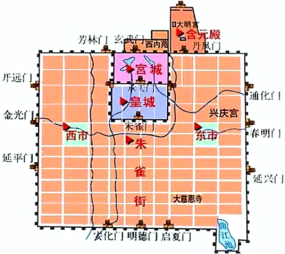

材料一 长安城外不仅有原,原间还有河流。当地的人自来就有八水绕长安的俗谚。司马相如在《上林赋》中就明确提出:“八川分流,相背异态”。

——摘编自史念海《长安八水——汉唐长安城与生态环境》

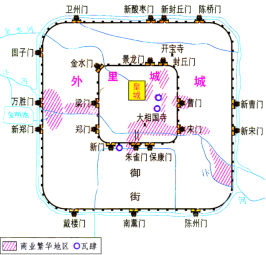

穿城河道有四:南壁曰蔡河,自陈蔡由西南戴楼门入京城辽绕,自东南陈州门出……中曰汴河,自西京洛口分水入京城,运东南之粮,凡东南方物,自此入京城,公私仰给焉……东北曰五丈河,来自济郓般挽京东路粮斛入京城……西北曰金水河……从西北水门入京城。

——摘编自《东京梦华录》

材料二 唐、北宋都城人口密度表

| 面积(平方公里) | 人口(万人) | 人口密度(人/平方公里) | |

| 长安 | 84 | 100-180 | 11905-21429 |

| 东京 | 27.37 | 120-170 | 43844-62112 |

——白岳波《唐北宋时期市制演变研究——以都城为中心》

材料三

|

|

运用上述材料,以“唐宋都城布局”为题,写一则历史短文。(要求:表述成文,阐述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰)

材料 宋代的社会变革,主要体现在以下几方面:

其一,封建贵族所有庄园的农奴部分被解放,佃户受地主束缚的程度降低,以自由平等为原则的新社会出现。

其二,封建贵族专政的特权被削弱,科举制度的公平、开放有利于平民百姓社会地位的提升,也加强了平民参与政治、受教育的权利。

其三,产生了新兴市民阶层,城市格局中封闭式的市制和坊制被瓦解,即市(商业区)与坊(居民区)之间相互区分、隔离的传统格局被打破,各种商店沿街开设,居民区与商业区相混杂,连成一片。

北宋画家张择端创作的《清明上河图》就描绘了宋代都城汴京川流不息的人群、繁盛的商业活动、人民日常生活的场景及风土人情,再现了宋代都城一片繁华的城市风貌。

——摘编自戴雨薇《宋元时期瓦子勾栏乐人群体研究》

从材料中提炼任意一条宋代社会变革的表现,并予以说明。(要求:持论有据,逻辑清晰,论证充分。)

材料一 很多王国被撤销,余存的不仅面积减缩,而且内部的行政权也被中央政府接收,至汉武帝在位期间达到极点。汉武帝公布了帝制意识形态的立场,将所谓的“儒术”扩展之后又延长。向商人抽资产税,政府专利于盐、酒及铁……使中央集权之趋势有进无退。

——摘编自黄仁宇的《中国大历史》

材料二 西汉初年,西北边疆长期受到匈奴的威胁。汉武帝在位时期,改变对匈奴的消极防御政策,积极发动对匈奴的反击战争,进而把西北边防和西北开发结合在一起,修筑西北边塞,移民实边,屯田拓荒、完善行政建置。

——摘编自冯勇刚《论汉武帝反击匈奴和经略西北边疆的政策》

材料三

①其进士,大抵千人得第者百一二:明经倍之,得第者十一二,……试之日,或在殿廷,天子亲临观之。试已,糊其名于中考之,文策高者特授以美官. ——(唐)杜佑(通典) | ②

明代天启年间青花瓷 注:图案中有“白马紫金鞍”的文字,源于一首古民谣:“白马紫金鞍,骑出万人看.借问谁家子,读书人做官。” |

材料四 魏晋以后的九品中正制度,把觅取人才的标准,无形中限制在门第的小范围内,这便大错了。唐代针对此弊,改成自由竞选,不需中央九品中正评定,把进仕之门扩大打开,经由个人各自到地方政府报名,参加中央之考试。这制度,大体来说,较以前是进步的。

——钱穆《中国历代政治得失》

(1)据材料一、二并结合所学知识,概括汉武帝加强中央集权的措施,分析汉武帝西北政策的积极影响。

(2)文化名人余秋雨曾说:“我最向往的朝代是宋朝。”请据材料三并结合两宋政治、经济、文化与社会方面的内容加以说明。

(3)根据材料四并结合所学指出“这制度”的名称,并说明其较以前“进步”的理由。

材料一 百物周流

当时开封以经商为业的有两万多户,其中640家资本雄厚的商户,分别属于160行,囊括米、盐、茶等各类商品贸易。号称“正店”的大酒楼有72家,……酒楼、茶坊适应商业大潮,与娱乐场所瓦子,都通宵营业。

——摘编自樊树志 《国史十六讲》

材料二 四民流动

朝为田舍郎,暮登天子堂;将相本无种,男儿当自强。

——宋代汪洙《神童诗》

本朝贵人家选婿于科场年,择过省士人,不问阴阳吉凶其家世,谓之“榜下捉婿”。……宰相富弼的女婿冯京虽是状元,但出身在商人家庭。

——摘编自(宋)朱彧《萍州可谈》

释其耒耜(指农具)而游于四方,择其所乐而居之。

——(宋)苏轼《策别安万民三》

(1)根据材料一,概括东京(开封)的经济景观。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋朝社会呈现的新变化并简单分析原因。

材料一 明朝陈邦瞻编著的《宋史纪事本末叙》称:“大抵宋三百年间,其家法严,故吕、武之变不生于肘腋;其国体顺,故莽、卓之祸不作于朝廷。”

材料二 两宋三百年在经济、文化、制度建设等方面取得了辉煌的成就,特别是宋代的经济,国内外学者认为发生了所谓的“绿色革命”“商业革命”“货币革命”“城市革命”“信息革命”“科技革命”等。 虽然称“革命”并不合适,但这一时期经济发展确实取得了突出进步。

——摘编自邓小南《宋朝的再认识》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋朝“国体顺,故莽、卓之祸不作于朝廷”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,任选两个宋代“革命”举例进行说明。