材料一 故中国之教,得孔子后而立。中国之政,得秦皇而后行。中国之境,得汉武而后定。三者皆中国之所以为中国也。自秦以来,垂二千年,虽百王代兴,时有改革,然观其大义,不甚悬殊。譬如建屋,孔子奠其基,秦、汉君营其室。

——夏曾佑《中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学,分析“中国之教,得孔子而后立。中国之政,得秦皇而后行”的主要依据。

材料二 太宗曰:“夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。人主患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽洽,则四夷可视如一家;猜忌多,则骨肉不免为仇乱。……突厥贫弱,吾收而养之,计其感恩,入于骨髓,岂肯为患!”

——《贞观政要》

(2)依据材料二并结合所学知识概括唐太宗处理民族关系所持的理念,并说明唐太宗处理与突厥族关系时所采取的措施。

材料三 康熙帝指出:“乱则声讨,治则抚绥(安抚)”,“仰凭天道,俯惬人情,以万不得已而用兵”“帝王治天下自有本原,不专恃险阻”,“如台湾一平……地方益广,岁赋可增,民生得宁,边疆永安”,“守国之道惟在修德安民,民心悦则邦本得,而边境自固,所谓众志成城者是也”“盛治之世,余一余三。盖仓廪足而礼教兴,水旱乃可无虞。比闻小民不知积蓄,一逢歉岁,率致流移。夫兴俭化民,食时用礼,惟良有司是赖。”

——据《清圣祖实录》《明清史料汇编》等整理

(3)根据材料三,提炼康熙帝的治国理念。结合所学知识,分析说明康熙帝为实现“边疆永安”而做出的努力

| A.修筑长城,巩固边防 | B.修筑长城,但不劳民伤财 |

| C.不修长城,只能施恩与周边少数民族 | D.不修长城,以德治民,凝聚民心 |

3 . 【历史——选修4:中外历史人物评说】

材料一

东南膏腴田园及所产渔盐,最为财赋之薮(聚集),可资中国之润。……数年以来,沿边江、浙、闽、粤,多设水陆官兵,布置钱粮,动费倍增,皆为残孽未靖之故。如台湾一平,……地方益广,岁赋可增,民生得宁,边疆永安,诚一时之劳,万世之逸也。

——【清】施琅《靖海纪事》

自古帝王政治,得一土则守一土,安可以既得之封疆而复割弃。……况台湾地方,乃江、浙、闽、粤四省之左护,东南之藩篱。此地若弃,沿海诸省,断难晏然无虑。……若归天朝,使海外诸国,既慑天威,益慕圣德。

——《明清史料丁编》

材料二

康熙皇帝曾说:“朕阅经史,塞外蒙古多与中国抗衡,自汉、唐、宋至明,俱被其害,而克宣威蒙古,并令归心如我朝者,未知有也。夫兵者凶器,圣人不得已而用之,譬之人身疮疡,方用针灸,肌肤无恙,而妄寻苦楚可乎?治天下之道亦然,乱则声讨,治则抚绥,理之自然也。自古以来,好勤远略者,国家元气,罔不亏损,是以朕意不以生事为贵。”

——《清朝民族政策解读》

(1)据材料一,从政治、经济、军事角度分析康熙收复台湾的战略意图。

(2)根据材料二和所学知识,概括指出康熙帝对蒙古的基本政策及其民族政策的积极意义。

情景一:主题——康熙帝与中西文化

1674年,康熙命比利时传教士南怀仁铸造便于携带的轻巧大炮,他亲临卢沟桥炮场检验,赞扬“西洋炮甚利,且轻便易运。”所造350门炮在平定三藩之乱中大显神威。为嘉奖南怀仁,康熙封他工部侍郎。但是据史料记载,康熙帝的统治政策中也有推崇孔孟之道、程朱理学,重新提倡八股文,允许妇女缠足等内容。

情景二:主题——?

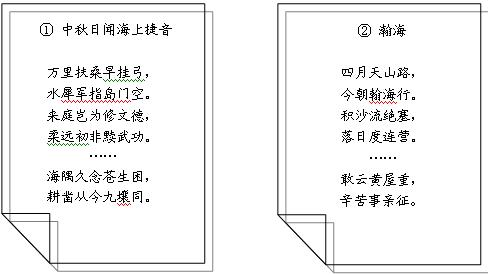

康熙帝在不同时期写的两首诗

问题:

(1)根据情景一,你能从材料中汲取哪些重要的历史信息?

(2)情景二的诗词分别涉及哪些历史事件?

(3)参照情景一主题,为情景二拟定一个主题。(字数不超过10个)

(4)综合情景一、二,从中华民族发展史的角度,对康熙帝的贡献作简要评述。