名校

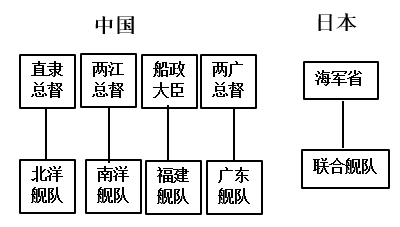

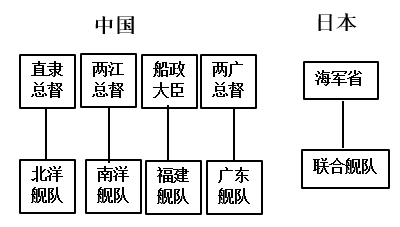

1 . 下图为甲午战争期间中日两国海军机构比较图。据此推知,当时中国( )

| A.海军装备远落后于日本 | B.军事机构运转十分顺畅 |

| C.军事变革停于技术层面 | D.海军战斗力进一步提升 |

您最近一年使用:0次

2023-03-23更新

|

149次组卷

|

3卷引用:辽宁省名校联盟2022-2023学年高二3月联考历史试题

名校

2 . 与中国认为甲午战争从1894年7月25日“丰岛海战”开始不同,日本教科书认为海战只是“军事冲突”,战争是从8月日本宣战开始的,日本教科书对“军事冲突”描述并不具体,既未提日军首先向清朝巡洋舰开炮,也未讲日军击沉运输中国军队的“高升”号英国商船。据此判断,日本意在( )

| A.激发日本人民族优越感 | B.避免中日矛盾激化 |

| C.渲染日本军队英勇无敌 | D.淡化战争侵略色彩 |

您最近一年使用:0次

2023-01-13更新

|

394次组卷

|

6卷引用:辽宁省辽南协作校2023届高三上学期期末考试历史题

辽宁省辽南协作校2023届高三上学期期末考试历史题辽宁省铁岭市清河高级中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题陕西省西安市西咸新区泾河新城第一中学2022-2023学年高二5月月考历史试题第16课·国家出路的探索和列强侵略的加剧之边疆危机与甲午中日战争·随堂练习B卷(已下线)热点话题06 周年热点和学术热点-2024年高考历史【热点·重点·难点】专练(新高考专用)河北省唐县第二中学2024届高三9月月考历史试题

名校

3 . 1894年9月15日,清军主帅叶志超下令清军放弃平壤北撤。在相关当事人的公文报告和私人回忆中都提到,当天叶志超曾召集诸将,提出“北门之咽喉既失,子药又不齐全,转运不通,军心惊惧不如暂弃平壤”,众将未提出异议。对此认识正确的是

| A.甲午战败源于清王朝的腐朽 | B.叶志超对战败负有完全责任 |

| C.清军将领谎报军情逃避罪责 | D.清政府陆海军协同对日作战 |

您最近一年使用:0次

2022-03-29更新

|

332次组卷

|

6卷引用:辽宁省辽阳市2022届高三一模历史试题

名校

4 . 下图为从沉船“丹东一号”打捞上来的瓷盘底部文字复原图,辽宁省文物考古研究所专家证实;“经过长达3年的水下考古,‘丹东一号’就是当年沉没的致远舰。”该材料可以用于研究甲午战争中的( )

| A.丰岛海战 | B.旅顺口之战 | C.黄海海战 | D.威海卫之战 |

您最近一年使用:0次

2022-03-09更新

|

52次组卷

|

3卷引用:辽宁省大连市第八中学2021-2022学年高一12月月考历史试题

5 . 甲午之役,民族之殇。阅读下列材料。

(1)结合所学知识,简析“清廷舰队”建立的原因。

(2)据材料一、二,从中日双方分析造成甲午战争结局的原因有哪些?

材料一 清廷共建立了4支舰队,北洋舰队、南洋舰队、福建船政舰队、广东舰队,分别归属直隶总督、两江总督、船政大臣、两广总督节制。而日本在1872年成立海军省后、海军发展就有了统一的指导机关。

——摘自德阳晚报《纪念中日甲午战争爆发120周年》

材料二 “清国若为纯然之共和政治,即便缺乏忠君精神,但有寓于爱国精神之义勇,在一朝有事之际,人心亦可以奋然于此。”

——【日】小川又次《征讨清国策案》

(1)结合所学知识,简析“清廷舰队”建立的原因。

(2)据材料一、二,从中日双方分析造成甲午战争结局的原因有哪些?

您最近一年使用:0次

2021-06-12更新

|

57次组卷

|

3卷引用:辽宁省辽西地区2020-2021学年高二下学期第二次月考历史试题

名校

6 . 晚清时期的中国,危机此起彼伏。伴随着外国侵略的加剧,中国边疆区面临着一系列严峻挑战。19世纪中晚期的中国,哪些区域陷入边疆危机之中?

①西北地区②西南地区③东南海疆④北部海疆

①西北地区②西南地区③东南海疆④北部海疆

| A.①②③ | B.①③④ | C.①②④ | D.①②③④ |

您最近一年使用:0次

2021-05-19更新

|

309次组卷

|

5卷引用:辽宁省营口市第二高级中学2022届高三上学期第一次月考历史试题

名校

7 . 1894年7月,日本袭击中国租借的英国高升号运兵船。下表是英国政府对此事的态度。对此合理的解释是

| 1894年7月25日 | 日本袭击中国租借的英国高升号运兵船 |

| 1894年8月3日 | 英国根据国际法认定日本应对英国的人身和财产损失负责 |

| 1894年8月12日 | 英国重申8月3日立场 |

| 1894年8月20日 | 英国转而声称中国应负赔偿责任 |

| A.英日争端化解双方矛盾消除 | B.中国不重视战争中的舆论战 |

| C.事件责任的裁定受利益主导 | D.中国战败导致英国态度转变 |

您最近一年使用:0次

2021-05-07更新

|

272次组卷

|

4卷引用:辽宁省阜新市第二高级中学2021届高三下学期第六次模拟历史试题

名校

8 . 直至 1882年,清政府在向西方派遣常驻使节的同时,仍拒绝朝鲜使节进驻北京,并阻挠朝鲜向欧美派驻使节。这说明清政府

| A.试图延续与朝鲜的宗藩关系 | B.努力避免中日之间的直接冲突 |

| C.对日本殖民朝鲜做外交抗议 | D.意图缓解来自欧美的外交压力 |

您最近一年使用:0次

2021-01-15更新

|

267次组卷

|

5卷引用:辽宁省部分中学2019-2020学年高一下学期期末检测历史试题

9 . 甲午战争开始之前,李鸿章认为如果中国不先与日本开仗,日本应该也不会动手,此“万国公例”,谁先开战,就是谁理亏,因此没有进行军事准备与战前部署,而是向英、俄、德、法、美等国进行控诉,积极争取列强出面调停,并且还要求前线清军静守勿动,“可则守,不可守则退”。李鸿章上述做法的实际结果是

| A.贻误战机,造成清军被动局面 | B.造成列强矛盾,形成有利局势 |

| C.有理有节,未给日军战争借口 | D.运用外交手段,避免战争损失 |

您最近一年使用:0次

真题

名校

10 . 《申报》曾报道,"奉天为我圣祖神宗当日发祥之地,今虽势不能敌,岂可轻以尺寸与人”,还有旅顺、威海皆军事要地,因而“中国万不可允倭人割地之请”。与此报道相关的战争应是( )

| A.鸦片战争 | B.第二次鸦片战争 | C.甲午中日战争 | D.八国联军侵华战争 |

您最近一年使用:0次

2020-07-12更新

|

5560次组卷

|

52卷引用:辽宁省大连市普兰店区第三十八中学2021届高三上学期开学考试历史试题

辽宁省大连市普兰店区第三十八中学2021届高三上学期开学考试历史试题2020年江苏卷历史高考试题2020年高考真题和模拟题历史分项汇编-专题08列强侵华与近代中国的民主革命2021届高考历史一轮复习通史版教学资源(人教版)专题07中华文明的拐点:晚清《单元测试定心卷》-高一中外历史纲要上-第五单元晚清时期的内忧外患与救亡图存(基础过关)2018-2020三年高考真题历史分项-专题08列强侵华与近代中国的民主革命福建省厦门双十中学2021届高三上学期期中考试历史试题十年(2011-2020)高考真题历史分项-中外历史纲要上-第16课国家出路的探索与列强侵略的加剧河南省商丘市第一高级中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题河南省南阳市2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题广东省揭阳市普宁市2020-2021学年高一上学期期末质量测试历史试题(已下线)备战2021年高考历史二轮复习题型专练(新高考)-专题04列强侵略与近代中国的民族民主革命浙江省湖州市德清县第三中学2020-2021学年高二3月月考历史试题(已下线)2021高考历史五大核心素养解读精练-专题03史料实证浙江省丽水市丽水外国语实验学校2020-2021学年高二下学期第一次月考历史试题广西钦州市灵山县新洲中学2020-2021学年高二6月月考历史试题宁夏银川市贺兰县景博中学2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮(新高考专用)-考点05近代列强的侵略战争安徽省宿州市泗县第一中学2020-2021学年高二下学期第三次月考历史试题(已下线)2022年高考历史一轮复习小题多维练(新高考版)-课时09列强侵略的不断加剧和国家出路的探索(已下线)2022年高考历史系统复习资料(新教材适用)-专题06晚清史(已下线)2022年高三毕业班历史常考点归纳与变式演练-专题04近代中国反侵略、求民主的潮流2021-2022学年高一历史单元复习过过过(统编版中外历史纲要上)-第5单元晚清时期的内忧外患与救亡图存【高考真题】浙江省嘉兴市桐乡市高级中学2021-2022学年高一12月月考历史试题江苏省常州市八校2021-2022学年高一12月联合调研历史试题江苏省盐城市东台创新高级中学2021-2022学年高一上学期11月月考历史试题陕西省安康市六校联考2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题新疆乌鲁木齐市第一中学2021—2022学年高一上学期期末历史试题2020年江苏历史高考真题变式题(已下线)专题02 概念类选择题-2022年高考历史选择题解题模板广东省茂名化州市第一中学2021-2022学年高一上学期月考(2)历史试题第16课 国家出路的探索与列强侵略的加剧-十年(2012—2021)历史高考真题(中外历史纲要上册)专题08 列强侵华与近代中国的民主革命-十年(2012-2021)高考历史真题分项汇编(全国通用)广东省江门市第二中学2021-2022学年高一上学期第二次考试历史试题(已下线)第7-8题-备战2022年高考历史临考题号押题(江苏卷)黑龙江省佳木斯市汤原高中2021-2022学年高一上学期期末历史试题五年(2019-2023年)高考真题分项汇编——专题08列强侵华与近代中国的民主革命(已下线)专题08列强侵华与近代中国的民主革命-十年(2013-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)专题08列强侵华与近代中国的民主革命-五年(2018-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)专题08列强侵华与近代中国的民主革命 - 三年(2020-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)第16课国家出路的探索与列强侵略的加剧-五年(2018-2022)高考历史真题分课精练(统编版)(已下线)专题08列强侵华与近代中国的民主革命 - 三年(2020-2022)高考历史真题分项汇编(新高考专用)(已下线)第09讲近代中国的觉醒与探索(1894-1919)(练)-2023年高考历史一轮复习讲练测(全国通用)(已下线)第五单元晚清时期的内忧外患与救亡图存-【夯实基础】2023年高考历史一轮复习备考《中外历史纲要(上)》(已下线)专题02概念类选择题-2023年高考历史选择题解题模板陕西省榆林市第十中学2020-2021学年高一上学期期中考试历史试题(A卷)第五单元晚清时期的内忧外患与救亡图存(总结提升)-【高分必背】2022-2023学年高一历史期中期末复习记诵笔记(中外历史纲要上)(已下线)热点06习近平会见日本首相岸田文雄-2023年高考历史总复习之【年度热点】知识与命题深度解读山东省济南市山东省实验中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题(已下线)纲要上第16课-实战高考2024年一轮复习全考点突破青海省西宁市海湖中学2023-2024学年高一上学期第二次阶段考试历史试题河北省辛集市2023-2024学年高一上学期期末历史试题