材料一 毛泽东《读封建论致郭老》诗:劝君少骂秦始皇,焚坑事业待商量。祖龙魂死秦犹在,孔学名高实秕糠。百代都行秦政法,“十批”不是好文章。熟读唐人《封建论》,莫丛子厚返文王。(子厚,柳宗元的字,《封建论》作者,主张中央集权)

材料二 民国时期的联省自治运动,全盛于1920年到1922年间,军阀、学者、政党(包括中共)都参与其中。“联省自治”包含两种意思:(一)是容许各省自治,由各省自己制定省宪,依照省宪自组省政府,统治本省;(二)是由各省选派代表,组织联省会议,制定联省宪法,建立联邦制国家。1923年10月,颁布的《中华民国宪法》明确规定了国家联邦制的性质,曾被称为“联省自治宪法”。湖南、广东等省都颁布了省宪法,开展自治运动。

材料三 孙中山晚年对联省自治乃至于联邦皆抱敌视态度,主张中央集权式政治体系。1926年蒋介石发动北伐战争,进而统一中国,联省自治失败。

“蒋介石说中国不能搞民主,中国需要的是一个中央集权的政府,使中国走向稳定,只有稳定了,中国才能走向富强。这是什么强盗逻辑啊!以稳定为由拒绝民主,充分暴露了蒋介石这个独裁者的本质。谁搞专制独裁,谁就不得人心,谁就会被热爱民主的人民打倒。”

——周恩来1946年对民主人士讲话《新华日报》

材料四 盲论之士,往往以主张“分治”,即为破坏“统一”,曾不知“分治”与“集权”,本为对称之名词,于“统一”何与?北美合众国成例俱在,岂容指鹿为马!民国以来,正坐盲论者误解“集权”为“统一”,于是野心者遂假“统一”以夺权。

——陈炯明回答问题

(1)材料一毛泽东所说“百代都行秦政法”是指什么制度?“莫丛子厚返文王”是什么意思?

(2)据材料二、三,结合所学知识分析民国时期联邦制试验失败的原因。

(3)毛泽东所说“百代都行秦政法”实质是为新中国实行中央集权制寻找历史依据。新中国实行中央集权制有没有现实合理性?结合所学知识分析说明。

材料一 史料一 人类最早关于啤酒的文字记载出现于6000年前南美索不达米亚的苏美尔。在世界上首部文学巨作《吉尔伽美什》史诗中就有一段关行啤酒的叙事诗,这首诗认为:当人们开始加工并食用面包,酿造并饮用啤酒时,便脱离了野蛮,走向了文明。

史料二 在苏美尔遗址出土的《乌鲁卡尼纳法典》,这部已知最古老的法典(公元前2300年)中提到:啤酒是支付和赎罪的基础单位。

史料三 第喝啤酒的中国人是清朝第一位驻欧公使郭嵩焘。他在1877年的日记中曾提到在伦敦时当友人用“苦酒”饯行,并把这种苦酒翻译成“皮爱”。这也是啤酒第出现在汉语的文献中。

材料二 在古埃及,啤酒还曾被当作劳工的“报酬”发放。公元前2500年,古埃及人在递造Giza金字搭时,劳工的标准薪资是每人每天3/4条面包和4升啤酒。

现代人熟知的啤酒都是由大麦麦芽、酵母、水、啤酒花四种原料制成。然而,古埃及和苏美尔文明的啤酒中是不含啤酒花的,因而无法长期保存。人类第人工种植并在酿酒中大量使用啤酒花大约是在9世纪的德国。

1516年巴伐利亚公国的威廉四世公爵颁布了德国《啤酒纯酿法令》,规定德国啤酒只能用大麦麦芽、啤酒花、水和酵母四种原料制作。这是人类历史上第以法律的形式给啤酒下了定义。

德国巴伐利亚的啤酒酿造师将啤酒发酵工艺带到了捷克的皮尔森地区,随后于1842年生产出了世界上最早的金色啤酒,它便是现在所有工业啤酒的前身。

工业革命之后,啤酒也开始了工业生产,产量可以轻松达到百万吨的水平,啤酒成对城市工人的最爱,因而风靡全球。

1904年。中国人自己在哈尔滨开办了东三省啤酒厂;1914年,在北京建立了双合盛啤酒厂;1935年,广州五羊啤酒厂成立。

1958年,我国在天津、杭州、武汉、重庆等城市投资建设了一批大型啤酒厂。改革开放后,更多的啤酒厂在中国兴起,遍布中国大江南北。

——根据【美】汤姆·斯丹迪奇《六个杯子的历史》整理

(1)根据材料一的三则史料探究啤酒的历史,指出其史料价值。

(2)根据材料二,结合所学知识,围绕啤酒的历史提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)。

材料 中国自古以来就有“文史合一”“诗史合一”的传统,“以文证史”“以诗证史”,既是于中国学术传统的自然演变,也是西方近代史学传入的结果。

——摘编自张伯伟《现代学术史中的“教外别传”——陈寅恪“以文证史”法新探》

结合材料,综合运用历史学科核心素养,任选一篇(首)文(诗),阐释其“文(诗)史合一”的传统。(要求:明确写出文章篇目,史论结合,阐释清晰。)

篇目:《师说》《六国论》《过秦论》《谏逐客书》《谏太宗十思疏》《答司马谏议书》《汴河怀古》

| A.杜诗的史料价值大于文学价值 |

| B.杜诗情感彩浓厚,无法作为史料使用 |

| C.杜诗作为文学史料可以证史、补史 |

| D.杜诗作为二手史料,可以起到诗文证史的作用 |

材料一 1827年伦敦大学委员会批评牛津、剑桥大学过于偏重神学与古典文学等自由教育,疏于医学与法律等专业教育,为此,提出伦敦大学办学原则与课程体系。“鉴于不信奉国教者的人口如此之多,其掌握的财富如此之雄厚,鉴于英格兰人中生活闲适、财富中等的人口比例如此之大,我们国家迫切需要建立这样一个机构。在这个机构,用合理的费用就可以获得教育,所有教派的信徒均无入学资格的限制。这里将安排三类课程,一是构成自由教育的基本课程,二是带有装饰功能的课程,三是属于专业教育的课程。”增加的新课程主要是现代语言学科与新兴自然科学、社会科学。在这种模式下,到1851年,伦敦大学的普通学院达29所,附属医学院近60所,形成高等教育大发展的局面。

——摘编自邓云清《伦敦大学与英国高等教育的近代化》

材料二 1898年在总理衙门筹议的《京师大学堂章程》中非常注重科学课程的设置,正式开办的京师大学堂仅设有仕学院及附设中小学堂,分为“诗”“书”“易”“礼”四堂和《春秋》两堂,科学课程竟一门没开。1900年,京师大学堂毁于八国联军战火,1902年恢复开办。1902年春,大学堂正式进入了“聘请外国教习和学习外国路径由西向东,由欧美向日本的转变”。1908和1909年,原先招聘的日本科学教习合同期满,全部离开大学堂,京师大学堂经过十多年的发展,科学教育体制日臻完备。科学课教师队伍大都由本国教师构成,为大学堂科学教育的稳步推进奠定了师资基础。1912年,随着辛亥革命的胜利,中华民国正式成立,民国政府正式更名京师大学堂为北京大学。

——摘编自吴云鹏《京师大学堂科学教育变革中的文化碰撞》

(1)据材料一并结合所学知识,概括伦敦大学建立的背景及英国近代高等教育发展的特点。

(2)据材料二并结合所学知识,概括京师大学堂前后发展有何变化,并分析中英两国高等教育发展的共同作用。

材料一

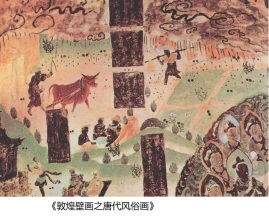

北魏的王室、北周的贵族都对莫高窟的建造起了很大的积极作用。更不必说隋代、初唐、盛唐时,敦煌一带的官府和民众,一起把明丽的时尚融入莫高窟的欢快景象了。连安史之乱以后占领敦煌的吐蕃势力,以及驱逐吐蕃势力的张仪潮军队,本是势不两立的敌人,却也都参与修护莫高窟。五代十国时期的曹氏政权对莫高窟贡献很大,到宋代,先后占领这一带的西夏政权和蒙古政权,也没有对莫高窟造成破坏,这实在是奇迹了。莫高窟到元代开始衰落,主要是由于蒙古军队打通了欧亚商贸路线,丝绸之路的作用减弱,敦煌变得冷清了。

——余秋雨《山河之书·莫高窟》

材料二20世纪40年代,常书鸿、段文杰、欧阳琳、孙儒侧、史苇湘等一批前辈专家,满怀对敦煌艺术的向往来到莫高窟。伴着大漠戈壁,土屋油灯,在这里扎下根来,开创了敦煌石窟保护、临摹和研究的基业。中华人民共和国成立后,又有李其琼、李贞伯、万庚育、李云鹤、关友惠、刘玉权、贺世哲、施萍婷、李永宁、孙修身、樊锦诗等一批专家学者响应祖国号召,从四面八方来到莫高窟。与常书鸿、段文杰等先生一样,他们来到莫高窟后就再也没有离开过。漫漫黄沙,掩不住他们探索敦煌石窟的热情;大泉苦水,冲不走他们保护敦煌石窟的决心。他们克服了常人难以想象的困难,忍受着和家人分居两地,子女无法接受正常教育的痛苦,默默无闻地守护着祖国的文化宝库。即使在“文化大革命”中他们受到极不公正的微博待遇,仍无怨无悔、不离不弃。他们被称为“打不走的莫高窟人”。1978年以后,改革开放为敦煌研究院带来全新气象。进入21世纪,社会发展,经济繁荣,仍有莘莘学子,投身敦煌,淡泊明志,弦歌不辗,将前辈开创的事业发扬光大。长期以来,无论在敦煌研究院内部,还是社会各界都逐渐形成一种共识——在以常书鸿、段文杰、樊锦诗为代表的几代莫高窟人身上积淀和凝结了一种代代相传的可贵的精神。2014年,敦煌研究院樊锦诗院长在"敦煌研究院成立70周年座谈会"上将这种精神明确命名为“莫高精神”。

——敦煌研究院

材料三 我在亚洲文明对话大会上讲过:“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。”敦煌作为中国通向西域的重要门户,古代中国文明同来自古印度、古希腊、古波斯等不同国家和地区的思想、宗教、艺术、文化在这里汇聚交融。中华文明以海纳百川、开放包容的广阔胸襟,不断吸收借鉴域外优秀文明成果,造就了独具特色的敦煌文化和丝路精神。季羡林先生说过:“敦煌文化的灿烂,正是世界各族文化精粹的融合,也是中华文明几千年源远流长不断融会贯通的典范。”

——新华网《习近平:在敦煌研究院座谈时的讲话》

(1)根据材料一,分别指出两类材料的史料类型。简要分析它们在敦煌学研究中的史学价值。

(2)根据材料二,概括“莫高精神”的时代内涵。

(3)根据以上材料并结合所学知识,简析敦煌文化保护研究工作的意义。

材料 木兰形象最早来源于南北朝时期的叙事诗《木兰辞》,该诗讲述了木兰代父从军的故事。以下作品均是以木兰为原型进行的创作。

| 时间 | 作品 | 主要片段 |

| 明代 | 杂剧《雌木兰 替父从军》 | 花家女子木兰因父亲年老而易装从军,参与征讨黑山叛军的战役,最终凭借高超武艺生擒贼首豹子皮,得胜回朝,后辞去官职与王郎成亲。 |

| 1939年 | 电影 《木兰从军》 | 木兰从军所去之地为匈奴所在严寒之地。木兰提出“不许贪赃枉法,不许欺侮百姓,不许临阵脱逃,不许徇私舞弊”等军纪。后来,她识破匈奴诡计,大败匈奴。 |

| 1956年 | 豫剧电影 《花木兰》 | 木兰从军路上,同伴一直抱怨:“为什么倒霉的事,都叫男人来干?女子们在家中坐享清闲。”木兰大声争辩:“刘大哥讲话理太偏,谁说女子不如男。男子打仗到边关,女子纺织在家园……有许多女英雄也把功劳建,为国杀敌代代出英贤,这女子们哪一点不如儿男!” |

| 1998年 | 迪士尼动画片 《花木兰》 | 木兰被发现是女儿身后,被大军遗弃在冰天雪地中,这时的她异常沮丧。宠物木须龙安慰她,她是为了救父亲才到这种地步的,而她回答:“或许我并不是为了爹爹,也许这么做是想证明我自己有本事,这样往后再照镜子,就会看见一个巾帼英雄。” |

——摘编自刘婷《中西方“花木兰”形象的建构》等

请从材料中提出一个论题,结合所学知识,加以论述。(要求论题明确,持论有据,表述清晰)

| A.殷商时代的金文成为传达历史真相、保留历史信息的可靠物证 |

| B.商代金文的艺术风貌充分体现中国书法艺术所具有的特殊审美价值 |

| C.甲骨文是为表达宗教情感写刻,印证了商代神权与王权结合的特点 |

| D.历史真相虽已随岁月飘逝,但古代艺术作品却可穿越时空真实还原 |

| A.御赐冷食满宫楼,鱼龙彩旗四面稠 | B.千门万户曈曈日,总把新桃换日符 |

| C.遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人 | D.华阳洞里秋坛上,今夜清光此处多 |

材料一 美国退还庚子赔款用于派遣中国留学生赴美学习,虽为忧患、徘徊的有志青年提供了一条“出路”,但同时也在提醒着他们民族国家深陷于水深火热之中的耻辱感。一代留美学子既深知吾国的现实窘境,也看到了西方社会的种种弊端。他们对祖国传统文化既有依赖、留恋,又有排斥、纠结;对西方异域文明既有向往、渴望,又有怀疑、犹豫。这种汹涌、强烈的冲突与矛盾更进一步激发了近代中国留美生的救世情怀,为近代中国留美生投身民族文化复兴事业提供了不竭力量。他们在新旧、中西文化冲突交织的时代背景下,将个人抱负与民族复兴的使命紧紧捆绑,对异质文化进行了不断调适的宝贵探索

——黄诗敏《近代中国留美生的文化冲突与调适》

材料二 教育部发布的数据显示,从1978年到2018年底,各类出国留学人员累计达585.71万人,其中153.39万人正在国外进行相关阶段的学习和研究,365.14万人在完成学业后选择回国发展。除了美国、英国、澳大利亚、加拿大、日本等中国传统的主要留学目的地国家外,意大利、爱尔兰、韩国、西班牙、阿根廷等也逐渐成为留学人员追捧的热点。到目前,已有109个国家和地区有中国的留学人员。从改革开放后首批访问学者起程赴美的40年来,现在的留学生视野开阔,不仅了解欧美等西方国家,还了解很多其他国家的情况,心态更加自信、更加客观。

——教育部官网《2018年度我国出国留学人员情况统计》

(1)根据材料一,结合所学知识指出近代留美学子遭遇中西文化冲突困境的背景。

(2)根据材料二,结合所学知识归纳当代中国留学教育的特点并分析形成的原因。