| A.分权制衡的政治原则 | B.城市服务属性的增强 |

| C.城市管理专业化趋势 | D.反对政府过度的干预 |

| A.中国社会的转型 | B.宗藩体系的瓦解 |

| C.海外移民成主流 | D.政治民主化趋势 |

材料一 传统冰雪运动在我国有着悠久历史,每年的皇家冰嬉大典对于清王朝来说更有重要的政治与文化意义。清末民初,传统冰雪运动也开始了近现代转型。很多大学把体育课程纳入教学体系,如燕京大学规定每位学生大一到大三每周都必须选一门体育课,包括滑冰、冰球等冰上运动。在高校蓬勃开展的冰雪运动及其携带的民族主义意识,很快被青年学生带入了更开放的社会公众视野中。1935年1月华北冰上运动会举办,当东北代表队入场时,队旗上白下黑,中绘各省地图,“象征白山黑水,映入观者眼帘,情绪为之起伏。令人有东北沦亡,不知何日收复之感”。

——摘编自《百年冰雪运动变迁映射民族复兴历程》

材料二 新中国建立初期,国家比较侧重竞技体育的发展,竞技体育呈现一枝独秀现象。1984年国务院政策要求“把增强人民体质,提高全民族整体素质”作为根本目标,积极开展群众冰雪活动,冰雪运动政策由单一目标向双目标进行转化。2015年申办冬奥会成功后,不仅对冰雪运动竞技性、群众参与性有了明确的要求,同时还对冰雪产业、冰雪旅游等进行要求,冰雪运动进入多元化发展阶段。

——摘编自《我国冰雪运动发展政策70年演进:历程、特征与趋势》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明清末民初冰雪运动主体(受众)的变化,并说明推动传统冰雪运动向近现代“转型”的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明我国冰雪运动70年政策演进的特点和影响。

| A.历史真相因时代久远而模糊不清 | B.历史研究可以采用不同的理论和视角 |

| C.历史结论需要依据现实加以修正 | D.史料的丰富扩充会影响历史的认知 |

| A.汉唐人口分布格局的南迁趋势 | B.唐宋时期政治中心东移的态势 |

| C.黄河流域生态环境的渐变过程 | D.中华文明摇篮民众认知的趋同 |

材料 社区发展

中文“社区”一词由费孝通、吴文藻等人从“Community”转译过来,是指聚居在一定地域范围内的人们所组成的社会生活共同体。

| 阶段 | 表现 |

| 1950年代到改革开放初期 | 中国实行计划经济体制,社区自治缺乏。 |

| 20世纪80、90年代 | (1)1985年开始,民政部门首次将“社区”概念引入城市管理,开始倡导和推动社区服务工作;1987年社区服务开始在全国推广。 (2)1999年,为向全国社区建设提供典型经验,民政部制定《全国社区建设实验区工作实施方案》,在全国确定了11个城区为首批“社区建设实验区”。 |

| 21世纪以来 | (1)2000年11月《中共中央办公厅国务院办公厅转发民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》颁布,随后社区建设开始在全国推广。 (2)2004年10月《中共中央办公厅转发中组部关于进一步加强和改进街道社区党的建设工作的意见》颁布,社区建设从民政部主导的以社区服务工作为主要内容,上升到基层政权建设的高度。 (3)2010年开始实施的《业主大会和业主委员会指导规则》表明了我国对强化群众自治的肯定,物业管理企业的介入大大推进了我国社会管理体制的创新。 (4)民间自发的实践活动丰富多彩,如大学生的返乡实践活动,城市业主委员会居民自治组织等。 |

| 未来发展展望 | 构建中国特色的社区发展之路:目标是社会进步的过程中关注弱势群体的进步;核心是既强调在过程中必须有当地居民的参与,也强调结果是让居民生活得更好。 |

——据李东泉《中国社区发展历程的回顾与展望》、李嘉靖《城市社区管理模式评析及中国社区管理机制初探》整理

据材料并结合所学知识概括新中国社区发展的趋势,分析其原因。

| A.民族危机进一步加深 | B.清政府沦为洋人朝廷 |

| C.外交近代转型的趋势 | D.专制集权遭到了破坏 |

材料一 中国的粮食储备从石器时代就已开始,《周礼》提出"荒政委积"。汉代中央设立太仓、常平仓,郡、县两级另有常设之仓。隋朝,长孙平在二元储备基础上增设义仓,义仓是委托社司管理属自治,由百姓自发捐粮,为典型的民间储备。唐朝加强了对义仓的干预;由自愿纳粮变为按户等征收,管理也从社司转变为州县。南宋朱熹建立具有互助性质、民间力量主导的社仓,并被后代所继承,正式开启了中央、地方、民间的三元储备制度。明清时期于都城设京仓、通州仓,漕运线上设水次仓,由中央政府直接管理;地方各州县设常平仓;由地方各级官员主导;于乡村设社仓,市镇设义仓,均由民间管理。

——摘编自高瑛、储新元《我国粮食储备体系的历史流变与问题研究综述》

材料二 经济全球化的趋势下,众多贫困人口膳食结构单一,淀粉类食物的热量在能量中占的比例高,营养质量低,主要集中在南亚及东南亚、非洲和拉丁美洲。在世界饥饿重点地区,有35个国家的6000万人面临着粮食紧急状况,其中有16个国家由于自然灾害、内战和冲突,粮食紧急形势更为严重。同时,近年来发展中国家小农业生产者经营规模越来越不稳定,世界粮食的可供应量及稳定性都有所下降。因此,世界和各国政府、特别是广大发展中国家要采取重大措施,以在新世纪实现和确保可持续粮食安全。

——摘编自丁声俊、朱立志《世界粮食安全问题现状》

(1)根据材料一,概括中国古代粮食储备的特点。

(2)根据材料二并结合所学,简析现代世界粮食安全问题出现的原因并提出应对措施。

材料一 下南洋最早可以追溯到两千年前的汉代,一直到明清时期才越走越宽,呈现大规模的迁徙潮。从汉朝到明清时期,每当新老政权交替之时,不堪战乱的百姓与没落的权贵的一部分会移居海外。“闽广人稠地狭,田园不足于耕,望海谋生”,因此凭借着地缘上的毗邻关系,东南亚成为中国移民特别是闽广移民的迁徙地和避难所。有资料记载,鸦片战争之前下南洋经商谋生的华人就已有150万人之多。鸦片战争之后,清政府被迫接受纷至沓来的不平等条约,此时殖民统治下的南洋,正处于加速开发过程中,对劳动力的需求量非常大,因此出现了马来西亚联邦给予移民足够的免费土地等优惠措施以吸引华工的现象。“下南洋”的华人与华侨或工或商,胼手胝足,打下了华人的一片天地。

——摘编自高荣伟《下南洋:历史上持续时间最长的一次人口大迁徙》

材料二 19世纪,欧洲农业在机械化的普及下,农业人口迅速减少,资本主义农场的发展又使得越来越多的雇工丧失生计;工业领域中,伴随着捣毁机器的“卢德运动”、英国宪章运动的接续发生,许多工人逐渐感到失望与厌倦。为了缓和人口激增等矛盾,诸国政府也纷纷废除了限制移民的规章,因此人口外流趋势加强。而同时期的美国,农业上大量国土有待开发,加之工业革命席卷各个产业,大型工厂纷纷建立,使得美国对专业技术人员的需求大大增加。1863年,国会通过了《鼓励移民法》,林肯总统和国务卿等也发声呼吁美国驻欧洲官员宣传美国的高工资,以此吸引欧洲的科研技术领域的专业人士。

——摘编自王喆《19世纪西欧人口赴美移民的历史原因探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳“下南洋”现象的特点,并分析推动“下南洋”现象出现的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪西欧赴美移民的原因,并指出与鸦片战争后华人“下南洋”的不同点。

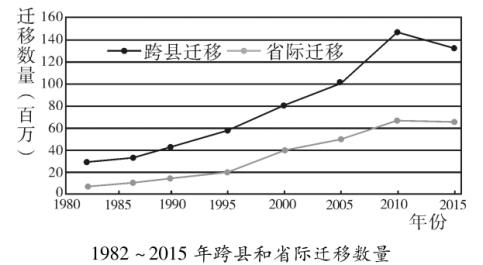

材料一 改革开放以来,我国流动人口从初期的几百万到上千万乃至过亿。2015年全国流动人口高达2.47亿。人口流动多从农村流向城镇,城镇之间的人口.流动也不断增加,如2010年省际流动人口的近20%来自城镇,省内流动人口的近46%来自城镇。80年代,省际流动人口的流入地主要为东北老工业基地和中部地区。90年代后,东部沿海地区对流动人口的吸引力大幅度上升。2000年~2010年期间太原、武汉、西安、郑州、合肥等中西部城市省内流动规模和比重都出现较大幅度增长。80年代流动人口中小学学历占比接近40%。90年代,初中学历占比上升为第一。2010年以来,流动人口中初中、高中和大专及以上学历的占比都有明显上升。

——摘编自王桂新《新中国人口迁移70年:机制、过程与发展》

材料二

(1)根据材料一,归纳改革开放以来人口迁移的特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,选择材料中的任一时间段,概括其迁移趋势并分析原因。