中国历史悠久,史学传统源远流长。中国历史学同哲学社会科学其他学科一样,面临新的时代要求,肩负重大历史责任。

材料一 中国史学在长期的发展中,形成了许多优良传统。司马迁作纪传体通史《史记》,为的是“述往事,思来者”;司马光作编年体通史《资治通鉴》,希望统治者能够“鉴前世之兴衰,考当今之得失,嘉善矜恶,取是舍非”。人们称赞《史记》所述“不虚美,不隐恶,其文直,其事核,故谓之实录”;唐代史学家刘知幾撰写《史通》,专设《直书》一篇,盛赞史学史上那些敢于秉笔直书的史学家。此外,中原地区历代王朝历史的更迭和衔接所产生的政治向心力和历史影响力不断为周边各族所认同,或作为学习的榜样,或自认为炎黄的后裔,以至自称是炎黄以来“治统”和周公、孔子以来“道统”的继承者。

——摘编自瞿林东《中国史学:中华民族共有的精神家园》

材料二 鸦片战争后,一部分较为开明的地主阶级士大夫开始积极倡导经世致用之学,注意研究当代史学,也研究中国边疆和世界各国的史地,从而形成了救亡图存的爱国主义史学思潮。19世纪后期,早期资产阶级改良派通过撰写外国史介绍资本主义国家的政治制度,以史学为斗争工具,宣扬资产阶级进化论观点,批判封建正统史学,资产阶级新史学思潮随之勃然兴起。19世纪末改良主义运动失败以后,资产阶级革命派史学家有意识地利用中外历史宣传民主革命思想,以粉碎资产阶级改良主义的梦想。

——摘编自陈永清《略论中国近代史学思潮的主要特点》

材料三 1951年7月28日,中国史学会成立大会在北京召开。郭沫若在会上以《中国历史学上的新纪元》为题致辞,提出新中国史学发展在六个方面的转变,即由唯心史观转向唯物史观、从个人兴趣出发的历史研究转向从事集体研究、从名山事业的研究态度转向为人民服务的态度、从贵古贱今的偏向转向注重近代史的研究、从大汉族主义转向注重研究各少数民族的历史、从欧美中心主义的思想转向注重研究亚洲历史,对新中国成立后中国马克思主义史学主导地位的确立与发展具有重要影响。

——摘编自张越《新中国史学的初建:郭沫若与中国马克思主义史学主导地位的确立》

(1)根据材料一、归纳中国古代史学所具有的优良传统。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国近代史学发展的新变化及其原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈新中国史学所肩负的时代责任。

查士丁尼一世相关史事摘录

| ① | 作为皇位继承人,他学习了历史、法律、金融、行政、经济和建筑等方面的知识。 |

| ② | 527年继位为皇帝,提拔了大批军事、司法、行政和宗教人才,制定了改革方案和军事征服计划 |

| ③ | 为加强皇权,采取措施遏制大土地贵族选避国家税收。 |

| ④ | 为保护帝国的商业利益,与波斯人争夺红海贸易控制权;从中国引进育蚕丝织技术,帝国的丝织业发展起来。 |

| ⑤ | 发动对西地中海地区的日耳曼蛮族的战争,重新将地中海变为帝国的内海,使帝国领土面积几乎扩大了一倍。 |

| ⑥ | 认识到法律对巩固皇权的重要性,针对当时法律存在的矛盾冲突和使用不方便等问题,组织编纂了《查士丁尼法典》《法学汇编》和《法学阶梯》。 |

| ⑦ | 为重现罗马帝国的光荣,重建君士坦丁堡,圣索菲亚大教堂成为拜占庭建筑风格的代表作。 |

| ⑧ | 统治期间,征收苛捐杂税,使各省陷入长期的贫困。 |

——摘编自[英]查尔斯·欧曼《拜占庭帝国史》和陈志强《拜占庭帝国通史》

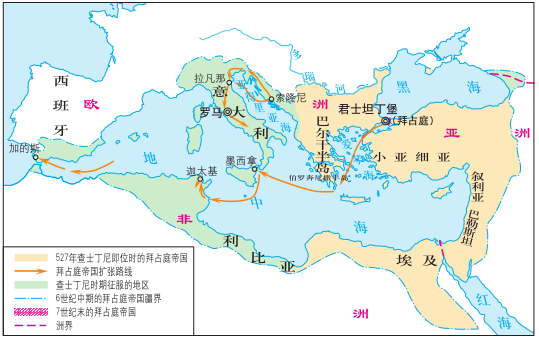

查士丁尼一世统治时期拜占庭帝国疆域扩展示意图

依据材料并结合所学,简要评价查士丁尼一世。(要求:史事归纳合理,评价客观公正;证据运用恰当,表述顺畅规范。)

甲 |  乙 |  丙 |

19世纪,骑马出行还是很受欢迎的出行方式,但养马需要专人打理,马粪也会给道路带来污染。1817年,冯·德莱斯男爵发明了能够保持平衡的“跑步机”(甲)。1867年巴黎世博会上,前轮安装了脚蹬的“米肖自行车”吸引了成千上万人前来参观。这种装着木头轮子的自行车价格昂贵,是富有阶层的娱乐工具。1870年,一种配有钢质辐条的车轮诞生。1885年,英国人约翰·斯塔利发明了罗孚安全自行车(乙)。1888年,充气轮胎的发明提高了骑行的舒适性,自行车逐渐流行起来。不少女性加入骑行行列,她们抛弃沉重的裙装,走出深居简出的生活,“体验到前所未有的自由与自主”(丙)。

20世纪上半叶,自行车大批量生产,进入千家万户,成为普通民众的宠儿。“工人和职员不必住在工厂附近,可以选择享受郊区的环境;农民不必困在乡野,而可以选择体验城市的繁华。”自行车形成完备的生产、销售和维修体系,许多知名的汽车制造商,如法国的标致和德国的欧宝都是靠自行车制造起家。二战后,汽车行业蓬勃发展,远距离高速的舒适体验使汽车取代自行车成为主要交通工具。七十年代后,因石油价格上涨、工业污染以及汽车带来的交通拥堵,一些国家重新倡导自行车交通。近年来,与移动互联技术相结合的共享单车兴起。自行车没有噪音和污染,又能锻炼身体,深受城市精英阶层和健身爱好者的喜爱,成为引领时尚的新潮流。

阅读材料并结合所学,从交通与社会变迁的视角,解读自行车的发展历程。要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料一 人们称赞《史记》所述“不虚美,不隐恶,其文直,其事核,故谓之实录”。唐代史学家刘知几撰写《史通》一书,专设《直书》一篇,盛赞史学史上那些敢于秉笔直书的史学家。但这并非史学家的最终目的。司马迁作纪传体通史《史记》,为的是“述往事,思来者”,司马光作编年体通史《资治通鉴》,目的在于希望统治者能够“鉴前世之兴衰,考当今之得失,嘉善矜恶,取是舍非”。同时我们还应看到,当历代鼎革之际,继起的皇朝都十分重视修纂前朝历史,入主中原的少数民族建立的政权也不例外,以此作为朝政大事。元朝至正三年(1343),即诏令纂修宋、辽、金三史。清朝入关第二年,顺治二年(1645),即下诏修明史。他们把中原地区的先进文化作为学习的榜样,自称是炎黄以来“治统”和孔子以来“道统”的继承者。

——摘编自瞿林东《中国史学:中华民族共有的精神家园》

材料二 中国文化与外民族文化系统的交流中,也传递出独有的“智慧之光”,对人类文明的发展作出了自己的贡献。公元8世纪前后东亚国家对中国文化的大规模移植与受容,将东亚国家与中国在语言文字、思想意识、社会组织、物质文明上连成一气,形成一个在地理上以中国本土为中心,在文化上以中国文化为轴心的文化圈。中国文化不仅惠及近邻东亚文化圈内,而且对包括欧洲在内的其他世界的文化也影响甚巨。

——摘编自张岱年、方克立《中国文化概论》

材料三 鸦片战争以来,中国出现了一批介绍外国史地的著作,如《海国图志》《瀛环志略》等。随着对外部世界了解逐渐增多,外交史和各国史地也成为史学研究重点之一。一方面,清官方也开始关注外交史,《道光朝筹办夷务始末》,以后又有《咸丰朝筹办夷务始末》《同治朝筹办夷务始末》等几部书,就是官方主持修撰的大型中外交涉历史的资料汇编。另一方面,一批出使国外的大臣在以日记形式详细记载外交事务的同时,还对所出使国的地理风貌、人文历史进行考察,留下了丰富记载,如王韬的《法国志略》《普法战事》,薛福成的《续瀛环志略》等。

——摘编自刘俐娜《晚清的史学发展与变革》

(1)依据材料一,归纳中国古代史学发展的优良传统。(2)依据材料二,结合所学,简述8世纪前后中国文化是如何惠及东亚文化圈的?

(3)依据材料三,说明鸦片战争后中国史学研究的新特点,并分析其原因。

5 . 材料一 从1931年日本入侵中国东三省到1939年欧洲战争爆发,一场新的世界大战被那些从不接受上次和约的国家发动起来。1939年9月1日,德国入侵波兰。9月3日,英、法对德宣战。三十年里第二次欧洲战争爆发。等到太平洋战争爆发,美、英对日宣战,德、意对美宣战,其他轴心国的傀儡国家也跟着宣战了,至此一场全球战争形成了。

——摘编自[美]R.R.帕尔默《现代世界史(插图第10版)》

材料二1931年日本侵略满洲以来的侵华战争、1935年意大利侵略埃塞俄比亚的战争以及同年德国撕毁《凡尔赛和约》,开始用武力破坏基于第一次世界大战结果而签订的帝国主义各国瓜分势力范围的协定,使得瓜分世界的第二次世界大战开始进入第一个阶段。而欧洲大战的开始,则使其进入第二个阶段。1941年6月德苏战争爆发,同年12月日美战争爆发,第一次世界大战进入了第三个阶段,成为名副其实的波及全世界的大战。这次大战是四种战争的重叠:第一种是日德意三国对各自附近的弱小国家和民族进行的帝国主义侵略战争;第二种是美英法等对日德意的帝国主义相互之间的战争;第三种是德意对社会主义苏联的侵略战争;第四种是针对日德意三个法西斯国家的全世界反法西斯战争。

——摘编自[日]井上清《日本历史》

(1)根据材料一二,概括两位历史学家对二战研究的异同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对材料中两种认识的理解。

近代以来国际移民的历史大体上可分为四个时期,见下表∶

时期 | 基本情况 |

| 1500-1800年 | 这时期国际移民人数最多的是非洲黑奴,国际移民的明显后果是欧洲人在非洲、亚洲尤其是美洲占据了许多地方。 |

| 1800-1914年 | 据某社会学家统计,1846-1924年间,欧洲移民85%前往阿根廷、澳大利亚、加拿大、新西兰和美国,其中英国是向外移民最多的国家。19世纪中叶黑人奴隶制取消后,取而代之的是中国和印度的契约劳工制。高二历史试卷第8页(共10页)时期基本情况 |

| 1914-1960年 | 第一次世界大战中断了欧洲向外移民的高潮。20世纪30年代,经济危机在全球蔓延,各个大国对外来移民的排挤和歧视减少了国际移民的数量。第二次世界大战爆发,正常的经济移民基本停止,但政治性移民则空前增加。例如,二战后,因战争期间被德、意、日强行迁移的苦役劳工返回祖国,参战士兵和平民被遣返回国;殖民体系瓦解后,许多西方殖民者被迫回国等等。 |

| 1960-2004年 | 人口的跨境移动是全球范围内的人口迁移,全球移民的供应地从欧洲转移到第三世界的发展中国家。欧洲的向外移民在世界移民中所占份额越来越小,亚洲、拉丁美洲和非洲在向外移民中的份额显著增加。从70年代开始.劳工合同迁移的规模逐渐扩大,大批劳工移民到海湾国家,很多移民从亚洲、南美洲迁移到美国和加拿大。到了80年代,东亚新兴工业化国家和地区如韩国、台湾、香港、新加坡等也开始大量吸收外来劳工移民。 |

——摘编自丘立本《国际移民的历史-现状与我国对策研究》

(1)依据上述材料,概括近代以来国际移民的特点。