材料一 近代中国并不是近代化的中国。在近代中国面前摆着两个问题:一、如何摆脱帝国主义的统治和压迫,成为一个独立的国家;二、如何使中国近代化。这两个问题显然是密切相关的。因为落后,所以挨打;因为不断地挨打,所以更落后。这是一个恶性的循环。

——胡绳《马克思主义与改革开放》

材料二 中国民族主义是外部压力之下的应激反应,其动源是外国的侵略,指向却是向内,要消除国内旧政治势力,重新构建国家体系。孙中山在国民党改组以前,没有充分意识到外部侵略势力与内部顽固势力的关联性,表现为单纯的“排满”,导致辛亥革命以失败告终。

——夏卫东《政治符号:辛亥革命与近代国共关系》

材料三 要在十分落后的社会基础上,战胜已经在中国居于统治地位的帝国主义势力,当然不是一件轻而易举的事情。但历史经验证明,只有这样做,才能改变中国所面临的恶性循环的命运。就是说,只有先争取民族的解放和国家的独立,才能谈得到近代化的政治、经济、文化的建设。

——胡绳《关于近代中国与世界的几个问题》

完成下列要求

(1)据材料一,概括近代中国的主要诉求,结合所学知识指出近代中国落后挨打的主要表现。

(2)据材料二并结合所学知识,指出辛亥革命为国家政治民主化作出的贡献,说明判断辛亥革命失败的主要依据是什么?

(3)据材料三并结合所学知识,指出中国改变“恶性循环命运”的标志,列举国家独立初期政治建设的主要成就。

材料 鸦片战争以后,随着西方殖民主义者的侵入,西方文化随之涌入。当这种文化和中国传统文化撞时,就显出中国传统文化的种种弱点和弊端,这迫使传统文化向西方文化学习,开始了中国文化近代化的历程。经过不到一百年时间,到五四新文化运动,中国文化就大体实现了从传统到近代的转变,成为近代型文化。

——摘编自张岱年、方克立《中国文化概论(修订版)》

结合材料与所学中国近代史的相关知识,围绕“中国文化近代化”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

| A.借鉴了西学思想的内涵 | B.传承了传统的文化意识 |

| C.体现了时代变迁的特征 | D.反映了学习方向的改变 |

材料 民主的本质是人民的统治,宪政的本质是对权力进行限制。近代早期,英美等国家通过宪政和民主的联结构建了有秩序的现代政治文明;而后现代化国家却在移植西方政治制度时出现了视野性遮蔽,将社会转型引向歧途。今天,一方面,我们应该认识到宪政和民主的联结是英美实现政治现代化的原因;另一方面,由于在无“文化亲缘性”的国度进行制度移植具有失败的必然性,我们应重斯审视自身传统,建设与宪政民主功能相同的制度。

——摘编自王雪梅《后现代化国家社会转型路径的选择一以宪政和民主联结为视角》

从材料中提炼一个主题,并结合所学的中国近现代史知识予以阐述。(要求:主题明确史论结合,言之有理。)

材料 理解任何历史时期的关键,在于找出决定该时期形态的主要动力。在近代中国,我们看到了几种发挥作用的强大动力。其中有些是明显的,有些则是潜藏的。

首先,自然是政府的政策和制度,它们在很大程度上决定了国家命运的兴衰。

其次,在整个近代中国,反对外来因素的民族或种族抗争,构成了一个清晰的历史主题,它时而浮现到表面,时而转入地下。这种动力经久持续。

第三种动力是在新的天地里寻求求生之道,这个新天地是19世纪中叶以后西方强加到中国头上的。即抛弃旧中国的成分,采纳近代西方的东西。

——摘编自徐中约《中国近代史》

结合中国近代史的相关知识,评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

| A.探寻现代化的道路 | B.挑起东西文化之争 |

| C.批判封建君主专制 | D.推崇全盘西化观点 |

材料 关于中国近代史的开端。

观点一:美国学者解释中国近代史,常常采用费正清的“冲击一反应”模式,即传统中国向近代中国转变,系由于西方潮流的冲击。

观点二:中国学者大都主张鸦片战争为中国近代的开始。

观点三:美国学者孔飞力却极为重视晚清的地方军事化在中国历史上的意义。他认为,自太平天国运动以后,中央政府权力的缩小和名流势力的扩张,这种趋势成为咸丰朝及以后中国政治、经济的主要特征。这标志着传统国家的崩溃,中国不能再按老的模式重建,因而是中国近代史的开端。

——摘编自(美)孔飞力《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》

根据材料及所学中国近代史知识,就中国近代史的开端从材料中任选出一种观点或者自拟观点进行论证。(要求:观点明确,关键史实叙述准确,段落间的逻辑层次明晰。)

| A.传统文化的渐趋衰落 | B.对资本主义民主政治的艰苦探索 |

| C.对挽救危亡、独立富强的不懈追求 | D.中国人性的逐渐解放 |

材料一 蒋廷黻的“现代化叙事”模式并不复杂,他认为,中国在过去或许确实有着自己漫长的历史传统,但是到了近代,中国错过了工业革命,错过了启蒙运动,中国不是近代世见规则的制定者,只是世界一体化过程中的迟到者,因而中国在发展过程中不是要挑战世界已有规则,更不能对这些规则采取非理性冲撞,或鲁莽颛预式的摧毁,而是应该引导国民尽快接受,尽快适应这些规则,尽快让中国和世界一样,和其他民族国家一起发展,共同进步。

——摘编自马勇《中国能现代化吗》

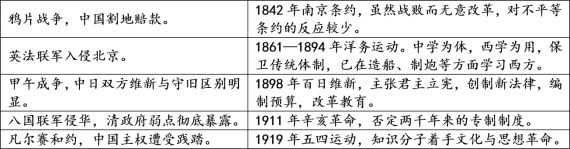

材料二 近代中国的一些重大事件及反应

根据材料,结合所学知识,谈谈你对费正清的“冲击反应”模式假说的理解。(要求:观点正确,史实充分,史论结合,逻辑清晰)

| A.崇洋媚外外交观念遭人唾弃 | B.清朝依然坚持闭关锁国政策 |

| C.中国近代化进程艰难曲折 | D.顽固派和维新派矛盾突出 |