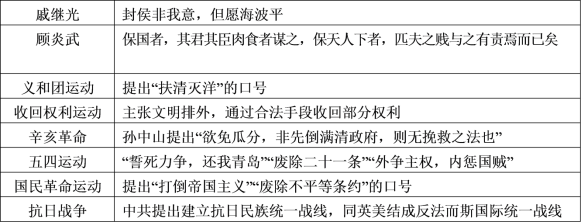

爱国主义是中华民族传统文化的重要成分,是支撑祖国生存和发展的巨大精神支柱。下表是不同时期思想家或政治力量对爱国的认识。

请从材料中提取两条或两条以上信息,围绕所提取的信息,拟定一个论题,并加以论述。(要求:信息完整,论题明确,史论结合,逻辑清晰)

材料一 古代中国人把其政权所能达到的地方称为天下,而不是称为国家。古代中国人所认知的“天下”之下的共同体是王朝,国家观念的核心总是这个或那个具体王朝,忠君即爱国。儒家所提倡的忠、孝伦理上升为国家意识形态,君主由治家而及于治国,用治理家族的方式来管理国家,逐渐成为朝廷和国的代表。

﹣﹣摘编自刘风雪《“民族国家”观念在近代中国的生成》等

(1)根据材料一,归纳中国古代国家观念的特点。

材料二 19世纪末20世纪初,人们开始反省传统天下观,思考什么是国家。在一些报刊上系统介绍西方的国家观念,《清议报》有系列文章介绍西方国家学说。戊戌时期维新志士大力宣传西方的民主思想。在清末的立宪运动中,出现了“国民立宪”的概念,并形成了轰轰烈烈的“国会请愿”活动,“公民”开始展示自己的力量。传统天下观被彻底摒弃,取而代之的是现代民族国家观,由此催生了民族国家意识,国家主权观念凸显,民族主义勃兴。

﹣﹣摘编自张春林《解构与建构:近代天下观向国家观转变历程解析》

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国现代民族国家观形成的原因。

材料三 移家为国,移孝为忠,进而在家国之上,扩展为一种公天下的世界意识,这使中国人的世界观或天下观成为一种本于家国同时又大于家国或高于家国的世界意识,使得中国人的价值观内蕴着一种对人类命运共同体的伦理自觉。

﹣﹣田海平《从家国天下到命运共同体》

(3)根据材料三,指出家国观念的新内涵。综合上述材料,谈谈新时代强调家国情怀的现实意义。

下面是某部关于中国工业化历程的著作目录摘编

第二章国家与市场的变奏:工业化的二元启动

第一节自强远略;国家推动工业化

第二节开埠通商:市场诱导工业化

第三节从甲午到辛亥:工业化动力的转换

第三章从春天步入危机:未能实现的工业起飞

第一节春天到来:中国工业的凯歌高进

第二节春天落幕:流产的工业起飞

第三节战火连绵:战争对工业化路径的塑造

第四章国家意志:中国大规模工业化的展开

第一节鼎革:中国工业的恢复与改造

第二节计划与动员:中国工业化的新起点

第五章波动中前进:中国工业化的曲折探索

第一节“大跃进”超负荷的急行军及其调整

第二节自力更生:封镇状态下的工业化

第三节缺乏计划性:工业化的波动

第六章找回市场:改革开放与中国工业转型

第一节回归比较优势:工业化战略的重构

第二节喧嚣的九十年代:工业转型的深化

依据材料及所学,对中国近现代以来的工业化历程做出阐释。要求:从材料提供的五个篇章中任选其三,围绕各章主题进行论述,观点正确,史论结合,逻辑清晰。

4 . 近代以来,国人经历了由传统家国观念到近代国家观念的艰难转变。阅读下列材料:

材料一 传统的君主统治形式实质上是“家天下”,它将家和国联结成为一个“共同体”,“家长”是独一无二的权威主体。……民众对君主是顺从依附的状态,个人权利弱化隐蔽、国家(君主)权力强化突出。

——刘宗英《传统政治文化视角下地方主义行动逻辑分析》

材料二 王韬(1867年漫游英法等国)对西方政体形式作了研究后,认为中国欲谋富强“惟君民共治,上下相通”。梁启超在湖南时务学堂的学生课卷批语中,明确就君、臣、民三者关系提出新的见解,君、臣都是为人民办事者,君主好比店铺总管,臣相是店铺的掌柜,人民则是股东,国家真正的主人是人民。

——摘编自雷颐《孤寂百年

——中国现代知识分子十二论》

材料三 中国的人只有家族和宗族的团体,没有民族精神,所以虽有四万万人结合成一个中国,实在是一片散沙……如果再不留心提倡民族主义,结合四万万人成一个坚固的民族,中国便有亡国灭种之忧。我们要挽救这种危亡,便要提倡民族主义,用民族精神来救国。

——孙中山1924年《国家建设•民族主义》

材料四 在抗战中迸发出来的是对新型国家的认同。这样的国家不仅是全民族利益的代表者和维护者,还要用新型的国家系统、理念和技术将其成员的热情、忠诚激发出来、组织起来,去为中华民族这一超越地域、等级、党派、性别的群体利益而奋斗,而中华民族的利益不仅包括“保种”、“独立”、领土统一和完整,还包括保持文化和历史的延续性,甚至寄望新型国家在新背景恢复国人曾有的民族地位和国家尊严。

——徐慧清《抗战对中国民众现代国家认同的建构》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出传统家国观念的内容并结合所学分析其形成的原因。材料二中知识阶层又产生了怎样的新国家观念。

(2)据材料三,孙中山认为国人的“国家观念”有什么不足?结合所学知识,分析孙中山是如何阐述民族主义的。

(3)据材料四,分析抗战中新型国家观念得到认同的原因,并说明新型国家观念的内涵。

(4)综合上述材料,从社会转型的视角指出近代中国家国观念演变发展的两条主线及其思想原动力。

近代社会是中国所有社会中最复杂的一个社会,它同时将多个社会意识形态和结构层次复杂地融合在一起。各种社会阶层,在近代中国的历史漩涡里挣扎、探索、融合。社会结构在断裂中重组,再衔接,社会生活天翻地覆,新的生活方式层出不穷,刺激、颠覆着几千年的传统生活惯性。各种社会意识互相交融、博弈,中国人民面临着不断的抉择。中国几千年的静态社会形态,在资本主义的轰鸣机器侵略下,不断地接受着新的改变,禁不住留恋着旧日的辉煌。近代中国的百年历史是激变的历史,是几千年历史老病在百年内积聚、爆发,是经过几千年孕育的痛苦分娩。

——摘编自导读一陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

阅读材料,提炼一个观点并结合所学知识进行阐述。(要求:观点明确,持论有据。)

| A.是对旧体制的一种突破 | B.始终与中苏关系的演变紧密相关 |

| C.影响了中国的经济布局 | D.体现第三次科技革命的核心成果 |

材料一 尽扫专制之流毒,确定共和,普利民生;以达革命之宗旨,完国民之志愿。个人不可太过自由,国家要得完全自由。到了国家能够行动自由,中国便是强盛的国家,要把我们国家的自由恢复起来,就要集合自由成一个很坚固的团体,中国国家自由了,中国民族才真能自由。我们实行民族革命、政治革命的时候,须同时想法子改良社会经济组织。

一《孙中山文集》

材料二 1933年《东方杂志》第30卷第1号封面以“梦想中的未来中国是怎样的”为题,开辟“新年的梦想”专栏,刊出142人的244个“梦想”,据统计,就地域看,上海78人,南京17人,北平12人,杭州8人,广州4人,天津,济南、安庆各2人,徐州、西安……南洋、日本各1人,未详5人,就职业看,编辑,作家39人,大学教授38人、记者12人、教育家9人,艺术家3人,学生3人、律师1人,官吏12人,职员4人、实业家3人,银行家2人,读者自发来稿13人,未详3人。就梦想统计看,“社会主义大同世界”梦,“现代化国家”梦名列前茅,小部分是恶梦。

一(据范岱年《三十年代的中国梦》)

材料三 2012年,中共中央总书记习近平指出,实现中华民族伟大复兴,就是中华民族近代以来最伟大的梦想。到新中国成立100年时,建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家的目标一定能实现,中华民族伟大复兴的梦想一定能实现。”

(1)据材料一,概括孙中山的主要思想观点。

(2)为什么说《东方杂志》进行的“梦想”调查对于了解20世纪30年代初期的中国具有一定的历史价值?“社会主义大同世界”梦和“现代化国家”梦名列前茅,结合当时的时代背景,任选其中一个梦想来概括分析其必然性。

(3)阅读材料三分并结合所学知识,从国际背景方面简要说明20世纪90年代以来实现“中国梦”伟大理想的有利条件,以及中国政府为此所采取的政治、经济措施

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料干支纪年法是中国传统的纪年法之一,它以六十年为一循环周期,从甲子到癸亥,周而复始。

19世纪以来戊戌年中外历史大事简表

| 干支纪年 | 公元年份 | 中国 | 外国 |

| 戊戌 | 1838 | 黄爵滋呈《严塞漏卮以培国本折》道光帝派林则徐为钦差大臣主持禁烟事务 | 摩尔斯首次公开示范电报;英法美等国商人在广州走私鸦片;施莱登提出了细胞学说的主要论点 |

| 1898 | 列强掀起瓜分中国的狂潮;“百日维新”与京师大学堂成立;慈禧发动“戊戌政变” | 英国人亨利·林德菲尔德成为世界上首位因车祸死亡的人;美西战争后,美国夺得西属大片殖民地;居里夫妇发现了化学元素镭 | |

| 1958 | 中朝发表联合声明,中国人民志愿军全部撤出朝鲜;人民英雄纪念碑建成;新疆维吾尔自治区成立;制订喷气与火箭技术十年发展规划纲要;“大跃进”和人民公社化运动;北京电视台正式开播 | 欧洲原子能共同体成立;最后一台蒸汽机车头在荷兰开进博物馆;美国继苏联之后成功地发射了人造卫星“探险者1号”;英美科学家完成核聚变试验;欧洲经济共同体成立 | |

| 2018 | 改革开放以来的第24个“中央一号文件”全面部署实施乡村振兴战略;中共十九届二中全会通过《中共中央关于修改宪法部分内容的建议》;我国自主研制的新一代隐身战斗机歼-20列装空军作战部队;中共十一届三中全会召开40周年 | 第48届世界经济论坛年会在瑞士达沃斯召开;《共产党宣言》发表170周年;韩国平昌冬奥会闭幕式上,《2022相约北京)钟文艺表演向世界发出邀请 |

请从上表中提取相互关联的中外历史信息,围绕“六十年一甲子”自拟论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:写明论题,主题鲜明,中外关联,史论结合,符合逻辑。)

材料 在中国近代经济发展变化的过程中,究竟是内因起主要作用,还是外因起主要作用,学术界争议较大。“冲击——反应”模式认为,中国的变化主要是对西方冲击的反应,西方入侵对中国近代经济发展产生了重大影响。“传统——近代”模式,即现代化模式,认为中国在西方入侵前基本上处于停滞不前的状态,在传统模式里循环;在西方入侵后才开始模仿西方现代化的道路,走向现代化。

“帝国主义”模式把西方帝国主义侵略作为中国近代各种变化的主要动因,把近代以来中国落后的主要原因归之于西方。

很明显,以上三种模式都强调外因的作用;而以美国学者柯文为代表的西方学者则关注中国历史发展的内因。目前学术界重视内因的积极影响,认为近代中国社会经济的发展是内外因素相互结合、共同作用的结果。

根据以上材料并结合所学知识,任意选取材料中有关中国近代经济发展变化原因的种研究视角并加以阐述。(要求:观点明确,史论结合,表述准确。)

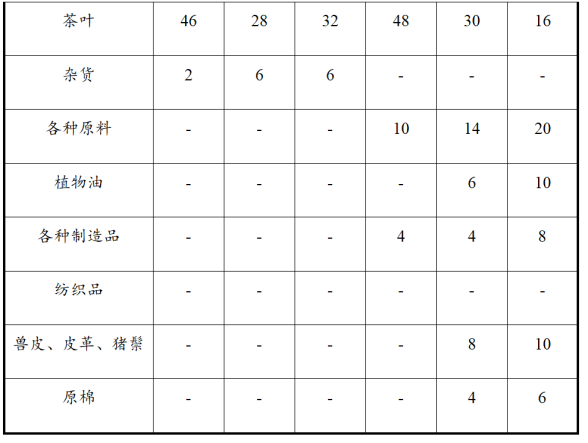

材料 数据图表是历史研究的主要工具之一,也是计量史学的重要组成部分。下表反映的是1850-1900年上海外贸主要出口商品的近似百分比(%)情况:

根据材料并结合所学中国近代史知识,从计量史学研究的角度,对上表材料做出一个简要的分析报告。(要求;报告主题明确,内容具体,说明须史论结合。)