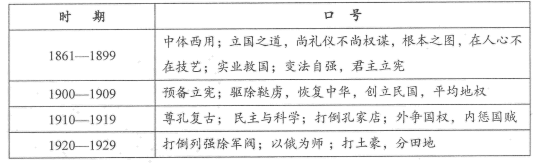

材料 19世纪中期至20世纪早期中国社会出现的主要口号

根据材料并结合所学中国近代史知识,对表中这一时期口号的变化提出自己的看法,并予以说明。(要求:看法具体明确、说明须史论结合)

| A.建立统一战线的重要性 | B.革命的整体考察 |

| C.坚持人民革命的必要性 | D.革命的多元竞争 |

| A.清政府外交主权观念增强 | B.侨民安土重迁观念得到强化 |

| C.主张独立自主的外交 | D.清末“新政”重塑了政府权威 |

材料 近代新式知识分子是“中等社会”最进步的部分。但他们的思想、观念并不是从中国社会里直接孕育出来的,而是在民族危机的刺激下,接受了西方资产阶级革命的理论。因此,他们与他们所代表的社会之间有着某种程度的脱节。……在中国这样特殊的社会环境下,脱节是正常的,但它又必然影响到改造中国社会现实、建立近代生活的实效。

——摘编自陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

根据材料自拟一个论题,结合所学知识,加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

材料 近代中国百年忧患,原因很多,其中之一就是当时的中华文化体系不能提供现成的现代化方案,我们必须从外来文化体系中去寻找。从康有为到孙中山,无数仁人志士也曾向西方文化体系中寻找救国良方,但均未成功;而中国共产党人运用同样是来自西方的马克思主义后,使中国从积贫积弱的困境中摆脱出来,走上独立富强的道路,这就以实践证明了中国文化的前进方向——以马克思主义的理论体系与中国固有文化体系相结合,并不断吸纳全人类一切优秀文明成果和文化精华,使中华文化体系能与时俱进,永葆活力。另一方面,也恰恰说明了中华文化体系有吸收、融合并消化异质文化中合理成分的机制,也是中华文化强大生命力的体现。

——摘编自曾加荣《中国传统文化概要》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)材料一 从秦汉开始,中国逐渐形成天下共同体的观念。在古代,天下乃是一个以自我为中心的世界,反映了儒家天下归仁的道德理想,华夏与蛮夷的界限是模糊的、相对的,所需辨认的乃是是否有文明,是否接受了中原的礼教秩序。因此,这一观念成为普遍适用于华夏、蛮夷在内的全人类的价值。但是晚清以来,在西方的冲击下中国被迫进入以西方为中心的现代国家主权体系之中,中国社会政治危机与道德、信仰危机先后发生,一种新的共同体意识诞生了,这就是以全球竞争为背景的现代民族国家共同体。

——摘编自许纪霖《家国天下——现代中国的个人、国家与世界认同》

材料二 现如今,虽然人类发展已经进入一个全球化的新时代,但是在“人类命运共同体”提出之前,人类仍然没有完全打破资本逻辑为全球化秩序所戴上的陈旧桎梏。……与过去两百年世界范围内的现代化、资本化有所不同,新时代全球化意味着彼此之间突破固有屏障、日益展开密切的全方位交流。尤其在进入21世纪以来,互联网信息技术、人工智能技术、量子通信技术的爆炸式发展,人与人之间的联系愈加紧密,人类的普遍交往呈现出“零距离”“零时空”的态势。

——摘编自邹广文《对人类命运共同体的文化哲学思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国天下共同体观念的特点,并简述晚清以来“新的共同体意识”的内涵。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国提出“人类命运共同体”思想的原因及意义。

材料 在我国,将“祖国”比喻为“母亲”并形成一个固定的人格化的、女性化的隐喻结构是二十世纪二十年代以后的事情。她最早出现于闻一多于1925年3月创作的《七子之歌》。诗中将“祖国”比喻为“母亲”,将割让的殖民地比喻为“子女”,从此,“祖国母亲”的类比在全国的白话文中流行开来,也标志着“祖国母亲”这个概念隐喻的正式形成。经过三四十年代的抗日战争,“祖国母亲”的隐喻得到进一步地使用和引申,其影响也从文学领域扩展至政治社会领域。随着新中国的建立,“祖国母亲”的隐喻得到进一步地强化。今天她已然是我们语汇中的一种“超稳定结构”。

——摘编自潘祥辉《“祖国”与“母亲”是怎样相联的:近代爱国主义话语的源流》

根据材料并结合中国近现代史,解读“祖国母亲”形象。(要求:自拟论题,观点明确,史论结合,多角度论证。)

材料 各国现代化道路千差万别,不存在“标准的”“唯一正确的”现代化模式。西方国家一开始就走上不同发展道路,如英国走和平、改革、渐进的道路,法国走革命、暴力、跳跃的道路,德国的特点是旧统治集团主导国家现代化,美国则是通过民族解放战争摆脱殖民统治的典型。严格地说,标准的西方现代化模式实际上并不存在。那种认为某种模式是标准模式的说法没有根据,把某个国家的现代化道路视为标准的现代化道路经不起检验。每个国家实现现代化都需要在实践中摸索,借鉴其他国家的成功经验,走自己的路。非西方国家的现代化道路更是多种多样,如中国模式、东亚模式、拉美模式等,各国都在用自己的方式建设自己的国家、发展自己的经济。

——摘自钱乘旦《从全球视野看现代化进程》

根据材料并结合所学知识,围绕“全球视野下的现代化道路”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)

| A.天朝惊梦---专制梦醒---自强梦碎---建国梦成---富强梦启航 |

| B.天朝惊梦---自强梦碎---专制梦醒---建国梦成---富强梦启航 |

| C.天朝惊梦---专制梦醒---自强梦碎---富强梦启航---建国梦成 |

| D.天朝惊梦---富强梦启航---专制梦醒---自强梦碎---建国梦成 |

| A.地区经济文化水平与开放程度有别 |

| B.革命运动在各地高涨程度存在差异 |

| C.清政府鼓励留学生的政策发生变化 |

| D.西方列强在中国的势力范围不同 |