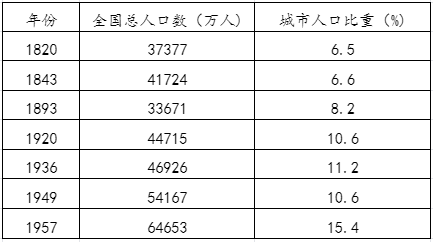

材料一 1820~1957年中国城市人口变化表

——摘编自李蓓蓓、徐峰《中国近代城市化率及分期研究》

材料二 城市化过程中既要保持城市和市民的独立性,又需要与社会其他群体结成联盟,共同抵御来自国家权力的压迫与外部力量的竞争。中世纪的英国王权仍然非常强大,造成了王权与市民阶层、乡村地主以及贵族之间的政治隔阂,并在王权压迫下逐渐促进了市民阶层与乡村地主、贵族之间的政治联盟,最终塑造了英国城市资产阶级、乡村地主、贵族与王权之间的权力制衡格局。在此之后,无论是市民阶级还是新兴的资产阶级都保持了独立的主体地位。…英国贵族在16世纪开始出现衰落趋势,在这种情况下,英国的贵族开始积极经营土地,主动谋求转变农业生产方式。进入到18世纪以后,英国贵族大多亲自参与土地经营,他们通过圈地运动将土地集中,同时积极提高农业技术水平,转变农业经营方式。通过这种农业革命,英国劳动生产率大幅提高,大量剩余劳动力得以释放,土地也得到了有效的集中和整合。…富裕农民和乡绅是乡村变革的真正主カ,最终推动了农村社会的阶层分化,面向现代农业的人群开始占据主流。

——摘编自姬超《西欧近代城市化的路径差异及其对中国的启示

(1)根据材料一并结合所学知识,说明19世纪20年代以来中国城市化的阶段发展趋势及其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代以来推动英国城市化进程的主要因素及其对中国的启示。

材料一 从春秋战国到南宋末年,城市人口由15.9%上升到最高峰的22%,最大的城市规模也由二三十万人不断上升到250万人。人口虽然增加了,但增加率不高;而在同一时期,耕地面积略有增加,单位面积产量也有相当幅度的提升,粮食生产能供养这些非农业人口。江南地区正是当年的农业高产区,加以水道分布理想,运输便捷,到了南宋,这种发展趋势达于顶点。南宋以后,人口快速增加,耕地虽然也扩展了一些,但远远追不上人口之增殖。农民可能供养的非农业人口之比重便随之下降,也因为余粮率之下降,每个大城市必须扩大其采集余粮的地理范围,运粮成本上升,最后终于达到极限。到了19世纪上半叶,城市人口比重已降至6.9%的谷底。19世纪40年代五口通商,从此开始中国与西方各国密切接触,各大商埠相继开辟,城市内的现代工业逐渐兴起。大量的洋米洋面可以从商埠进口,城市人口不再完全仰赖本国农业部门的粮食供应,余粮率所形成的制约减弱。到了19世纪末,城市人口比重已回升到7.7%。

——摘编自赵冈《中国城市发展史论集》

材料二 1955年,国务院公布了市和镇的设置标准:凡常住人口2万人以上的居民点被列为市;2000人以上而同时非农业人口占50%以上的居民点列为镇。中国推动的五年计划以及国家城市发展策略都建基于这些市镇单位。自1955年的设市标准实施后,至1957年,全国城市增至179个,其中71个是新设的。新市大都位于内陆省份,是依赖本地资源并以第一个五年计划中新建工矿企业为依托的新建城市,如包头、克拉玛依、白银、兰州、大同等。在沿海地区,有23个原城市被取消了城市地位。这些发展体现了新政府由沿海转入内陆的新的工业化空间政策,城市发展动力在空间上出现变化。1949到1957年间,城市化高速发展,中国城市化比率亦由10.6%升至15.4%。

——摘编自薛凤旋《中国城市及其文明的演变》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪以前中国城市人口比重的变化趋势并简析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国初期城市发展的意义。

材料一 1820~1957年中国城市人口变化表

| 年份 | 全国总人口数(万人) | 城市人口比重(%) |

| 1820 | 37377 | 6.5 |

| 1843 | 41724 | 6.6 |

| 1893 | 33671 | 8.2 |

| 1920 | 44715 | 10.6 |

| 1936 | 46926 | 11.2 |

| 1949 | 54167 | 10.6 |

| 1957 | 64653 | 15.4 |

——摘编自李蓓蓓徐峰《中国近代城市化率及分期研究》

材料二 在西欧,英国的城市化最为成功也最为彻底,对农业的推动作用也最大。18世纪时,英国城市人口约占人口总数的20%。随着工业革命展开,大批新兴的城市在西北部的偏僻地区拔地而起,英国掀起了城市化浪潮。1851年,英国城市人口首次超过农村人口,占总人口的50.2%,1881年增至70%,1901年则高达80%。

英国城市化和工业化为农村的发展提供动力的同时,农业的市场化、规模化和专业化经营方式得到建立,农村日益融入城市的发展轨道,在客观上为英国持续的城市化提供了坚实基础,从而实现一种相互促进的良性循环。

进入18世纪,英国贵族通过圈地运动将土地集中,实行规模化经营,同时积极提高农业技术水平,改良土壤,构筑防洪和排水工程。英国贵族还大力推动农业经营方式转变,鼓吹农业转型。通过这种农业革命,英国劳动生产率大幅提高,大量剩余劳动力得以释放,土地也得到了有效的集中和整备,这一切都为英国的城市化提供了充分的土壤。

——摘编自姬超《西欧近代城市化的路径差异及其对中国的启示》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪20年代以来中国城市化的发展趋势,并说明其原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明近代中英两国城市化的不同之处,并说明英国近代城市化对中国崛起的启示。

材料一 19世纪60年代后,中国新的城市化趋势出现。“产业上之原因,此为近代都市发达最大之原因,如天津、上海、汉口皆是。此等都市在数十年前,始是无人过问之地,而因工商业关系,遂促成今日之发达,而其他在工商业上不甚重要位置的通道大邑则日渐衰落”。另外广州、重庆、福州、宁波、厦门、烟台、青岛等在前近代时期基本上都只是一些中小规模的城市,也成为新兴的近代工商业城市。与此密切相关,国内还逐步形成了若干主要进行对外贸易的市场区,围绕这些市场区的中心城市,又产生了一批二级城市。

——摘编自章开沅、朱英主编《中国近现代史》

材料二 1949年至1952年三年间,全国市镇人口从5765万增加到7163万,市镇人口占全国总人口的比重从10.6%上升到12.5%.城市职工总数从1952年的1603万增加到1957年底的3101万。这当中包括几百万由城镇个体劳动者转变而来的职工,但仍有至少几百万农业劳动力进入工厂和矿山就业。这些进城农民大多数是国家计划招来的,也有不少农民自发进入市镇谋业被城镇企业接纳。

——摘编自肖冬连著《中国二元社会结构形成的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析19世纪晚期中国城市发展的原因及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期市镇人口增加的原因。

材料一 在我国古代城市形成的过程中,真正起关键作用的是统治阶级的政治、军事需要。据《春秋左传》所载,春秋时筑城原因不外乎以下三种:第一,大小诸侯国的国都是政治中心,都需筑城;第二,各国纷争中需要在战略要地筑城;第三,统治者为达到某种政治目的而在一些地方筑城。……宋代以后,随着商业贸易的繁荣,城市的经济功能才逐渐增强,逐渐出现了纯粹经济功能的工商业市镇。

——摘编自胡如雷《中国封建社会形态研究》

随着农村商品经济水平的提高,在明代中后期,一批乡村市镇脱颖而出,成为手工业和商业中心。广东茂名梅篆墟,地处水陆交驰的交通线上,各地商人来这里坐肆列市。清初叶梦珠记述,松江府朱泾镇标布盛行,富商巨贾操重资而来市者,白银动以数万计。松江府新场镇以盐场新迁而名,赋为两浙之最,是著名盐业市镇。正德年间《姑苏志》载该府市镇达73个之多,以苏州府吴江县盛泽镇为例,东南至新杭市5里,东至王江泾镇6里,北至平望镇15里,西至震泽镇30里,至南浔镇50里。

——摘编自《中国全史》,吉林大学出版社(2011年版)

(1)依据材料一,指出中国古代城市功能的演变趋势。结合所学知识,分析明清城镇化发展的原因。

材料二 大工厂,特别是从蒸汽机开始代替水力发动机的时候起,越来越多地开设在那里。据一个同时代的人说,在1786年,人们仅看到一个烟囱,即阿克赖特纱厂的烟囱矗立在屋上。十五年后,曼彻斯特约有五十个纱厂,大多数都拥有蒸汽机。那些赶忙建筑起来的、太小而不够人口居住的工人棚屋绵延在纱厂的周围,几乎把旧城围绕起来。……设有商店的中心区域已经美化了,那里开辟了宽阔的街道,两边有很高的砖砌的房屋。最后,在城市的最外面东南方,不久也建筑起一些四周围有花园的漂亮别墅,那里住着新的贵族,棉业豪富。

——【法】保尔·芒图著,杨人楩等译《十八世纪产业革命——英国近代大工业初期的概况》

(2)根据材料二并结合所学知识,分析英国近代城市的特点。

材料三 新中国成立后在中国共产党和政府的领导下,经过10余年的艰苦努力,我国的城市公共卫生事业迅速发展,广大人民的健康和卫生状况有了明显的改善,曾经在旧社会给人民带来深重灾难的鼠疫、天花、黑热病、回归热、斑疹伤寒等烈性和急性传染病,在中华人民共和国成立后不长的时间内,就陆续被消灭或基本消灭。有力地保障了人民的健康安全,保障了我国经济建设的顺利进行。

——据当代中国丛书编辑委员会《当代中国的卫生事业》等

(3)据材料三指出建国初期我国的城市管理取得的突出成就,并结合所学知识分析其原因。

材料 1949年--2000年辽宁城市化率与全国比较图

——引自卢守亭《谈辽宁城市化发展历程》

(1)根据材料,概括1949--1978年与全国相比辽宁城市化有哪些特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出新时期辽宁城市化发展的趋势并分析其原因。

材料一 中国的人口调查始于公元前十六世纪的商代,到公元初才留下全国性的户口统计数字。由于户口登记和统计的主要目的是征收纳赋,所以登记和统计的重点只是人口中与征税对象有关的那一部分,其结果是户口统计数,通常不包括全部人口。清康熙五十一年(1712年)以后,虽然户口登记与赋税征收已不再有直接的联系,但由于赋税制度的长期影响和户籍管理体系的不完备,户口数字与实际人口存在差距的状况仍未改变。

——摘编自米红、蒋正华《民国人口统计调查和资料的研究评价》

材料二 1928年南京国民政府迫切需要进行土地和人口调查,以此作为施政依据,并掀起了人口调查的热潮。提出调查目的是“对内是为了振兴国家事业,对外是为了抑制列强的压迫”,而且将调查的质量与官员的官位挂钩,这在以往是从来没有过的。全国性调查一般由内政部统一安排部署,然后通令各级办理,逐级上报。地方性调查除地方政府举办外,还有政府和民间学术团体及学者合作举办的。他们一般采取人口抽样调查,采用直接调查方法,调查样本虽然比较小,但所得结果颇有价值。但此次调查截至1930年底,调查完竣的有十三省,仅调查一部分的有三省,其余省份则依据过去资料估计。

——摘编自任伟伟《南京国民政府社会调查研究(1927—1937)》

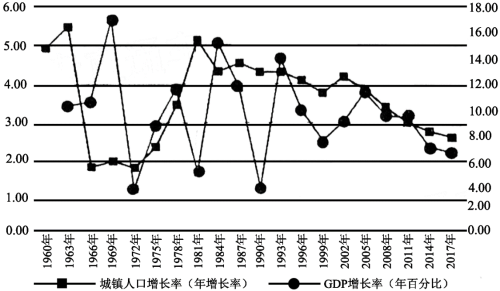

材料三 下图是根据新中国多次人口普查所做的城镇人口和GDP增长率示意图

——摘编自尹德挺《新中国七十年我国人口结构变迁》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出中国古代和近代人口调查的异同,并分析造成这种不同的原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,说明20世纪60年代以来城镇人口的变化趋势及其原因(分两个阶段说明)。

材料 英国西北部大工商业城市的兴起,吸引了大量人口,形成了新的人口中心。1801~1831年,伯明翰、曼彻斯特、利物浦等城市的人口增加了两倍多。1851年,英国城市人口已占全国总人口的52%。年轻人纷纷外出求职,自由择偶组成小家庭的现象剧增,社会生活发生巨变。机械化生产使工人的一部分体力消耗和技能的运用被机器所代替,使工人的劳动失去了独立的性质,成为机器的附庸,同时也使得资本家可以利用女工和童工来排挤成年男工,从而压低工资。使用机器进行生产又成为资本家增加工人劳动强度和延长劳动时间的有力手段,它甚至突破了起码的道德标准和人的生理承受限度。

——摘编自刘宗绪《世界近代史》

材料二 改革开放30多年来,中国城市的外观和格局、城市生活的内涵、城市和乡村之间的关系等,都发生了令人惊奇的迅速改变城市化过程中,许多农民进城务工;进入大学的农民子女毕业后,许多人在城市找到了新的取业;由于农业生产所需劳动力减少,第二、三产业则逐步发展,农村人口也有向乡镇、县市和区域性中心城市转移的趋势。因而,中小城市和区域性中心城市逐步发展起来。当前,北京、上海等城市还有向世界城市发展的趋势。在全国范围内,从北到南还形成了环渤海经济圈、长江三角洲经济圈、珠江三角洲经济圈。这些经济圆实际上也是一个城市群。从历史的角度看,这种城市化对应着中国由农业社会向工业社会和后工业社会的过渡。

——摘编自王鸿生《中国城市发展的四个阶段和问题》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪上半期英国城市社会发生的变化,并简析其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出与近代英国相比改革开放以来中国城市化的特点,并说明其意义。

材料一 明清时期,大运河是当时经济的“生命线”,承担着数百万石的粮食及其它物资的运输重任。明清时期,一大批运河城市发展起来。运河沿岸的城市中均建有府学、州学、县学、文庙、贡院书院、藏书阁。运河城市的人口结构中,商人和手工业者人数占多数。1842年,英军夺取了京杭大运河与长江交汇处的镇江,封锁了清朝的漕运。道光帝被迫与英国签订《南京条约》,漕运恢复。1853年后,太平天国占据南京和安沿江一带十多年,运河漕运被迫中断1855年,黄河改道后,运河山东段逐渐淤废,从此漕粮主要改经海路运输。1872年,轮船招商局在上海成立,正式用轮船承运粮。1904年,漕运总督被撤废。1911年,津浦铁路(天津到南京浦口)全线通车,从此京杭大运河以及浯线城市的地位一落千丈。

材料二 历史名城锡耶纳被为“中世纪城市的化身”,其城市结构形态在中世纪的变化从一个例面反映了这一时期意大利乃至西欧的某些历史现象。其变化如下:5~12世纪,锡耶纳最辉煌的建筑是教堂,大教堂及其前而的广场成为城市的中心。除了大教堂作为宗教中心外,还有分散在城市各处的权贵家族私,这些权贵各据一处,私战不已。从12世纪开始,整个欧洲的商业化和城市化水平不断提高,而锡那纳在13世纪下半叶成为欧洲经济最耀眼的明星。经济的发屐推动锡耶纳平民阶层迅速起并作为一股政治力量,在市政府中担任了非常重要的角色。13世纪末开始修建的锡耶纳市政厅及其塔楼逐渐成为整个城市的中心并占据了全市最高的位置。教会开始被置于市政府的庇护之下,一方面,大教堂成为市政府和市民用来宣扬城市荣耀的手段,另一方面,市政府也充分借助教会的权威以维护自身统治——据朱明《从大教堂到市政斤:中世纪晚期锡耶纳的城市空间转型》

(1)结合所学,评析明清时期大运河的兴衰。

(2)结合所学,从城市结构形态变迁的角度,对历史名城锡耶纳进行解读。

材料一 明初北京城的营建是依据我国古代理想的帝王之都的设计方案。从明朝北京城的规划布局看,紫禁城是北京城的核心,位于城市中央部位前方的重要位置。沿城市南北走向的中轴线上,依次排列着显示皇权威严的外朝皇极、中极、建极三大殿和内廷乾清、交泰、坤宁三大殿,再以六大殿为中心,两侧对称地排列着多组宫殿建筑群。外城是非旗人居住区:同时这里也是城市的经济生活和文化生活区域。外城以行业为特点划分城市区域。正阳门外大街是全市最繁华的集商业、娱乐、餐饮为一体的商业街区;前门大街以东是“商贾匠作之地”,大街以西是“市廛旅店,商贩优伶丛集之所”。前门的南面还依次排列有花市、米市、珠宝市、骡马市等街市。

宣武门外则居住着大批汉族文人仕宦,并在此形成一条琉璃厂文化街区。

材料二 两次鸦片战争以后,北京城市人口的急剧增加,商业、手工业的进一步发展,以及新式工业、新式教育的开办,使北京的传统格局和结构越来越不能适应社会发展的需要,突破旧有城市格局已成为北京城市进一步发展的需要。1905年后京汉铁路、京奉铁路、京张铁路、津浦铁路相继通车,北京成为连接东西南北交通的铁路交通枢纽,大大加强了京师的凝聚力和辐射力,提高了北京首都的中心作用。此外,北京的商业发展形成内外城商业新格局,特别是整个王府井成了寸金之地,从南到北,店铺、商号、洋行一家挨着一家,王府井成为北京最繁华的商业区。北京的文化教育发展逐渐打破内外城界限,使馆区的建立形成近代城市对外交往格局。

——以上材料均据袁熹《试论近代北京的城市结构变化》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清北京城市布局的特点,并分析其形成原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析近代北京城市布局的主要变化及其影响。