材料一:19世纪美国城市化发展十分迅速,人口和经济活动的大量集中给城市发展带来了严峻的环境问题。马萨诸塞州卫生局在其报告中谈到该州河流被严重污染,已经不适合作为家庭用水供应。这份报告所反映的情况,在19世纪美国的大多数城市中都是存在的,水体污染往往是疫病流行的根本原因。为了创造卫生、健康的城市环境,市政官员、专业技术工程师、改革积极分子和普通市民联合起来,为解决城市问题进行了不懈努力。1888年,普罗堆登斯组建了第一座市立的细菌学实验室。5年后,纽约市引进了巴氏消毒法。到1910年,超过1000万的美国城市居民用上了消毒过滤的水,使得纽约、费城、波士顿的死亡率至少下降

除由市政修建统一的下水道工程之外,19世纪80年代,环卫工程师们利用化学或生物的最新成果发明了污水处理方法。这些努力的结果就是城市规划成为城市发展的重要手段。1908年1月,芝加哥市议会通过了城市规划,并授权市长组织一个委员会来研究和推动这一规划。此后,城市规划逐渐得到每一个城市的重视。

除由市政修建统一的下水道工程之外,19世纪80年代,环卫工程师们利用化学或生物的最新成果发明了污水处理方法。这些努力的结果就是城市规划成为城市发展的重要手段。1908年1月,芝加哥市议会通过了城市规划,并授权市长组织一个委员会来研究和推动这一规划。此后,城市规划逐渐得到每一个城市的重视。——摘编自刘敏《19世纪美国城市环境卫生问题和对策》

材料二:中国近代城市承继古代城市而来,其基础设施建设很难适应城市人口的大量增加。欧美教士深感中国城市公共卫生问题严重。传教医生认为“对于引起疾病的神秘因素的恐惧也势必成为基督教进步的障碍”。因此,他们将传教事业与公共卫生工作联系在一起,取得突出成效领域有:预防天花的种牛痘技术的推广;眼病的防治;对鼠疫等流行病的预防宣传和治疗。租界等外国人居住集中的地区,则成为中国公共卫生事业近代化的先行地区。上海租界自成立之初,就逐步完善市政建设,建立公共卫生制度。到20世纪初年,地方自治运动兴起,上海积界有关公共卫生的管理条例都被搬至华界。辛亥革命后,大批海外留学生回国,带来了先进的卫生知识与疾病预防的新思想,1916年成立中华卫生教育会,先后在北京、杭州等15个城市开展卫生运动。从总体上说,在民国年同内多数城市都设立了专门管理公共卫生的卫生局,公共卫生事业都有所发展,但北京、南京和沿海沿江通商口岸较好,内地城市较差。现代医学的提倡者们主张大力促进公共卫生事业的发展,但他们攻击传统中医知识是不科学的和迷信的,使中西医关系紧张。

——摘编自何小莲《论中国公共卫生事业近代化之滥觞》

(1)依据材料一、二并结合所学知识概括近代美国与中国城市环境卫生事业发展的不同,并分析其原因。

(2)依据材料二并结合所学知识分析公共卫生事业的发展对近代中国社会的影响。

| A.高度集中的计划经济体制对经济建设的干预 |

| B.1959-1961年经济困难,城镇居民粮食供应困难 |

| C.新中国成立初期,经济崩溃,生产力水平较低 |

| D.“文化大革命”十年浩劫,阻碍了城市化进程 |

3 . 阅读下列材料,回答问题

材料一清代南京官府构建的水利体系,大致由湖泊、河流、城墙水关和沿江堤圩等构成。城外积蓄大小河流水而成赤山湖和后湖,且都通过秦淮河与长江相连。进城后,秦淮河分为两支,“皆与城外各河脉络贯通,既便客货往来,兼资居民汲饮”,在水患来临时……又是不可或缺的排涝通道。为保障城内居民用水和控制城内外水位,城墙的某些地段建设有进出水关,用闸板控制启闭,依靠它们调配控制出入城水流。此外,南京沿江分布着大量面积不一的圩田,为阻止江潮入侵,保障农业生产和人身财产的安全……后因南京官府缺乏中央拨款、秦淮河淤塞、外湖逐渐被填为圩田、水关失修等原因,至道光年间,南京多次出现内涝……

——选编自徐智《清代南京水患治理研究》

材料二1898年,德国通过《胶澳租借条约》强租青岛,其中在青岛划分华人区和德国人区两片分别进行城市建设:城市水利方面,德国人区给排水网系统采用环状配水方式,灵活调节城市用水量,且下水管道铺设与道路建设同步,防止了重复建设。城市污水处理方面,设置不同的雨水和污水地下管道,分流管理雨水和污水,先将污水汇集于市内的污水处理站,经过简单过滤处理后,用泵直接输送到海中。当时,德国殖民者在青岛沿海建立了座污水处理站,有些污水站至今仍在城市污水处理中发挥作用。华人区则采用雨污水合流制,并处在污水排泄的通道。

——选编自谭文婧《德占时期青岛城市规划研究》

(1)根据材料一,指出清代南京城市水利系统的设计思路,说明其与清代社会特征的联系。

(2)结合材料及所学知识,指出德占时期青岛城市水利建设的特点,比较清代南京及德占时期青岛城市水利建设的区别。

| A.空间地域上分布不均衡 | B.发展进程具有不彻底性 |

| C.移植了西方城市化模式 | D.城市间发展速度不平衡 |

| A.加强官府的严格控制 |

| B.便利居民的交通出行 |

| C.打破市坊的空间界限 |

| D.促进城市的商业活动 |

| 记述 | 出处 |

| 其穿垣出污秽者,杖六十。 | 《唐律》 |

| “穿墙而出秽污之物于街巷者,笞四十,出水者勿论。” | 《大明律》《大清律》 |

| A.加大城市司法监管力度 | B.关注城市市场环境建设 |

| C.重视城市环境卫生管理 | D.正视城市人口素质问题 |

| A.缩小城乡差别 | B.适应社会发展需要 |

| C.发展农村经济 | D.推进城市化的进程 |

材料一 隋唐两朝是史家津津乐道的中国城市发展的黄金时期,雄伟的长安城内外三重城墙,周围八十余里,相当于今天西安城的九倍还多。宫殿、官署都被围在宫城和皇城的高墙之中,坊区排列纵横有序,被南北十四条大街和东西十一条大街分割成棋盘状,市区则被固定在东西两区,有墙隔断,与坊区分开。按规定,坊区是居住区,市区为商业区,一切商业活动都规定在市区进行。

——摘自《中国古代的城市与城墙》

材料二 “江南地区自唐宋时代开始逐渐成为中国的经济中心,明中叶以后,当地传统”市镇的军事及行政机能渐趋退化,商业机能日渐凸现,其规模和数量远超过宋代。至盛清时代,市镇经济呈现出空前繁荣的景象,市镇和农村之间逐渐形成一种生产与贸易的连锁体,构成市镇网络。

——摘编自“《明清江南市镇与农村关系史研究概说》

材料三 1831年,英国爆发霍乱。10年间,伯明翰、曼彻斯特和利物浦等工业城市的平均死亡率从20.69%升到30.8%o.1843年发表的《英国劳动人口环境卫生状况调查报告)》指出,“各种传染病、地方病和其他疾病都是由腐烂的动植物、潮湿与肮脏引起、加重或传播的,与过度拥挤的居住环境也紧密相关”。”因此,英国在1848年后通过《公共卫生法》,公共卫生逐渐成为地方政府的强制性责任。

——摘编自《19世纪英国公共卫生体系建立》和《19世纪英国霍乱防治的经验与启示》

(1)根据材料一,概括隋唐时期长安城的布局状况。结合所学知识分析其原因。

(2)根据材料二,分析明清时期江南市镇的变化。并结合所学知识分析明清城市经济发展的主要因素。

(3)根据材料三及所学知识,分析英国霍乱爆发的社会背景。以及疫病流行给我们有什么启示?

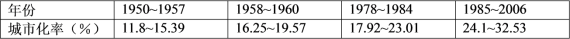

| A.1950~1957年,一五计划优先发展重工业 |

| B.1958~1960年,“大跃进”运动的迅速展开 |

| C.1978~1984年,城市经济体制改革的开展 |

| D.1985~2006年,市场经济体制的逐步建立 |

材料一 宋代城市功能由单一的维护封建统治的堡垒功能,日趋走向多样化,它的社会、商业贸易、文化消费等功能日益显露出来。最明显的就是城市生活由原来只为统治集团、贵族官僚服务开始面向下层,面向一般市民生活需求,史载,“今闾阎之卑,倡优之贼,男子服带犀玉,妇人涂饰,尚多僭侈,未合古制”。城市突破了居民区和商业区的区分,中世纪前期的城市管理制度“坊市制”被十分发达的“厢坊制”所取代,到了南宋中叶,不少城市又演变为“隅巷(坊)制”,坊不再是封闭的居民区,实际上是商业与居住混杂在一起的街区。南方以自然经济区域为范围,以经济发展为驱动力,推动交通、人文方面的发展,形成一个个独具风格和特色的多功能城市,走上了经济型城市的发展道路。正是这场宋代的“城市革命”,推动了封建城市规划的变革,中国城市的发展,开始了多元化的道路。

——摘编自吴刚《中国古代的城市生活》

材料二 11—12世纪,除原来罗马帝国时期的老城市外,西欧各地在城堡、主教堂、大修道院附近地区出现了许多新兴城镇。第一类城市如英国的约克和法国的奥尔良等,它们的产品主要满足地方市场的需要;意大利的佛罗伦萨等是第二类城市的典型,它们主要生产和经营某些专业产品,与国内外市场都有密切的联系;第三类城市如意大利的热那亚等,它们主要从事国际贸易。在西欧城市重新兴起和工商业迅速发展的过程中,市民阶级形成了,并从中进一步分化出手工业者、商人和银行家。商人和银行家作为市民阶级的上层,发展为早期的资产阶级。广大西欧城市开展了争取自治权利的斗争,并制定自己的法律,建立自己的武装,向封建王权和各级封建主发起挑战。一些城市中,如法国的巴黎、英国的牛津和剑桥还建立了大学,成为著名的大学城。到14—15世纪,从西欧封建社会内部发展起来的新兴城市的中等阶级,已经与封建社会制度水火不容,成为欧洲反封建王权的强大革命力量。

——摘编自侯建新《西欧城市的兴起》等

(1)根据材料一,概括宋代“城市革命”的主要表现。根据材料一并结合所学知识简析宋代“城市革命”发生的主要原因。

(2)根据材料一、二,指出西欧城市与宋代城市的不同特点。根据材料一、二并结合所学知识,归纳11世纪前后中国宋代与西欧城市发展的共同历史影响。