材料一 受工业革命影响,英国伦敦人口在1831年达到159.5万人。当时,伦敦虽然形成铁路干线的基本格局,但并没有解决城市严重的交通堵塞问题。不过,铁路建设为后来伦敦地铁的修建积累了经验,准备了人才和技术的条件。市政律师查尔斯·皮尔森提出修建地下铁路的建议,并做了大量游说工作,使修建地铁的法案在1854年获得伦敦市议会的通过。伦敦市政府组织强烈支持地铁工程,并购买了价值200000英镑的都市地铁公司股份。经过四年施工;世界上第一条地铁于1863年在伦敦正式开通。地铁不仅使人们可以在较短的时间内往返于居住地和工作场所之间,而且把大量市中心人口疏散到郊区。1877年,伦敦区域地铁线路延伸至威斯敏斯特,从而推动了贝德福德公园的开发。还有在肯辛顿附近举办过许多展览会,每年大量游客都蜂拥而至,这主要归功于地铁公司发行了只需1便士的往返票。

——摘编自贺鹭《维多利亚时期的伦敦地铁》

材料二 在党中央和国务院的亲切关怀下,北京地铁于1965年开工。作为中国的第一条地铁,北京地铁修建包含着无数创业的艰辛。由铁道兵等组成的施工队伍,仅用了四年零三个月的时间,地铁一期工程就建成通车。受“适应军事上的需要,兼顾城市交通”的建设方针影响,北京地铁建成了一条不符合运营要求的“战备线”。1978年,北京地铁全体职工经过许多不眠之夜的连续奋战,改造和整治设备,为首钢等西郊大厂上万名职工提供了上下班交通工具,为他们每天减少一个多小时的出行时间,而且为贯彻党的十一届三中全会精神,把地铁从战备型向运营生产型过渡起到关键作用。1996年,北京地铁开始实行3分钟间隔运行方法,地铁早、晚高峰的拥挤现象得以缓解。在国务院批复的《北京城市总体规划》中明确提出鼓励和引导中心区人口、产业向新城转移,由地铁等方式组成交通网连接通州、大兴等新城。到2050年,中心区至较远的卫星城可在70分钟左右到达,为把北京建成宜居城市提供便捷、舒适、环保的交通服务。

——摘编自王德兴《北京地铁40年》

(1)根据材料一,概括伦敦地铁修建的原因。

(2)根据材料二,归纳北京地铁修建的特点。

(3)根据材料,简析伦敦地铁与北京地铁建设产生的共同影响。

材料一 宋代城市功能由单一的维护封建统治的堡垒功能,日趋走向多样化,它的社会、商业贸易、文化消费等功能日益显露出来。最明显的就是城市生活由原来只为统治集团、贵族官僚服务开始面向下层,面向一般市民生活需求,史载,“今闾阎之卑,倡优之贼,男子服带犀玉,妇人涂饰,尚多僭侈,未合古制”。城市突破了居民区和商业区的区分,中世纪前期的城市管理制度“坊市制”被十分发达的“厢坊制”所取代,到了南宋中叶,不少城市又演变为“隅巷(坊)制”,坊不再是封闭的居民区,实际上是商业与居住混杂在一起的街区。南方以自然经济区域为范围,以经济发展为驱动力,推动交通、人文方面的发展,形成一个个独具风格和特色的多功能城市,走上了经济型城市的发展道路。正是这场宋代的“城市革命”,推动了封建城市规划的变革,中国城市的发展,开始了多元化的道路。

——摘编自吴刚《中国古代的城市生活》

材料二 11—12世纪,除原来罗马帝国时期的老城市外,西欧各地在城堡、主教堂、大修道院附近地区出现了许多新兴城镇。第一类城市如英国的约克和法国的奥尔良等,它们的产品主要满足地方市场的需要;意大利的佛罗伦萨等是第二类城市的典型,它们主要生产和经营某些专业产品,与国内外市场都有密切的联系;第三类城市如意大利的热那亚等,它们主要从事国际贸易。在西欧城市重新兴起和工商业迅速发展的过程中,市民阶级形成了,并从中进一步分化出手工业者、商人和银行家。商人和银行家作为市民阶级的上层,发展为早期的资产阶级。广大西欧城市开展了争取自治权利的斗争,并制定自己的法律,建立自己的武装,向封建王权和各级封建主发起挑战。一些城市中,如法国的巴黎、英国的牛津和剑桥还建立了大学,成为著名的大学城。到14—15世纪,从西欧封建社会内部发展起来的新兴城市的中等阶级,已经与封建社会制度水火不容,成为欧洲反封建王权的强大革命力量。

——摘编自侯建新《西欧城市的兴起》等

(1)根据材料一,概括宋代“城市革命”的主要表现。根据材料一并结合所学知识简析宋代“城市革命”发生的主要原因。

(2)根据材料一、二,指出西欧城市与宋代城市的不同特点。根据材料一、二并结合所学知识,归纳11世纪前后中国宋代与西欧城市发展的共同历史影响。

材料一

明朝开辟了“T”字形的宫廷广场,名曰天街,外建宫墙,把广场完全封闭起来。东西两翼以及南端凸出的一面各开一门,东为长安左门,西为长安右门,正南为大明门,清初改称大清门。明清时期,长安左门和长安右门前竖立有刻着“官员人等,到此下马”的石碑,有禁军站岗;殿试结束后,黄榜经天安门转出长安左门张挂在临时搭起的龙棚里,叫“金殿传胪”;皇帝登基或册立皇后,在天安门举行“颁诏”仪式。

如图为清代天安门示意图。

材料二 1912年,长安左门和长安右门的门槛被拆除。1913年,长安街正式通行,千步廊被拆除。1915年,广场以南正阳门的瓮城也被拆除,并开辟了东西两侧城墙上的出入口,进一步便利了从外城直达天安门广场的交通。20世纪上半期,在这里出现过数次群众爱国运动。

1959年,天安门广场由原来的11万平方米扩大到40万平方米。如图为1959年改建后的天安门广场简图。

材料三

如题是首批国产的T-54A坦克参加1959年国庆阅兵正经过广场。

(1)请以“天安门广场的变迁”为主题,解读上述材料。要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料四 2019年天安门广场举行了庆祝中华人民共和国成立70周年的群众联欢。联欢群众演唱的歌曲中有以下三首:

| 歌曲名 | 创作年代 | 歌词节录 |

| 《我们走在大路上》 | 1963年 | 我们走在大路上,意气风发斗志昂扬。毛主席领导革命队伍,披荆斩棘奔向前方。向前进!向前进! |

| 《在希望的田野上》 | 1981年 | 我们的家乡在希望的田野上……我们世世代代在这田野上生活,为她富裕为她兴旺。我们的理想在希望的田野上……我们的未来在希望的田野上。 |

| 《不忘初心》 | 2016年(长征胜利80周年) | 万水千山不忘来时路,鲜血浇灌出花开的国度……不忘初心,继续前进,万水千山最美中国道路。 |

(2)这些歌曲反映了新中国不同时期人民的精神风貌。请你从上表中任选一首,对此加以简要说明。

材料一 14~15 世纪的英国,由于生产力相对低下,疾病和瘟疫严重困扰着英国人口发展,致使英国人口呈长周期衰落。18世纪初,英国的人口出生率为32%,1851~1855年平均每年仍达33. 9%。与此同时,新生婴儿的死亡率下降十分明显。1749~1759 年,英国出生在医院的新生儿的死亡率为1/15,1799~1800年下降到1/118。 上述状况导致人口自然增长率提高。18 世纪中期以前,东南部和伦敦因其自身自然经济条件优越而人口发展最快、密度对大、数量最多,18世纪中期以后,作为英国重要产业棉纺和煤炭钢铁工业迅速在英国西北崛起,人口的重心也随之由东南向西北转移。据统计,1696 年,英国农村人口约占总人数的3/4,而到1831年,包括地主、农场主、自耕农和雇工,还不到全国总户数的30%。随着人口的集中,一大批大城市迅速崛起。

——摘编自黄光耀《工业革命时期英国人口发展的特点及对社会经济的影响》

材料二 自1842 年中英《南京条约》签订到1919年五四运动前,英、法、美、日等列强在中国共设立商埠92处,在23个城市开辟了租界和租界地。通商口岸城市仅占城市总数的1.6%,而人口却占城市总人口的28%。外国学者曾估计说:“1853年,上海租界内住有中国人约500名,自1853~1854年间,因小刀会占领上海县城,发生战争,逃难移入租界的人数激增。紧接着太平军来攻,1860年租界人口一跃而达30万人。20 世纪初,浙江农业歉收,“省城骤添数万人”。近代中国,农业过剩人口既不是资本主义生产发展的直接后果,也不可能被工业部门所吸收,这种矛盾发展的直接后果,非但不能解决农业相对过剩人口问题,反而使城市失业问题更加尖锐化。

——摘编自行龙《人口因素与中国的近代化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括工业革命时期英国人口发展的特点,并说明其对社会发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识指出,与英国相比,近代中国人口城市化的显著特征,并分析其形成的原因。

材料一 19世纪60年代后,中国新的城市化趋势出现。“产业上之原因,此为近代都市发达最大之原因,如天津、上海、汉口皆是。此等都市在数十年前,始是无人过问之地,而因工商业关系,遂促成今日之发达,而其他在工商业上不甚重要位置的通道大邑则日渐衰落”。另外广州、重庆、福州、宁波、厦门、烟台、青岛等在前近代时期基本上都只是一些中小规模的城市,也成为新兴的近代工商业城市。与此密切相关,国内还逐步形成了若干主要进行对外贸易的市场区,围绕这些市场区的中心城市,又产生了一批二级城市。

——摘编自章开沅、朱英主编《中国近现代史》

材料二 1949年至1952年三年间,全国市镇人口从5765万增加到7163万,市镇人口占全国总人口的比重从10.6%上升到12.5%.城市职工总数从1952年的1603万增加到1957年底的3101万。这当中包括几百万由城镇个体劳动者转变而来的职工,但仍有至少几百万农业劳动力进入工厂和矿山就业。这些进城农民大多数是国家计划招来的,也有不少农民自发进入市镇谋业被城镇企业接纳。

——摘编自肖冬连著《中国二元社会结构形成的历史考察》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析19世纪晚期中国城市发展的原因及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国成立初期市镇人口增加的原因。

材料一 抗战胜利后,城市住房奇缺,房租不断提高,各种名目的加租不胜枚举。以当时的经济中心上海为例。1937年以前,上海高层建筑的兴建正值高潮,而20世纪30年代末至40年代末,10年竟没一幢10层以上的高层建筑出现,而且这一时期建房的质量比起抗战前明显下降,由于多年失修,解放时不少房屋破损严重。从住房的分配上来看,旧中国也存在严重不均的情况。

——摘编自赵津《中国城市房地产史回溯(三)》

材料二 新中国成立后,政府先后颁布了《公房公产统一管理的决定》和《中华人民共和国土地改革法》。此后,在国家主导下的城市住宅建设便轰轰烈烈地开展起来。1952年,天津“工人新村”动工,一万二千多间宿舍成了工人的新家;同年,上海“曹阳新村”首期工程完工,两万多个工人家庭住进新房。而在1953~1957年,政府投资在新兴工业城市陆续建成了一大批国营企事业职工住宅,这一时期全国新建住宅面积共近9500万平方米,城镇居民的住房问题在一定程度上得到缓解,但人均居住面积与世界其他国家相比仍差距较大。

——摘编自张旭《60年中国住房变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括抗战胜利后旧中国城市住宅建设的特点,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明20世纪50年代新中国进行大规模城市住宅建设的条件及意义。

材料一 北宋熙宁年间,被任命为虔州知州的刘舞利用所学的水利知识,在对城区街道进行规划的基础上,对贛州城进行了多次的考察和实地踏勘,根据贛州城的地形特点(西南高、东北低),对城区排水系统进行划分,以州前大道(今文清路)为分界线,城西北部为寿沟,福沟位于城东南部。此外,赣州福沟寿沟排水千道结合贛州的古城墙、水塘及刘舞独创的水窗形成了一个完整的赣州城特有的防洪网。北宋神宗九年(公元1077年),耗时近十年的州福寿沟排水系统完工。至今,其仍在服务赣州人民。这应归功于九百多年间,各个行政长官对其的重视、维护和管理。

——摘自沈雪婧《贛州福寿沟设计研究》

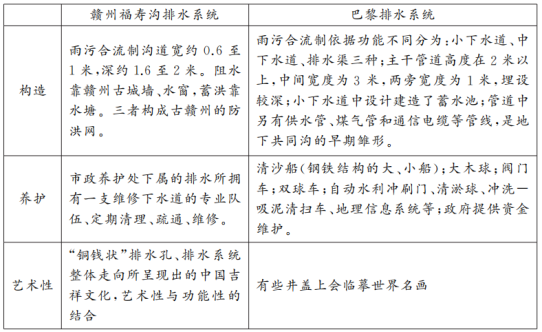

材料二 赣州福寿沟与19世纪中期巴黎排水系统对比表

(1)根据材料一并结合所学知识,分析赣州福寿沟排水系统发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括巴黎排水系统与赣州福寿沟排水系统的不同点,并分析巴黎排水系统形成的原因。

材料一 在城市,人流汹涌:穿着工装裤的马车夫与人力车夫、穿着西装或传统学者长袍的银行家与教授、艺人、工匠、妓女、学生、僧尼、外国商人与传教士男女、饭店侍应生、路边小贩、各式店员、骗子、乞丐、士兵、乡间骚乱涌来的一波波难民,以及大体上每一种职业与时尚的追随者。从20世纪初到30年代,许多公园被建造起来,居民花费不多即可游玩。北京尤其幸运,因为在1912年后,绝大部分旧日的皇家寺庙与园林都变成了公园。公园、饭店乃至澡堂等,都成为用来谋划示威游行、达成政治交易以及举行集会的场所。

——摘编自【美】沙培德著《战争与革命交织的近代中国(1895—1949)》

材料二 十一届三中全会后,取消城市人民公社,恢复为街道办事处与居民委员会。1980年国家颁布实施了有关街居制的4个法规;1982年《中华人民共和国宪法》规定:城市设立居民委员会,“办理本居住地区的公共事务和公益事业,调解民间纠纷,协助维护社会治安,并向人民政府反映群众的意见、要求和提出建议”。1989年通过《中华人民共和国城市居民委员会组织法》规定:居民委员会向居民会议负责并报告工作,居民会议由18周岁以上的居民组成,凡涉及全体居民利益的主要问题,都要经过居民会议讨论决定。

——摘编自陈辉《新中国成立60年来城市基层治理的结构与变迁》

(1)根据材料一,概括近代中国城市社会的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出十一届三中全会后中国城市变革的特点及意义。

材料 政府发起的自强运动,主要集中在沿海和条约口岸;外国人及其企业如银行、贸易公司和工厂也主要分布在这些港口和租借地。同时,失去生计的农民也来到城市寻找工作,越来越多的条约口岸成为中国金融、工业和人口集中之地,如上海、南京、广州、汉口和天津都发展成为相当规模和拥有一定财富的中心城市。

——徐中约著《中国近代史》

据材料,概括中国近代城市兴起的有利因素。

材料一 明初北京城的营建是依据我国古代理想的帝王之都的设计方案。从明朝北京城的规划布局看,紫禁城是北京城的核心,位于城市中央部位前方的重要位置。沿城市南北走向的中轴线上,依次排列着显示皇权威严的外朝皇极、中极、建极三大殿和内廷乾清、交泰、坤宁三大殿,再以六大殿为中心,两侧对称地排列着多组宫殿建筑群。外城是非旗人居住区:同时这里也是城市的经济生活和文化生活区域。外城以行业为特点划分城市区域。正阳门外大街是全市最繁华的集商业、娱乐、餐饮为一体的商业街区;前门大街以东是“商贾匠作之地”,大街以西是“市廛旅店,商贩优伶丛集之所”。前门的南面还依次排列有花市、米市、珠宝市、骡马市等街市。

宣武门外则居住着大批汉族文人仕宦,并在此形成一条琉璃厂文化街区。

材料二 两次鸦片战争以后,北京城市人口的急剧增加,商业、手工业的进一步发展,以及新式工业、新式教育的开办,使北京的传统格局和结构越来越不能适应社会发展的需要,突破旧有城市格局已成为北京城市进一步发展的需要。1905年后京汉铁路、京奉铁路、京张铁路、津浦铁路相继通车,北京成为连接东西南北交通的铁路交通枢纽,大大加强了京师的凝聚力和辐射力,提高了北京首都的中心作用。此外,北京的商业发展形成内外城商业新格局,特别是整个王府井成了寸金之地,从南到北,店铺、商号、洋行一家挨着一家,王府井成为北京最繁华的商业区。北京的文化教育发展逐渐打破内外城界限,使馆区的建立形成近代城市对外交往格局。

——以上材料均据袁熹《试论近代北京的城市结构变化》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清北京城市布局的特点,并分析其形成原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析近代北京城市布局的主要变化及其影响。