材料— 1952年,毛泽东首次出京就到黄河视察,并发出“要把黄河的事情办好”的伟大号召。周恩来对“黄河的事情”亲自挂帅,多次主持会议研究治理黄河的重大问题。根据黄河自身的特点和新中国成立初期经济社会发展的要求,黄河水利委员会在中共中央治黄方针的指导下,提出了“兴利除害,分步治理”的治黄指导思想。从1950年春开始,黄河水利委员会和人民政府组织开展了治理黄河的两个阶段工作,有目的、有步骤地对黄河流域进行从治标到治本的综合治理,遏制了黄河水患。1954年3月,黄河下游春季修堤工程全面开工。河南、山东两省各工段上堤的民工共计五万多人,许多包工队都重新整顿劳动组织,并积极改进工具,推行先进工作法,使工程质量和工作效率都有所提高。1954年黄河顺利地度过了八次大汛,此后黄河水利委员会在此基础上编制了黄河流域规划,开启了全面的治本工作。

——据郭书林、王瑞芳《从治标到治本:新中国成立初期的黄河治理》整理

材料二 中共十一届三中全会以来,黄河治理开发得到进一步加强。邓小平、陈云等非常关心黄河的治理开发以及水资源利用等问题。1979年7月下旬,邓小平到山东视察。他得知青岛缺水,指挥实施“引黄济青”工程。1989年11月,“引黄济青”工程竣工,青岛市用水问题基本得到解决。1984年,全国人大常委会通过《中华人民共和国水污染防治法》,解决环境保护、污染防治等重大环境问题进入了法制化轨道。1988年,第一部《黄河水资源保护规划》编制完成,为黄河水资源保护工作提供有力的科学依据。20世纪末21世纪初,黄河断流以及黄河受纳的污染物量已超出自身水环境的承载能力,水污染加剧、生态环境失衡等问题带来的严重后果日益凸显。为此,相关部门从1999年开始对黄河水量进行统一调度。2000年,黄河小浪底枢纽一期工程开始发挥调蓄作用。至2012年,黄河流域的水质总体恶化趋势初步得到遏制,水资源生态保护和修复工作不断深入,其中重要生态敏感地区生态环境恶化的趋势也得到有效控制,黄河断流也未再出现。

——摘编自陈建波《新中国黄河治理的成就及启示》

(1)据材料一并结合所学知识,概括新中国成立初期治理黄河的特点。(2)据材料二并结合所学知识,指出改革开放后治理黄河的新变化及意义。

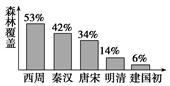

材料一 中国历史上的环境变迁,始于秦汉。从北宋中期开始,中国环境质量整体渐劣;从全国宏观方面而言,环境最先受到严重破坏的是黄河中下游地区;宋代以后特别是明清以来,南方生态环境遭受空前的破坏,环境变化的原因主要为人口快速增长下土地资源的不当利用。为满足剧增人口的生存之需,人们不知疲倦地向自然索取,无限地垦殖耕地,毁坏植被。中国环境的变迁,除自然因素外,根本原因在于“人为”。

——摘编自陈业新《中国历史时期的环境变迁及其原因初探》

材料二

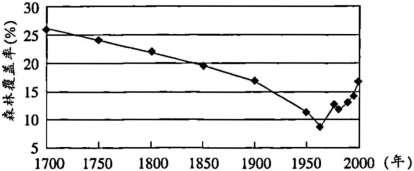

近300年来中国森林覆盖率变化趋势

——摘编自何凡能等《近300年来中国森林的变迁》

材料三 新中国成立之时,全国森林覆盖率仅为8.6%。1949年10月,林垦部(后改为林业部)成立,负责全国林业经营和林政工作,积极组织、动员社会各界力量参与林业工作。1950年,在首届全国林业工作会议上,提出了“普遍护林,重点造林,合理采伐与利用”的基本方针。1956年,中共中央发出“绿化祖国”的伟大号召。“大跃进”运动结束后,发展科学技术,开展木材综合利用、提高木材利用效率成为工作重点。这一时期颁布了一系列法规,禁止烧山及滥伐、滥垦,开展大规模造林,“造林后林权归造林者所有”。至1966年,全国已经成长起来的新造幼林超2亿亩。

——摘编自任铃《1949~1966年我国林业建设的实践探索》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析古代中国环境变迁的特征。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明近300年来中国森林覆盖率的阶段性变化及其成因。

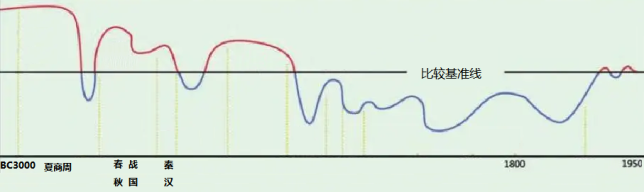

(1)上图的“比较基准线”为中国现代的年平均气温,历史上年平均气温连成的曲线位于基准线上方时,称为“暖期”;位于基准线下方时,称“冷期”。试问公元前3000年至公元1800年间,中国气候的变化经历了几个暖期?

(2)上图所示,秦汉时期虽然处于气候史上的暖期,但与此前相比,气温变化已呈缓慢下降的趋势。随着这一趋势的不断加强,北方游牧区的生态开始恶化,自然灾害连年发生,游牧民族开始南下。试问,这一时期有哪个游牧民族南下?他们的南下产生了哪些影响?

(3)从长时段看,气候变化影响人的活动,而人的生产与生活也影响了气候和环境。试举出近代以来工业文明对气候与环境造成影响的史实。

材料一 1952年,毛泽东首次出京就到黄河视察,并发出“要把黄河的事情办好”的伟大号召。周恩来对黄河的事情“亲自挂帅”,多次主持会议研究治理黄河的重大问题。根据黄河自身的特点和新中国初期经济社会发展的要求,黄河水利委员会在中共中央治黄方针的指导下,提出了“兴利除害,分步治理”的治黄指导思想。从1950年春开始,黄河水利委员会和人民政府组织开展了治理黄河的两个阶段工作,有目的、有步骤地对黄河流域进行从治标到治本的综合治理,遏制了黄河水患。1954年3月,黄河下游春季修堤工程全面开工。河南、山东两省各工段上堤的民工共达五万多人,许多包工队都重新整顿劳动组织,并积极改进工具,推行先进工作法,使工程质量和工作效率都有提高。1954年黄河顺利地渡过了八次大汛,此后治黄委员会在此基础上编制了黄河流域规划,开启了全面的治本工作。

——据郭书林《从治标到治本——新中国成立初期的黄河治理》

材料二 1978年,改革开放拉开序幕,党和国家工作的重点转移到以经济建设为中心的社会主义现代化建设上来。伴随着工业和城镇化发展,工业和城市用水需求急剧增长。黄河治理围绕除害兴利,水利建设进一步提速。以邓小平、陈云、江泽民等为代表的党和国家领导人非常关心黄河的治理开发以及水资源利用等问题,不断推进黄河治理的科学化及制度化。1989年11月,“引黄济青”工程竣工,青岛市用水问题基本得到解决。20世纪80年代,黄河大堤得到重新修缮。从1978年开始,国家陆续开始在黄河干流及主要支流设立水质监测站、加快环境保护、污染防治的立法保护等工作。21世纪初,黄河断流以及黄河受纳的污染物量已超出自身水环境承载能力,水污染加剧、生态环境失衡等问题带来的严重后果日益凸显。为此,黄河流域的治理“从以往以水质监测为主向以监督管理为主转变”“从以往比较注重微观管理向注重流域层面宏观管理转变”。此后,通过调水调沙、生态补水等一系列综合措施,至2012年,黄河流域的水质总体恶化趋势初步得到遏制,水资源生态保护和修复工作不断深入,其中重要生态敏感地区生态环境恶化的趋势也得到有效缓解,黄河断流也未再出现。

——《新中国黄河治理的成就及启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新中国初期治理黄河的特点及其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括改革开放后与新中国初期黄河治理的不同点及背景。

| A.汉唐人口分布格局的南迁趋势 | B.唐宋时期政治中心东移的态势 |

| C.黄河流域生态环境的渐变过程 | D.中华文明摇篮民众认知的趋同 |

| A.正式环境制度供给不足 | B.民间环境保护制度将取而代之 |

| C.融入世界体系风险加大 | D.经济和社会发展需要转变模式 |

| A.体现经济全球化趋势的增强 | B.促使区域经济集团不断走向开放 |

| C.坚持以欧美发达国家为主导 | D.探索合作共赢的全球治理新模式 |

| A.对外开放步伐的不断加快 | B.生态文明建设的重大成就 |

| C.个人价值得到更多的尊重 | D.人们的物质生活日益丰富 |

材料 环境史根本的研究对象是人类社会与自然环境相互作用关系的变迁,或者说它立足于研究人与自然关系的历史,并从这个角度来理解和研究人们的思考、行为的各个方面。但是在人类社会与自然环境相互作用关系变迁这个根本对象之下,从事这个领域研究的学者,他们研究的主题各有侧重,休斯将此宽泛的分为三大类:第一,环境因素对人类历史的影响。这类主题考虑的是环境本身及其对人类的影响;第二,人类行为造成的环境变化,以及这些变化反过来在人类社会变化进程中引起回响并对之产生影响的多种方式;第三,人类的环境思想史,以及人类的各种态度藉以激起影响环境之行为的方式。

——摘编自科研导刊《新兴史学——环境史》

结合世界史知识,对上述观点进行探讨。(说明:可以就其中一个观点或多个观点进行探讨,也可以提出自己的新观点并加以探讨。要求观点明确,史实准确,逻辑清晰。)

①长期大规模农耕活动的影响

②人口的增加导致土地过度开垦

③统治者大肆修建宫室陵苑

④近代以来大规模的工业化建设

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |