材料一 中国古代杰出的政治家和军事家冼太夫人,一生身历三朝,顺应人民的要求和愿望,致力于维护国家统一和民族团结,她和她的子孙们相继为岭南地区持续百年的相对稳定,广东南部地区社会和经济发展,做出了杰出的贡献,她被隋皇朝敕封为“谯国夫人”。

——摘编自《冼太夫人史料文物辑要》

“汝等宜尽赤心向天子。我事三代主,唯用一好心。今赐物具存,此忠孝之报也,愿汝皆思念之。”

——《隋书·谯国夫人传》

材料二 圣女贞德是法国的军事家,天主教圣人,法国人民心中的自由女神,被法国人民视为民族英雄。在英法百年战争(1337—1453年)中她带领法国军队对抗英军的入侵,支持法查理七世加冕,为法国胜利做出了巨大贡献。

——摘编自欧内斯特·拉维斯《法国史》

材料三 何香凝是中国民主革命的先驱,著名的国民党左派,妇女运动的领袖,画坛杰出的美术家。她的作品中充满斗争激情、浩然正气。她对丈夫廖仲恺照顾得无微不至,并在丈夫遇刺后继承其未竞的事业。她十分关爱自己的一双儿女,又支持他们投身共产党领导的革命队伍。何香凝被誉为“世界母性之楷模”。

——摘编自《中国妇女运动历史资料民国政府卷》

(1)阅读材料一和材料二并结合所学知识,概括两位妇女楷模的内涵有何相同之处,并说明不同之处及其产生的原因。

指导语①答题依据:材料一和材料二并结合所学知识。②相同“内涵”注意材料中关于能力与思想的表述。③不同之处,先确定比较项,即干了什么和荣誉被谁认可,从材料中很明显能得出结论;原因要联系各自所处的时代背景回答。 |

(2)阅读材料三并结合所学知识,概括何香凝成为“世界母性之楷模”的时代背景。

指导语①背景注意分角度,联系何香凝所处的时代。②对何香凝的评价反映当时的时代要求,可倒推其所处的时代背景。 |

(3)综合上述材料,请你谈谈新时代女性应该具备哪些品质?

材料一 希腊城邦的诞生不仅为法律开辟了广阔的用武之地,而且也为人们的思想观念提供了一个自由的空间。希腊人崇尚法律的观念、维护法律权威的观念以及“法律面前人人平等”等观念就诞生在这个自由的精神世界之中。

——摘编自《浅谈从古希腊到现代西方法治理念的转变》

材料二 近代以来,西方列强利用不平等条约获取的特权,迫使中国社会被动地转型,中国社会结构出现巨大断裂,社会现实和法律制度脱节。1902年,张之洞以兼办通商大臣身份与各国修订商约,在此期间,英、日、美、葡四国提出在清政府改良司法现状“皆臻完善”后,可以放弃领事裁判权。清政府随后下诏:“参酌各国法律,悉心考订,妥为拟议,务期中外通行,有裨治理”,开启司法改革,以因应形势变化,挽救权力危机。

——改编自张晋藩《中国法律史》

材料三 “法治”的本质不是“治民”,而是“民治”,是人民当家作主治理国家、行使民主权利的形式和保障;应当把法律看成是人民自己创造出来用来规范自己行为、保障自己权益的社会公约,是维护自己合法权利的工具,它具有至上的权威。

——摘编自童光政《二十世纪中国法制文明的演进》

(1)根据材料一,指出古希腊人的治国理念。在这一治国理念下,古希腊建立了怎样的政治体制?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清末司法改革的背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出辛亥革命在“民治”方面的革命成果,并指出新时期我国在“民治”方面的创新举措。

材料一 臣民观念渊源于殷周而形成于秦汉时期,在以后的两千多年时间里不断得到发展完善。臣民观念还和王权至上观念相辅相成,维系着封建时代的社会秩序和政治结构。西汉时期,儒者把臣民观念融入“三纲”之中,形成了封建社会的伦理价值核心体系。随着封建制度的日臻完善,臣民观念也日渐深入到民众的思想和生活实践当中,在宋明时期形成了“君叫臣死,臣不敢不死;父叫子亡,子不敢不亡”的僵化观念。在这样的价值观念的长期制约、熏陶下,人们逐渐丧失了主体人格,心甘情愿成为奴仆,“四方之众,其义莫不愿为臣妾”,以君主为本位的臣民观念深入骨髓,成为中国古代社会民众所普遍奉行的道德准则。

——摘编自郑大华《中国近代思想脉络中的民族主义》

材料二 19世纪下半叶,随着民族危机日益加剧,封建君主政治也走到了尽头。与这一过程相伴随,西方的思想文化也蜂拥而至。从当时的思想文化界来看,先进的有识之士对民主、民权等概念.和问题进行了广泛的讨论,并且运用民主政治的价值标准来批判君主政治,设计理想政治蓝图。他们已经开始从传统的臣民观念中醒转过来,对于公民及权利义务等问题进行了探究和思考。一些学者明确提出了人生而具有“平等之权利”“不受人卑屈之权利”“不从顺人之权利”等观念。这些认识所使用的概念和价值标准与传统的臣民观念截然不同,意味着一种崭新的公民观念已经冲破传统观念的藩篱,开始向人们的意识中渗入。

——摘编自刘泽华《从臣民意识向公民意识的转化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代臣民观念的特点并分析其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明公民意识的内容并简析其对社会主义现代化建设的意义。

材料一 老人将持有地让与家庭成员、亲属,或者非亲属人员,换来食物供给保证和类似养老金或退休金之类的其他利益。在实行敞田制的地区,庄园、村庄的非耕地、休耕地都是敞开的公用地,包括穷人在内的每个共同体成员都可以在公共地放牧牲畜,获取生产生活所需树干、树枝、灌木等燃料,获取建造、修缮房屋的地皮和材料,拾取遗落的羊毛,获取食用和出售的野生植物及其果实,等等。教会以教堂、修道院和建立慈善院来济贫,在国家尚未建立济贫体系的情况下,教士有责任劝说共同体成员照顾穷人。1536年,政府颁布的济贫法令规定教区要为穷人募集捐赠,赋予教区救助穷人的责任。

——摘编自王学增《中世纪英国乡村贫困与社会济助研究》

材料二 改革开放初,中国广大农村分布着2.5亿没有解决温饱问题的极端贫困人口。1986年,国务院成立扶贫开发领导小组,划定重点扶持区域,设立专项扶贫资金,开始实施有组织有计划大规模的国家扶贫行动。有世界银行专家说,“中国的改革开放成为了历史上最大规模的减贫行动,尤其对减少农村地区的绝对贫困人数更是如此”。党的十八大以来,扶贫开发进入脱贫攻坚新阶段。习近平总书记亲自部署、亲自督战,提出要“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”,建立脱贫攻坚的责任体系、政策体系、监督体系、考核体系等。明确到2020年农村贫困人口实现脱贫,解决区域性整体贫困的奋斗目标。

——摘编自杨钟《改革开放推动农村扶贫进程》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中世纪的英国解决贫困问题的社会救助方式。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国扶贫工作的核心举措,分析改革开放以来中国扶贫工作取得突出成就的原因。

材料一 18世纪以来,在没有建立民主机制的情况下,法国的思想解放运动早早到来了。法国人民在几乎没有任何政治事务经验的情况下过早地卷入了政治进程,而舆论领导权单独落在了哲学家手中,这必然使得法国无法走一争‘机制建设引领身份解放”的民主发展道路,而是以革命方式实现身份解放的一步到位。1789年大革命以后,法国的底层阶级从此进入了政治舞台,“人人平等”不仅在观念层面已经牢不可破:事实层面,即使是底层法国人也早早拥有了最起码是形式上的投票权,以及通往国家公职的机会。从1789年到1958年,法国一直未能形成稳定且有权威的宪政机制,更未能很好地解决核心政治职位的竞争机制问题,法国前后出台过17部宪法,这说明法国人民一直在为寻找合适的宪政体制以落实大革命身份解放的成果而努力。

——摘编自汪仲启《民主发展的逻辑:身份解放与机制建设》

材料二 当代中国的民主发展,面临“身份解放”和“机躺建设”的双重任务,二者几乎同时开启。经过新民主主义革命,中国人身份解放的历史任务基本完成。在新民主主义革命过程中,农民阶级开始真正享有了选举权。新中国的成立,在事实上废除了帝国主义和官僚资本主义的特权,实现了民族独立。《共同纲领》明确规定国家政权属于人民,国家最高权力机关经选举产生,人民一律平等。1954年召开的全国人民代表大会,标志着人民代表大会制度的确立,人民当家作主的地位得以进一步保障。在新国家中,公共职位几乎全由平民出身者所占据,且不再固属于任何特权阶层。

——摘编自汪仲启《民主发展的逻辑:身份解放与机制建设》

(1)根据材料一,概括法国身份解放的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国初期身份解放取得成功的原因,并指出国家为实现身份解放所采取的主要举措。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对身份解放的认识。

材料一 我们的(政府形式)之所以称为民主制,是因为权力不掌握在少数人手中。解决私人争执的时候,每个人在法律上都是平等的;让一个人优于他人担任公职,所考虑的不是某一个特殊阶级的成员,而是他们所具有的真正才能。

——伯利克里“在阵亡将士葬礼上的演说”

材料二 17~19世纪,随着资本主义的发展和资产阶级力量的壮大,封建主义的基础受到猛烈冲击,封建专制制度在资产阶级革命和改革中动摇。欧美的主要国家英国、美国、法国和德国等国经过艰苦的斗争,先后建立起资产阶级代议制……尽管各国资产阶级代议制产生的时间不同,每个国家又会由于国情差异所呈现的特点各异,但核心思想是一致的。

材料三 第二条中华民国之主权属于国民全体。

第四条中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。

第五条中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。

第六条人民得享有左列各项之自由权。

第二十九条临时大总统、副总统,由参议院选举之……

第四十五条国务员于临时大总统提出法律案公布法律及发布命令时须副署之。

第五十一条法官独立审判,不受上级官厅之干涉。

——节选自《中华民国临时约法》

材料四 孙中山是中国近代政治文明——共和制的重要催生人。他的学说是“内审中国之情势,外察世界之潮流,兼收众长,益以创新”。

——《中华文明史》第4卷

(1)根据材料一并结合所学知识,概括雅典民主政治的特点。

(2)据材料二,概括指出西方确立代议制民主的主要原因。

(3)根材料三指出《中华民国临时约法》体现的原则,结合所学简要评价《临时约法》。

(4)根据材料三、四,说明孙中山在政治文明方面“外察世界之潮流,兼收众长”的主要表现。综合上述材料,你获得哪些重要认识?

材料一 有学者认为,公元前4世纪中叶的秦国在政治上出现了“革命”性变化。该变化的影响在东亚史上占有重要地位,足可以与古希腊城邦政治的出现相比拟。中国与古希腊一样,贵族社会危机终于导致贵族制度的“民主化”。农民上升为“武士”,摆脱贵族大家族控制,取得了爵位,亦即将贵族的旧等级移置于中央集权国家的新环境之中。

(1)依据材料,指出“革命”的含义;并结合所学说明中国与古希腊变化的相似之处。

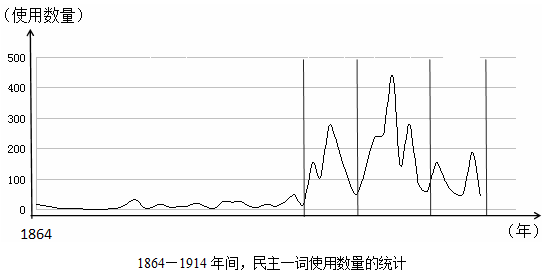

材料二 民主一词古已有之。在先秦文献中的含义是“民之主”,即最高统治者。Democracy一词传入中国后,被译为“民主”。民主在近代具有多种含义。据统计,1864年至1914年间,民主的各种含义和使用数量如下:

| 含义 时段 | 人民统治 | 与专制君主制相反的制度 | 民选领袖 | 君主 |

| 1864——1894 | 12 | 323 | 7 | 5 |

| 1895——1900 | 149 | 640 | 102 | 7 |

| 1901——1908 | 391 | 1210 | 39 | 0 |

| 1909——1914 | 76 | 490 | 16 | 0 |

(2)阅读材料二,以中国近代民主观念的发展变化为视角,结合所学,对材料蕴含的历史信息进行解读。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

材料三 近代西方历史中,政治的合理性往往与人民一词相联系。主持审判查理一世的大法官以英王违反与人民的契约为名,判处国王死刑。北美大陆会议代表们认为“滥用职权和强取豪夺的行为表明政府企图把人民置于专制暴政之下”,遂决定与英国决裂。法国大革命期间,“组成国民议会之法国人民的代表认为,无视、遗忘或蔑视人权是公众不幸和政府腐败的唯一原因”,因此需要制定《人权宣言》。

(3)结合所学,分别指出“人民”一词在上述各国代表的主要群体;并概述“政治的合理性往往与人民一词相联系”的原因。

材料一 1215年,封建贵族的骑士军队占领了伦敦,挟持了英国国王约翰。在强大压力下,约翰于6月15日签署《大宪章》。其中一条承认国王只是贵族“同等中的第一个”,没有更多的权力。大宪章中最为重要的条文是第六十一条,即所谓“安全法”。根据该条的规定,由25名贵族组成的委员会有权随时召开会议,具有否决国王命令的权力。……从某种意义上来说,这种对权力的制约是史无前例的。“任何自由人,如未经其同级贵族之依法裁判,或经过法判,皆不得被逮捕,监禁,没收财产,剥夺法律保护权,流放,或加以任何其他损害

——《历史的细节》,上海三联书店2013年出版

材料二 根据1953年《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的规定,“具有选举权的选民占18岁以上公民总数的97.18%”,但当时中国国民文化水平还比较低,选举投票、举手等多种表决形式还只能是“形式主义”的,长时期内没有实现城乡同比例选举。1979年选举法规定直接选举扩大到县一级,在投票方法上一律采用无记名投制;1999年对人大选举法进行修改,规定全国人大代表选举中,农村和城市所代表的人口比例数由过去的8:1修改为4:1;2010年3月,人大选举法正式确定了城乡同比例选举。

——摘编自陈晓丹《代议制视角下人民代表大会制度的原则解析》

(1)根据材料一概括《大宪章》限制王权的办法。有人认为《权利法案》是《大宪章》的继承与发展,请根据材料一并结合所学知识加以说明。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国选举制度的特点并分析其原因。

材料一 秦朝建立了从上至下的比较系统的监察机构,并将这个机构完全置于皇帝的直接掌控之下。秦朝中央监察机构称为御史大夫寺,其最高首脑是御史大夫。御史大夫位居三公之尊,是副丞相,主要职责就是统率监察官员……。御史大夫之下设副职御史丞、御史中丞各一人,统率众多的御史。御史一部分在中央负责日常监察工作,另一部分常驻地方郡一级机构,负责对郡县两级官员的监察,又称监御史、监察史,或简称郡监。……这样,中央和地方官员,莫不在监察机构的监控之下。秦朝建立了独立于行政系统之外的垂直的监察系统,这个系统直接向皇帝负责。

——单卫华、赖红卫、张相军《中国廉政文化史》

材料二 宋初统治者认识到官员的俸禄与其廉洁的关系,实行了一项精简官员编制、合并州县、提高官吏待遇的政策。州县官员编制精简后,每位州县官加俸五千钱,之后又不断增加各种额外的津贴。与其他朝代相比,宋朝给予官员的俸禄待遇是最为优厚的。宋代的这种高薪制,对于官员的廉政有正面的保障作用。

——《宋史》

材料三 朱元璋坚持“吾治乱世,刑不得不重”的观点,立下了“杀尽贪官”的决心,制定峻法,惩治贪官。《大诰》就是其重典治贪的具体表现。《大诰》中普列各式酷刑,如断手、斩趾、阉割、枭首、凌迟等三十多种。朱元璋还创造“剥皮实草”之刑,凡贪污六十两银子以上者“枭首示众,仍剥皮实草”。朱元璋还建立了厂卫制度,锦衣卫直接绕过国家正常的司法机构进行缉捕、拷问,其主要惩治对象是不法官吏。

——单卫华、赖红卫、张相军《中国廉政文化史》

请回答:

(1)根据材料一概括秦朝的监察制度的主要特点,并根据所学知识指出秦朝在中央和地方建立的监察制度。

(2)根据材料二和材料三分别概括宋初和明初廉政措施的特点,并分析历代封建王朝重视监察制度建设的原因。

(3)结合所学知识评价中国古代的监察制度。

材料一:先秦时期的“人”与“民”是两个对立的阶级。甲骨文的“7”(人)像人垂手侧面站立形,表示一个懂得鞠躬、谦逊,有修养的人;甲骨文的“呷”(民),像被用一刃刺瞎眼睛(或低眉顺目)的人,“盲其一目以为奴征”(或在人面前恭顺),即“民”为奴隶,被认为是蒙昧无知、不曾开化,没有道德可言的群氓。

周秦以来“民”渐渐演变成了一个与“君主、群臣百官”相对应的字。“民”因其无知,就需要政府进行调教、驯服,教化。古代将管辖一方的官员称为放牧者,“民”就如同牛羊是官员们的放牧对象。

19世纪末20世纪初,西方“人民主权”理论,对中国产生较大影响。“人民”已经不再是懵懂、糊涂、任人支配的代名词,而是拥有权力、发表意见、参与政务的新主体。孙中山认为“专制国以君主为主体,人民皆其奴隶,共和国以人民为主体…国中之百官,上而总统,下而巡差,皆人民之公仆也。

——摘编自万齐洲、冯天瑜《“人民”词义的变迁》

材料二:希腊城邦(polis)是政治(politics)的词根,公民(politest)形成于城邦的政治生活中,即“属于城邦的人”,不包括妇女、侨民及奴隶,“凡有权参加议事和审判职能的人,我们就可以说他是那一城邦的公民”。人是城邦权利的主体,城邦属于全体公民所有。古希腊、罗马最初都是只有贵族才有公民权,平民经过斗争,公民范围扩大,不再局限于出生而可由授予获得(卡拉卡拉敕令)。

文艺复兴、宗教改革激发了欧洲城市市民平等意识的觉醒,市民逐渐演变为近代西方的公民。近代西方公民的选举权、参政权也是随着社会的发展,逐渐扩展其范围的。

——摘编自《西方“公民”概念演变的历史考察》《论述西方当代的选举制度》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述中国先秦至晚清时期“人民”的含义的变化和西方自古以来公民政治发展变化的趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析中国“人、民”的含义变化及西方公民政治发展的原因。