一座13人的合葬墓中,居中者为仰身直肢葬,其余的人骨皆围绕居中者的四周而葬,葬式皆不一样,有的侧身葬,有的屈肢葬……一座5人合葬墓,墓主人为男性,仰身葬于独木棺内,棺外殉葬者有四人,仅存头颅骨。

——柳湾墓地考古资料

依据以上材料,可以看出当时社会的哪些信息?

国际学术界曾依据两河流域文明和古埃及文明的特征,概括出文字、冶金术和城市为文明社会的标准,称之为“文明三要素”。如果依据这样的标准,中华文明只有3300年的历史。

通过对世界其他原生文明的研究可知,世界几大原生文明并非都符合这“三要素”,如中美洲的玛雅文明没有冶金术,南美洲的印加文明未使用文字,印度河流域的哈拉帕文明印章上的图案也未被认可为文字。随着世界各地考古发现和研究取得的进展,国际学术界普遍认为,世界各地可以有符合自己古代社会发展特色的文明形成标准。

我国学术界有马克思主义的指导,有历史文献和古史传说为参考,更重要的是,百年考古获得的极为丰富的考古材料,揭示出中华文明有深厚的历史和文化积淀,有独特的发展道路,我国学术界理应提出相应的文明标准。根据恩格斯关于“国家是文明社会的概括”的观点,中华文明探源研究提出进入文明社会标准:一是生产发展,人口增加,出现城市;二是社会分工,阶层分化,出现阶级;三是出现王权和国家。

——王巍《中华文明探源研究主要成果及启示》

(1)阅读材料,分析“文明三要素”为什么不能作为文明社会的普遍性的标准?

(2)从中华文明探源研究提出的三个进入文明社会的标准中,任选其二,结合所学进行论述。

材料一 以环太湖地区为分布中心的良渚文化,影响波及淮河流域地区、华南地区。良渚文化的代表包括有着高水平的制玉工艺、精美的磨光黑皮陶、通体磨光石器、精致漆木器。良渚文化遗址中虽并未发现黍、粟等旱作农业品种遗存,但发现了大量的炭化米(谷)、颖壳和小穗等不同的稻谷存在形态,其中以炭化米数量为多。稻米是良渚社会居民的食物主要来源。良渚文化中的墓葬,可分为两类。一类,如马桥文化中见到的那些小墓,其中有的无随葬品,有的仅随葬一些日常用品;另一类,如张陵山墓葬,往往不与“小墓”为伍,而葬于人工堆筑土台上,常使用棺、椁,以玉钺、琮、璧这类重器随葬。良渚社会在社会组织、意识形态和经济基础等方面已经具备文明社会特征。

——摘编自郑云飞《良渚文化时期的社会生业形态与稻作农业》等

材料二 从20世纪70年代至80年代末,陆续发现了以玉器为主要随葬品的良渚文化大墓,琮、壁等玉礼器以及墓葬等级的差异反映了当时社会的发达程度。2007年发现良渚古城,2015年确认水利系统,这些都将良渚文化推到了国家文明的高度,2019年良渚古城遗址被列为世界遗产。如果没有对良渚80多年的考古发掘与研究工作,无论如何也想象不到,中国在距今5000年的新石器时代已经存在如此成熟发达的文明社会。通过再现良诸文明的历史,可以发现它对其他新石器时代文化乃至后世中华文明,均产生了礼制、艺术、文化等各方面的影响,这一过程同时见证了中华文明多元一体的演进历程。

——摘编自刘斌《良渚与中国百年考古——被低估的中国新石器时代》

(1)根据材料一,概括良渚文化的特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析80多年的良渚考古发掘与研究工作的历史意义。

材料 中华文明是人类最古老的的文明之一……北京东胡林遗址出土了距今10000年前后栽培的粟和黍。此外,浙江上山、湖南玉蜂岩也出土了距今10000年左右栽培的稻。这表明当时农业生产力提高,人们过着定居生活。距今约5300年前的辽宁牛河梁遗址,出土了祭坛、积石壕、神庙、玉器等:安徽含山凌家滩遗址、良绪遗址和陶寺遗址都发现了大型都邑、宫殿和权贵阶层的大墓,这表明当时社会分层和分化加剧。约4000年前,二里头遗址一系列重要的考古发现,表明中国由古国文明向王国文明过渡。这一时期,长江中下游等区域由于洪涝和地下水位的上升等环境变化,农业遭受严重打击,文化和社会转向衰落,本区域的文明进程出现挫折,转而纳入以中原地区王朝为中心的文明一体化进程。约3000年前,西周王朝封邦建国,加强了对王微地区之外广大区域的控制,中原王朝统治得以巩固。

——摘编自王巍《中华文明奠基》

(1)根据材料并结合所学知识,概括原始社会时期中华文明的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析推动奴隶社会中华文明继续发展的因素。

材料 1993年,在龙虬庄遗址发掘过程中,考古人员从遗址原生态小河边,集到一片泥质黑陶盆沿口残片,经碳十四测定,该陶片距今约4000年左右,是“在中国首次发现,仅此一块”的“国宝级陶片”,其陶文拓片已收入《中国上古书法史》。

1996年,香港中文大学教授饶宗颐在《东南文化》杂志上率先发表题《谈高邮龙虬庄陶片的刻画图文》一文称,此片符号分为两组,其中一组四字,第一字未明,第二字为“年”字,第三字可释“朱”字,第四可释“尤”字, “朱尤”即“祝尤”;另一组绘有四只动物,似怪兽虫鱼之类。并指出,该陶片可视为“古代祝尤巫术之写照”,亦可“看作揭示图文并茂的古代记录之一例,足见它的重要性”。

1998年,西北大学古文字学家周晓陆在《东南文化》杂志上以题为《生命的颂歌——关于释读龙虬陶文的一封信》称“龙虬庄陶文极其重要”,“关系到文化起源”,是中国“草书之一”、“最初的汉字艺术品之一 ”。

2004年,全国众多媒体纷纷刊载、转载新闻记者采访南京博物院考古研究所副所长庄天明时报道,称“从江苏省高邮市龙虬庄出土的陶文,比甲骨文年代久远上千年,该陶文很有可能是甲骨文的起源”。

龙虬庄陶片文字拓本

(1)根据材料,简要说明龙虬庄遗址黑陶盆残片考古发现的史料价值。

(2)时至今日,社会各界对龙虬庄陶片刻画符号及其含义,仍未作出明晰而统一的定论。如果继续研究,你认为应从哪些方面入手?

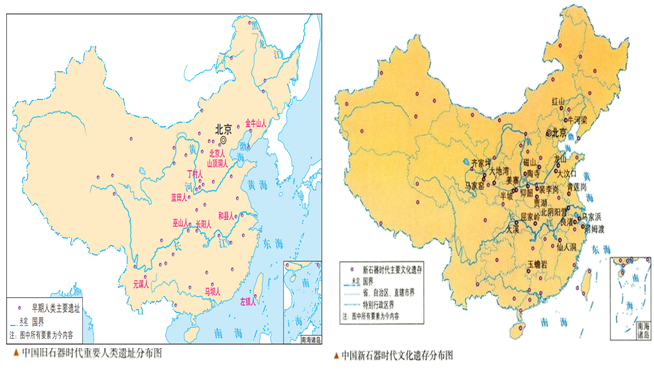

材料一 中国旧石器时代重要人类遗址统计表

遗址名称 | 距今年代 | 发现地点 | 所属流域 |

元谋人 | 约170万年 | 云南元谋 | 长江 |

蓝田人 | 约115—70万年 | 陕西蓝田 | 黄河 |

北京人 | 约70—20万年 | 北京周口店 | 海河 |

金牛山人 | 约28万年 | 辽宁营口 | 辽河 |

长阳人 | 约19万年 | 湖北长阳 | 长江 |

和县人 | 约19—15万年 | 安徽和县 | 长江 |

马坝人 | 约13万年 | 广东韶关 | 珠江 |

丁村人 | 约10—5万年 | 山西襄汾 | 黄河 |

左镇人 | 约3—2万年 | 台湾台南 | — |

山顶洞人 | 约3.4—1.6万年 | 北京周口店 | 海河 |

材料二 中国新石器时代遗址的分布是有一定规律的……新石器早中期多分布在太行山和豫西山地与华北平原的交汇区,新石器时代晚期遗址则普遍分布在渭河平原、华北平原和黄淮平原。

——摘编自张之恒《中国新石器时代遗址的分布规律》

材料三 古代黄河中下游地区之所以取得长足发展并取得文明中心的地位,首先得益于它以平原、河谷与山间盆地为主,沃野千里、河流纵横、交通便利,而且位于古代中国的文化中央,可以广泛接触周边文化并吸取营养。而南方暖湿的气候利于作物成长,但也造成森林密布、沼泽遍布,在人烟稀少且以使用木石工具为主的条件下,农田的垦辟比北方更难。此外,南方地势复杂,多高山大壑,山河阻隔,不利于它们的交流与整合。

——据《中国大通史·史前卷》整理

(2)与材料一相比,材料二新石器时代,我国文化遗址在分布上发生了什么变化?试结合材料三分析发生这一变化的主要原因。

7 . 材料一:我国境内各考古学文化大体上可分为六大文化区系。它们是:(1)以燕山南北、长城地带为中心的北方;(2)以山东为中心的东方;(3)以关中(陕西)、晋南、豫西为中心的中原;(4)以环太湖为中心的东南部;(5)以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南部;(6)以鄱阳湖——珠江三角洲一线为中轴的南方。这六大区系内,还可以划分出不同的地方类型。

材料二:六大区系并不是简单的地理划分,主要着眼于其间各有自己的文化渊源、特征和发展道路。中原地区是六大区系之一,中原影响各地,各地也影响中原,这同以往在中华大一统观念指导下形成的黄河流域是中华民族的摇篮,中国民族文化先是从这发展起来,其他地区的文化比较落后,只是在中原地区影响下才得以发展的观点有所不同。

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出人类文化遗址在时间和空间上体现了中华文明起源的哪些特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出考古学对历史研究有何重要意义。

材料一

材料二

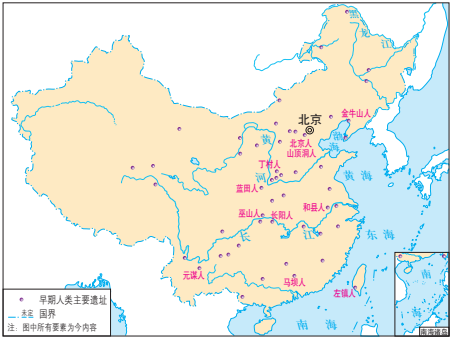

(1)阅读原始社会两个分布图,指出中国境内最早的人类、旧石器时代的代表遗存、新石器时代母系氏族和父系氏族的代表遗存。

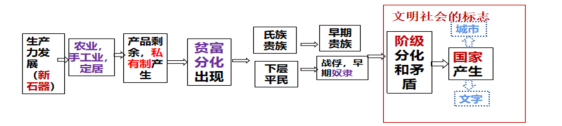

(2)结合示意图分析私有制、阶级和国家产生的关系

材料一 半坡遗址位于今陕西省西安市浐河东岸,是一个发达的新石器时代的村落遗址由出土器物和居住遗迹来说.可分成早晚两个时期,早期以木构房屋的建筑为王,晚期则多采用泥土建造房子,在半坡村新石器时代人们遗留下的房屋里、窖穴中和垃圾堆里,还发现了很多当时使用的生产工具和日常生活用品,有石器、陶器、骨器和其他的装饰品。

——摘编自石兴邦《西安半坡村新石器时代村落遗址的发掘》

材料二 今甘肃、青海地区的新石器时代可追溯到8000年前,其丰富的史前文化遗址据年代早晚分为大地湾文化、仰韶文化、马家窑文化等几大文化分期。早在7800年前的大地湾一期文化时期,这一地区就种植稷和油菜并家养猪,人们已经用陶器作为炊具,烹煮食物;仰韶文化时期,人们通过家养和狩猎,获得了鹿、鱼、羊、牛、鸡等肉食,并出现了灶;马家窑文化时期,发现了小麦、水稻,大麻籽等更丰富的碳化植物,以及完整的刀、叉、勺作为早期餐具。

——董琦《新石器时代的饮食文化研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概述新石器时代的经济生活状况。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析半坡遗址和甘肃、青海等地区新石器时代文化遗址发现的意义。

材料一 《中国旧石器时代重要人类遗址分布图》

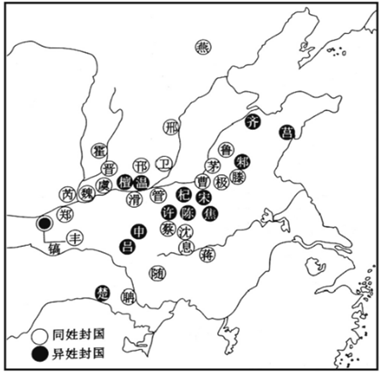

材料二 《西周时期分封示意图》

材料三 中国文明的起源具有极为深厚的历史渊源,它经历了数千年乃至数万年的文化积淀。数十万年前,先民们就没有固定在一个地点上。尽管各区域文化发展不平衡,却在一个古老的农业经济基础上形成了一个中国古代文化的共同体,维系着各区域、各部落及联盟文化发展的总趋势。无论那一地区,那一部落最先跨进文明,它都离不开这一文化共同体。从这种意义上讲,是中国古代文明的共同体孕育了中国文明的起源,是各区域文化中的文明因素发展成了中华民族的文明。

——耿铁华《中国文明起源的考古学研究》

材料四 纵观中华文明形成的整个过程,各主要文化区整体上呈现出百花齐放、多元并进的局面。距今5500年左右开始,各地区之间交流日益密切,内容包括生产技术、礼仪制度和宗教观念,出现过以彩陶扩张和玉礼器传播为标志的大范围文化整合过程;距今4500年以来,中原地区开始呈现出汇聚周围地区先进文化因素并率先发展的趋势;距今3800年前后,形成以中原地区为中心的多元一体化格局。

——王巍《中华文明具有三大特征》

(1)从《中国旧石器时代重要人类遗址分布图》中可以归纳出哪些历史信息?

(2)从《西周时期分封示意图》中出反映了西周分封制的哪些特点?

(3)有学者称中华文明起源和发展具有多元一体的特征,请依据上述四则材料论证此观点。