材料

| 第三章历史上的“中国”问题 |

| 一、历史上的“中国” |

| 二、关于”中国自古就是一个统一的多民族国家”的讨论 |

| 三、主体民族问题 |

| 四、如何看待同时并存的民族政权 |

| 五、历史上”中国”才问题研究需要有新的发展 |

| 第四章民族关系主流问题研究 |

| 一、平等相处、友好交往 |

| 二、对立、冲突和不平等 |

| 三、共同促进中国历史发展 |

——摘编自李振宏《民族历史与现代观念:中国古代民族关系史研究》

根据材料并结合中国古代史的相关知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰)

| A.带来全方位的政权危机 | B.解决来自边疆的威胁 |

| C.保障了正常的农业生产 | D.利于自身的社会稳定 |

| 时间 | 言论内容 |

| 春秋时期 | “河山以东强国六..秦僻在雍州。”“秦与戎、翟同俗” |

| 战国后期 | “秦,虎狼之国,不可亲也”,“无礼义之心” |

| 西汉初期 | “秦并海内,兼诸侯,南面称帝..既元元之民冀得安其性命,莫不虚心仰上。 |

| A.心理隔阂的消弭 | B.文化共同体的构建 |

| C.各族同源的认同 | D.“大一统”政体确立 |

材料一 分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。更名民曰“黔首”。……一法度衡石丈尺。

——《史记·秦始皇本纪》

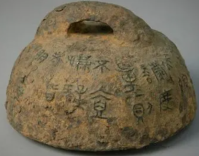

材料二

|

|

| 始皇廿六年嵌铜诏版铁权(中国国家博物馆藏) | 里耶秦简(部分)(湖南里耶秦简博物馆藏) |

| 铭文:“让六年皇帝尽并兼天下诸侯,黔首大安,立号为皇帝,乃诏丞相状、绾﹐法度量则不壹歉疑者﹐皆明壹之。” | 文字:“迁陵洞庭郡” |

材料三 由于夏、商、西周朝代的共主与各诸侯国都是作为相对独立的国际政治行为体并列存在,使得该时期的大一统主要体现在土地、民心层面,而秦统一六国则最终实现了制度层面的天下大一统。在此过程中,尽管历次朝代更迭都会出现土地及民心层面的天下分裂,但伴随着民族文化的碰撞与融合,也使得土地范围从中原地区不断向四方扩展,民心也更加凝聚到对共主的认同上,并在最终经历过春秋战国的重重洗礼之后实现了制度层面上从统一礼仪向建立秦朝中央集权体制的飞跃。

——王宣华《先秦中原文化区域“大一统”秩序观及当代价值探析》

材料四 武帝时,令各地诸侯王在封地之内分封弟子,由中央政府给予名号。划分全国为十三州,每州设刺史一人,直接代表皇帝监察十三州的高官乃至诸侯王。采用逐步将外廷权力转移至内廷的方法,文书、奏章、政令一概由内廷官吏执掌。在全国各地设盐官38处,铁官48处,均统归大司农管辖,直属中央政府。

——摘编自林永光《试论汉武帝的治国为政之道》

(1)分别指出材料一和材料二的史料类型。(2)根据材料三,指出中国先秦至秦朝时期“大一统”内涵的变化,并结合所学知识说明导致此变化的原因。

(3)根据材料四概括汉武帝治理国家的主要措施,并结合所学知识分析这些措施的意义。

| A.推动了国家大一统的实现 | B.加强了北方地区的边防 |

| C.实现了对地方的直接管辖 | D.形成了全国性的道路网 |

①中枢机构的设置 ②文书管理机制 ③文字统一与使用 ④赋税徭役征发

| A.①②④ | B.①②③ | C.①③④ | D.②③④ |

| A.夏朝 | B.商朝 | C.周朝 | D.秦朝 |

| A.“蜀”——李冰父子修建都江堰 | B.“太原”——战国时期已设郡治 |

| C.“三川郡”——修直道通往咸阳 | D.“荥阳”——所属国首先为秦所灭 |

③直道直接沟通了该朝都城与草原丝绸之路 ④构成以洛阳为中心遍布全国的驿路交通网

| A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |

材料一 在五千年的中华文明史中,周秦之变往往被视为第一次大变局。这次大变局从春秋礼坏乐崩开始,到商鞅变法之际剧烈变化,并以秦始皇建立帝制中国为终点。周秦之变,是一场由小共同体本位到大共同体本位的转变,商鞅变法的所有目的,其实就是将人们对家族的忠诚转移到作为国家代表的君主之上,以君主之大私为天下之大公。周秦之变所产生的秦制,直到今天依然影响着我们,秦制的精华与糟粕,至今仍烙印在每一个中国人的心中。

——摘编自秦晖《中国思想史》

材料二 李鸿章在同治十一年五月《复议制造轮船未裁撤折》中说:“臣窃惟欧洲诸国,百十年来,由印度而南洋,由南洋而中国,闯入边界腹地,凡前史所未载,亘古所末通,无不款关而求互市。我皇上如天之度,概与立约通商,以牢笼之,合地球东西南朔九万里之遥,胥聚于中国,此三千余年一大变局也。”

——摘编自杨家骆《洋务运动文献汇编》

(1)结合材料一和所学知识,概括周秦之变的政治内涵及其影响。(2)结合材料二和所学知识,指出李鸿章所言“三千余年一大变局”明显不同于“周秦之变”之处,并对李鸿章的变局观予以简评。