材料魏晋南北朝时期,动荡不安的政治局面和连绵不断的战乱,引发了一股股气势磅礴的移民运动。西晋末年,逃生的中原人民大多迁到江左定居,与当地人民同耕共织。原居于周边的少数民族则大量涌向中原地区。淝水之战以后,拓跋珪建立北魏,定都平城,推行一系列仿效汉族封建制度的政策。平城成为吸附与容纳来自四面八方的民族与文化的大熔炉,一直传续到孝文帝统治时期。孝文帝改革使融汇于平城的文明潮流随之涌向洛阳。在江左的东晋、宋、齐各朝发扬的典章制度与学术文化,也随着南北士人的交往而互传,从而形成南北文化不断地交流融汇的生动态势。

——摘编自李凭《魏晋南北朝时期的移民运动与中华文明的整体升华》

(1)根据材料,概括魏晋南北朝时期移民运动的路径及原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析魏晋南北朝时期移民运动的影响。

三国两晋南北朝时期的人口迁徙和民族交融是重要的历史现象。

材料一 魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙,也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。据《晋书·文帝纪》记载,当时“归附”的少数民族人口达“八百七十余万口”之多。西晋时,在全国设21个州,有20个州遍布着流动人口的足迹。见于记载的两晋流动人口约150万口,约占全国总人口的1/8,占人口输出区总数的1/2左右。其中,由秦、雍地区流出人口,占原地人口总额的1/3;从并州迁到冀、豫等州的人口,占原地人口总额的2/3。……史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的久远进步,开辟了道路。

——据曹文柱、赵世瑜、李少兵等著《乾坤众生》整理

材料二 北魏孝文帝改革,总结和肯定了以前民族交融的成果,又促进了这一交融进程的迅速发展。这一时期的民族交融,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带交融。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族交融的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

(1)据材料一及所学知识,概括魏晋南北朝时期人口迁徙的主要特点。(2)依据材料二分析北魏时期民族交融的特点。

(3)结合所学分析北魏孝文帝改革的积极作用。

材料一自东汉以来,匈奴、鲜卑等边疆民族大规模内迁。西晋末年,政治黑暗,汉族大量流向边远地区,从而扩大了汉文化的影响,边疆民族在汉文化的影响下得到进一步发展,向中原地区展开更大规模的迁徙。晋室东渡,汉族大量南迁,促进了南方经济文化的发展……内迁各族积极推行汉化政策,并以建大一统之功为己任,以华夏正统自居;在政治上逐渐由割据走向统一的同时,文化程度不断提高,大量汉人南迁,促进了汉族与南方各族的交融以及汉文化在南方地区进一步发展。这为后来隋唐大规模统一奠定了基础。

——摘编自刘正寅《中国历史上华夏认同的演进与升华》

材料二唐朝对待不同的民族问题采取相应的政策措施,设立军事行政机构针对的是解决北方突厥、回纥民族问题,以及东北靺鞨民族问题;册封制度针对的是回纥、靺鞨、南诏民族;和亲政策针对的是缓和唐朝和吐蕃的关系。唐朝统治阶级能够从各个民族问题产生原因出发去解决或缓和矛盾,实行开明的政策,在总体原则上依然牢牢把握着“以和为主”这一政策尺度。

——摘编自马晓琳《浅析唐代民族政策的主要措施及其评价》

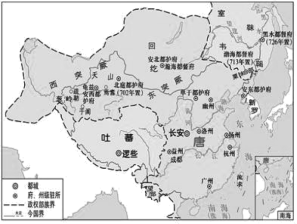

材料三唐朝前期疆域和边疆各族分布图(669年)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括三国两晋南北朝时期民族交融的方式。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括唐朝民族政策的特点,并分析其影响。

材料一 公元3世纪末,关中发生饥荒,汉、氐各族大批民众被迫流亡到汉中地区,其中十余万人获准进入巴蜀。西晋益州刺史谋求割据自立,为收编移民而残害流民首领,各族流民在氐族人李特的率领下攻克成都,粉碎了其割据阴谋。不久,西晋政府又下令遣返流民。史载:“时罗尚(西晋新任益州刺史)贪残,为百姓患,而(李)特与蜀人约法三章,施舍振贷,礼贤拔滞,军政肃然。百姓为之谣曰:李特尚可,罗尚杀我。"李特去世后,其子李雄领导流民再次攻下成都,李雄在部下及部分蜀中大户的拥戴下称皇帝。“雄于是下宽大之令,降附者皆假复除。 虚己爱人,授用皆得其才,益州遂定”由是夷夏安之,威震西土。时海内大乱,而蜀独无事,故归之者相寻”。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史古代史编(上)》

材料二 十六国后期,长期生活在中原地区的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族的人民大多已经学会说汉语,汉语成为了北方诸族的通用语言。起初,在汉人群体中,“非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同”观念甚嚣尘上。与之相对的是,不少少数民族的人也对汉人持有偏见。 但是随着移民群体的增多,各族人民杂居更加广泛、交错,各民族之间的了解也日益增多,相互之间的看法也开始改变,“夷夏之别”变得越来越不明显了。

(1)根据材料一并结合所学知识,简析公元3世纪末大量人口迁入巴蜀的背景及影响。

(2)依据材料二,概括十六国后期民族关系的新变化,并分析其影响。

材料一 魏晋南北朝时期,中原地区由于战乱频繁,经济发展相对缓慢,但江南、辽西和河西凉州地区,经济却有很大发展,其中江南尤其突出。江南气候温暖湿润,土壤肥沃,农作物可以一年两熟或三熟,基础条件很优越。孙吴出于立国、争霸的需要,大力推进军屯、民屯,兴修水利,使江南经济得到开发。西晋“永嘉之乱”后,中原人民多次大规模地迁移至江南,给江南带来了充足的劳动力和先进的技术,加上东晋、南朝相对安定的政治环境,使这里的经济得到迅速发展。

—摘编自朱绍侯主编《中国古代史教程》(上)

材料二 少数民族在中原地区建立割据政权后,使用“以汉制汉、以夷制夷”之策略进行统治。“以汉制汉”之方:一是仿侨置州郡县之制。 西晋亡,东晋建立后,为安抚中原南迁之世家大族,曾有“侨置州郡县”之制。建立前燕的慕容廆在辽东崛起,正值西晋八王之乱,有许多中原士大夫世家豪族率乡里、部曲、佃客投奔慕容廆,他承认来归汉人原来的地望,在辽东另设相同地名以安置他们,这与“侨置州郡县”的方法相类似,使来归者有宾至如归之感。二是重用汉族文人,提倡儒学等。“胡化”主要指本身虽为汉族,但接受胡族文化。如北魏时的高欢,已彻底鲜卑化,其后人所建的北齐,也为鲜卑化王朝。

—摘编自吴楚克、王浩《魏晋南北朝:中华民族共同体意识形成的历史关键期》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析魏晋南北朝时期江南地区得到开发的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期民族交融的表现。

材料一

| A | B |

上图为西周克盉,出土于北京市房山区琉璃河遗址 铭文节选:王曰:“太保(召公)!……余大封乃享(供享),令(命)克(召公长子)侯于偃(燕)。” | 后武王封之(召公)北燕,在今幽州蓟县故城是也。亦以元子(嫡长子)就封。 ——(唐)司马贞《史记索隐》 |

材料二 中国历史上历经数千年而不衰的“大一统”思想的潜移默化,有利于统一多民族国家的形成,而秦汉时期正是这种理念完全定型的关键阶段。秦汉时期的最高统治者,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想,并构筑了统一的制度文化。

——编自黄朴民《论秦汉文化的时代精神》

材料三 三国两晋南北朝尽管长期处于分裂动荡局面,但▲(朝代)仍实现了短暂的统一,之后苻坚建立的前秦、鲜卑族建立的北魏都曾结束北方的混乱局面。随着孝文帝改革等措施的推动下,少数民族与汉人之间的交往愈发频繁。长期的分裂战乱给人民带来极大的灾难,为躲避战乱,大量人口南迁的同时也促进了南方经济的开发。

——摘编自王娟《冲突与融合:魏晋南北朝时南人北迁研究》

(1)材料一中的两则史料,属于文献史料的是____(填写字母),属于实物史料的是____(填写字母)。阅读史料,写出它们所共同反映的史实,结合所学,指出其所体现的西周政治制度。

(2)根据材料二并结合所学知识,分别指出秦、汉最高统治者选择的主要统治思想并列举秦汉巩固大一统国家的地方管理制度。

(3)阅读材料三,完成“▲”填空。根据材料二并结合所学知识,分析魏晋时期分裂中孕育着统一的因素。

材料一 东汉末年的黄巾起义中,曹操起于兖州,后屯兵积谷,招贤纳士,迎汉献帝, “挟天子以令诸侯”。到建安十二年(207年),曹操在北方基本完成统一大业。东汉末年,南方战乱相对较少,人口数量和经济地位与北方相比有所上升。孙权继父兄基业,聚集忠良豪杰,进据江东,知人善用,力求向外发展。曹操统一北方后,南下荆州,却被孙刘联军打败于赤壁。由于损失惨重,曹操一时难以再聚集重兵进行决战,只好任由南方处于独立状态。在此情况下,刘备借机向益州发展,并与孙权结盟共同对付曹操,三国鼎立局面得以形成。

——摘编自王恩涌、曹诗图《魏、蜀、吴三国时代的政治地理战略分析》

材料二 北魏前期,南北之间的战争最初属于边境冲突。至北魏孝文帝迁都改制,统治重心移至中原,北魏政权也向中原式王朝迈进,北魏在与南朝通使中注重文物典制的输入,南北朝的冲突向统一战争转变。北魏分裂后,步入后三国时代。东魏为全力与西魏争胜,积极促成与萧梁聘使相通,并争取使后者断绝与西魏的交往。而在东魏与萧梁的频繁往来中,双方均自居正统并交锋激烈。南北朝后期三国鼎立时,北方关中、关东和江南三大地域出现了向心力与文化认同。

——摘编自姚宏杰《南北朝时期南北政治关系研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出三国鼎立局面出现的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括南北朝时期南北方政治关系演变的积极影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对三国时期政权之间关系的认识。

材料 魏晋南北朝时期,少数民族中“渐慕诸夏之风”者不在少数,后赵(羯族建立)“续定九品”“典定士族”,前秦(氐族建立)“优礼耆老,修尚儒学”,前燕(鲜卑族建立)“教以农桑,法制,同于上国”。前赵(匈奴族建立)的建立者刘曜致力于儒学普及,“立大学于长乐宫东,小学于未央宫西,简百姓年二十五以下十三以上神志可教者千五百人,选朝贤宿儒明经敦笃学以教之”;后秦(羌族建立)继承前秦,“学者咸劝,儒风盛焉”。经过魏晋南北朝时期的民族整合,汉族也肯定不再是传统意义上的汉族,谁也无法否认隋唐时期的北方地区汉族,经过了传统意义上的汉族与北方民族之间融合而新生。

——摘编自胡玉春《魏晋南北朝北方民族关系的特点》

(1)根据材料,归纳十六国时期北方少数民族吸收中原文明的表现。(2)根据材料并结合所学知识,分析魏晋南北朝时期民族交融所产生的影响。

材料一 北方地区,从东汉末期开始出现了少数民族内迁高潮。西晋政权瓦解后,内迁少数民族纷纷建立割据政权。虽然这些政权根据其汉化程度或多或少地重用一批汉族士人,但汉族整体上处于被统治地位。而内迁少数民族即便是汉化程度很高的氐族、羌族,整体上也仍落后于汉族。少数民族虽然自觉或不自觉地走上了汉化的道路,但即便有北魏孝文帝式的开明君主,它们的汉化过程也会出现重重阻力,甚至在某一时期、某一地区还会出现逆转。在民族交融过程中,少数民族风俗习惯等也被大量注入汉族,所以与北方民族交融后的新汉族显得胡气十足。

材料二 魏晋南北朝时期,南方也出现了民族交融的高潮。南方政权一直是汉族王朝,在民族交融过程中汉族处于绝对的主动地位。汉族政权通过开疆拓土,将深险之地的少数民族纳入州郡体系,将其编户化,从而使其融入汉族,所以南方的民族交融往往比较顺利。并且少数民族一直处于被统治地位,其社会风俗习惯等对汉族影响有限。加之北方大批汉人南下,南方民族交融后形成的新汉族较多地保存了汉晋时期北方汉族的文化传统。由于少数民族在交融中的被动性,汉族政权多采取民族歧视与压迫政策,南方部分少数民族向更为深险之处迁徙,致使南方民族交融反而不如北方彻底。

——材料一、二均摘编自方高峰《魏晋南北朝时期南、北民族融合之差异》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期南、北民族交融的不同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出魏晋南北朝时期的时代特征及其影响。

材料一 魏晋南北朝时期人口的流动,既有居住在边地的少数民族向中原地区流徙,也有中原地区的汉族人口纷纷外迁。史书中关于“百官流亡者十八九”和“中州士女避乱江左者十六七”的记载很多。十六国以来,许多少数民族在中原与汉族杂居,一遇变乱,同样成为流动人口。波澜壮阔的人口大流动,从短时态来看是加剧了社会动乱,但它也对社会的长远进步,开辟了道路。

——摘编自曹文柱等《乾坤众生》

材料二 从官军干部检之,高仙芝、王思礼均为高丽人,哥舒翰,突骑施人,与郭子仪齐名的李光弼,契丹人。

——岑仲勉《隋唐史》

为了正确地引导和管理互市活动,保障正常、公正的贸易秩序,唐政府专门设置了“互市监”,“掌诸蕃交易之事”。唐朝的最高学府“国子学”允许少数民族首领子弟入学就读。地方上,郡学招收少数民族子弟入学,由官府提供“禀给”。

——摘编自杨华双《唐朝开明民族政策述略》

(1)据材料一,举出魏晋南北朝时期人口迁徙的两种类型,并分析其主要原因和影响。

(2)据材料二并结合所学知识,分析唐朝开明民族政策的具体表现及其意义。