| A.打破“日中为市”的陈规 | B.属于自然形成的民间集市 |

| C.不再受政府的直接监管 | D.呈现突破空间限制的趋势 |

材料一 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。

——杜甫《忆昔》

材料二 唐朝户数在639年(唐太宗贞观十三年)达300万户,705年有615万户,740年(唐玄宗开元二十八年)为841万户,754年有918万户。

——冻国栋《中国人口史(第二卷)》

材料三 “……万国尽征戍,烽火被冈峦。积尸草木腥,流血川原丹。何乡为乐土,安敢尚盘桓。弃绝蓬室居,塌然摧肺肝。”

——杜甫《垂老别》

材料四 玄宗宠幸杨贵妃,荒废朝政,重用奸佞李林甫、杨国忠,致使朝政黑暗腐朽。

材料五 “寂寞天宝后,园庐但蒿藜。我里百余家,世乱各东西。存者无消息,死者为尘泥。贱子因阵败,归来寻旧蹊。久行见空巷,日瘦气惨凄。但对狐与狸,竖毛怒我啼。四邻何所有,一二老寡妻……”

——杜甫《无家别》

(1)材料一反映了当时怎样的社会现实?材料二的数据印证了材料一中哪一句诗所描述的情况?

(2)材料二中,639~751年间唐朝的户数数据呈现出怎样的趋势?根据上述材料并结合所学知识,概括出现这一趋势的主要原因。

(3)材料三诗中描绘的是唐朝由盛转衰的标志性事件,此为何事件?

(4)材料四中记述了上面事件发生的一个原因,请说出其他两个原因是什么?

(5)根据材料五,结合所学知识,说说这一事件带来的危害。

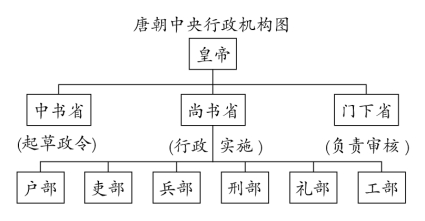

【政治制度篇】

材料一

【经济发展篇】

材料二 唐太宗说:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”

材料三

| 时间 | 人口数(单位:万人) |

| 唐太宗贞观二十三年(649年) | 约1900 |

| 唐玄宗开元二十三年(726年) | 约4142 |

| 唐玄宗天宝元年(742年) | 约4532 |

| 唐玄宗天宝二十三年(755年) | 约5291 |

| 唐玄宗上元元年(760年) | 约1699 |

| 唐穆宗长庆元年(821年) | 约1576 |

材料四 公元755年12月,边镇将领安禄山、史思明见朝廷空虚,联合同罗、契丹、突厥等民族组成共约15万士兵,以“忧国之危”、奉密诏讨伐杨国忠为借口在范阳起兵,发动了长达8年的战乱。……战乱对中国后世政治、经济、社会、文化、对外关系的发展均产生了极为深远而巨大的影响。

(1)材料一反映了唐朝的什么制度?该制度有何积极作用?

(2)从材料二的内容中,你发现唐太宗认识到了什么?唐太宗吸取隋亡的教训,在经济上采取了哪些为民获利的措施?

(3)根据材料三表格中的相关数据分析,从649年至742年,唐朝人口数量呈现什么趋势?出现这种趋势的原因有哪些?

(4)材料四中的“战乱”指的是什么?这场战乱导致强大的唐帝国由强盛走向衰亡,联系所学知识,你认为统治者应该怎样做才能使国家富裕、人民幸福?

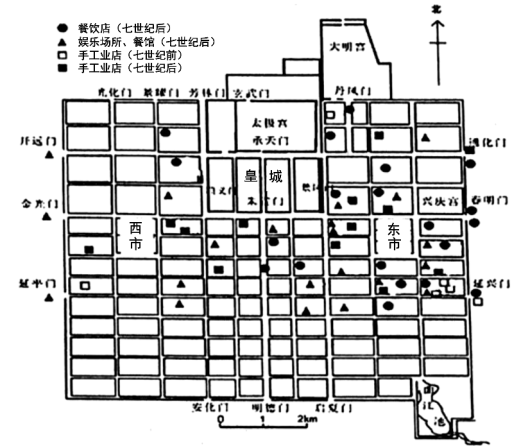

4 . 利用图中信息回答问题:

材料一唐朝工商业分布图

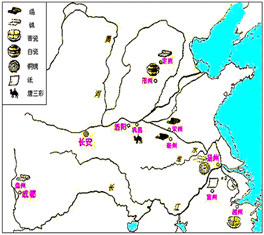

材料二明朝中后期工商业分布图

请回答:

(1)依据材料一,概括唐朝工商业分布特点?

(2)依据材料二,概括明朝中后期工商业分布特点?

(3)依据上述材料,分析中国古代工商业发展趋势。

| A.加强了经济重心南移的趋势 |

| B.密切了中央与地方的联系 |

| C.推动了各地之间的文化交流 |

| D.促进了全国政治的统一 |

| A.交通运输网络日益发展完善 | B.政府均田限田措施成效显著 |

| C.洲际物种交流影响经济生活 | D.经济上南强于北的局面形成 |

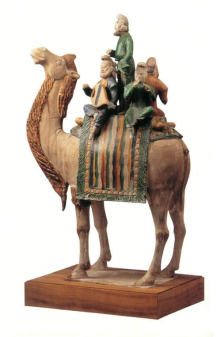

| A.汉代骆驼尚未进入中原 | B.唐代丝路贸易日趋繁荣 |

| C.三彩制作技艺日趋成熟 | D.汉唐经济格局变化明显 |

| A.确立了钱币圆形方孔的形制 |

| B.实现了国家对铸币权的管控 |

| C.钱币材质与铸造技术更精良 |

| D.改变以重量定名的制币传统 |

9 . 材料 争取对西域的控制,是自汉代以来中原王朝针对北方边疆局势的一贯战略。唐朝也继承了这样一种战略思路,通过向西拓展来维护边疆稳定。伊州(今哈密)西州(今吐鲁番)庭州(今吉木萨尔县),是唐朝在西域地区设立的三个重要边州,扼守自中原进入西域的门户,是唐朝经营西域的根本所在,也是唐代伊西北庭节度使控制的区域。根据西域不同的地理和人文环境,唐朝采取了两种截然不同的统治方式,在天山东部的伊、西、庭三州建立起同于内地的军政体制,而安西四镇地区则是羁縻府州结合军镇的模式。根据时局的变化和制度的变革,各种军政体制的细节也会随之调整,从而支撑起唐朝在西域的统治。伊、西、庭军政体制的每一次变化调整,都体现着整个西域局势的变化以及唐朝制度的变革。而伊、西、庭三州在这一历史进程中,也发挥着关键的作用。可以说,伊、西、庭三州军政体制的建立和发展,是唐朝维系百余年西域统治的基础。

——摘编自刘子凡《瀚海天山—唐代伊、西、庭三州军政体制研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐代经营西域的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析唐代经营西域的意义

| A.均田制已经无法维持 | B.打击了地方贵族的势力 |

| C.中央与地方矛盾加剧 | D.减轻了农民的租税负担 |