材料一 (汉)武帝以雄才大略独揽事权,于是重用内朝尚书,夺宰相权。晚年又用中书。(曹)魏世,中书监始参大政。东晋则侍中始优。下逮(南朝时)宋、齐,尚书、中书、侍中三者皆为辅臣。唐代中央最高机关,依然是魏、晋以来的尚书、中书、门下三省。但他们现在已是正式的宰相,而非帝王之私属。其职权分配,则中书掌定旨出命,门下给事中掌封驳,尚书受而行之;古代的宰相权,现在是析而为三。

——钱穆《国史大纲》

材料二 在秦及西汉初年,皇帝行使权力,将意志化为诏书,见诏实行,程序比较简单:或与宰相议定,交御史起草、下达;或直接命令御史起草、下达,即可生效。宋代下诏书需经中书、门下之制度更加完备,因而反对内批,反对君主独裁专行的理由,也就更加充足。或从制度上、道理上批评滥用内批是违反“礼”“正”“道”;或从历史经验教训上批评滥用内批会导致“祸”“乱”;或从道德上批评滥用内批是出于“私”心。明代表面上废除宰相,皇帝直接指挥六部、百司政务,实际上多半依靠“票拟”定夺,皇帝的意志和权利受到内阁诸臣极大的左右限制。由于票拟是下达皇帝诏令的正常途径,所以明代内阁限制皇帝滥用手诏、中旨的斗争,更加制度化。

——摘编自祝总斌《试论我国封建君主专制权力发展的总趋势》

(1)据材料一,概括从汉、魏晋、唐三个时期中枢机构的演变,归纳中国古代封建皇帝“独揽事权”的方式。

(2)根据材料二,概括中国古代君主行使权力的变化。综合以上材料,简要说明官僚制度与皇权专制的关系。

材料一 (唐朝前期)皇帝的旨意一般先交由中书舍人(中书省官员)起草。起草完毕,由中书令、中书侍郎和中书舍人署名后,交由门下省审查、署名,再呈送皇帝书面批准。已批准的诏令又送往门下省,正本存档,另抄一份副本注明“制可”,加盖骑缝印,再送交尚书省施行。

——摘编自白钢主编《中国政治制度史》

材料二 1905年清廷派载泽等五大臣出洋考察宪政。翌年,颁布预备立宪的谕旨,在“大权统于朝廷,庶政公诸舆论”的口号下,拉开了立宪的帷幕。1908年清政府颁布《钦定宪法大纲》,规定皇帝具有至高无上的权力,不受议会的约束,臣民的权利极为微小。

——《中国大百科全书》

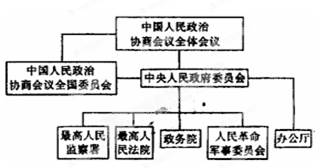

材料三 中华人民共和国成立初期政权组织结构示意图

(1)根据材料一,概括唐朝前期三省制运作的特点。并结合所学知识,指出这些特点对唐代政治的影响。

(2)根据材料二,结合所学知识分析清末《钦定宪法大纲》颁布的背景。

(3)根据材料三,概括新中国初期民主政治建设的特点。

材料 唐太宗在位时,在门下省设置政事堂,命中书、门下两省长官于此联席议政会商,然后奏闻草诏,再交尚书省执行。但是到了武则天执政时期,“中书令裴炎,以中书执政事笔,其政事堂合在中书,遂移在中书省”。……武则天称帝以后,一共用了七十多员宰相,其流动率极快,任期长者为一两年,短者饵几个月甚至只有十余天,于是宰相人多力分,意见纠纷不决,任期短促而无所施为。一言以蔽之,三省职权的变革显然是武则天为加强皇权,使一切政令布施的最高权力集中在她一人身上的手法。——摘编自李志贤《武则天的“改制”及其评价》

(1)根据材料并结合所学知识,分析唐太宗时期三省的施政特点。

(2)武则天时期三省制度有哪些变化?结合所学知识分别说明其影响。