材料 尚书省,自曹魏时始设,东晋南朝沿之。掌“出纳王命,敷奏万机”。(《隋书》卷二六《百官》上。)长官为令,下设诸曹尚书,分领具体事务。但至南朝,其职能已渐转化为一般的办事机构。

中书省,曹魏时分尚书省之权而设,东晋南朝沿之。且权日重,掌出纳帝命,即起草诏书、政令,接受尚书奏事等机要大事。长官监、令。

门下省,西晋时始设,南朝沿用,置侍中、给事黄门侍郎各四人,其职责主要是在皇帝身边服侍、保卫、顾问应对,拾遗补阙,检举非法。门下之设,原为分中书省之权,故权位极重,有“宰相便坐”之称。

秘书省,南朝设,掌典籍图书,设监、丞各一人,郎四人。

集书省,南朝设,置散骑常侍、通直散骑常侍各四人,掌侍从左右,献纳得失,省阅奏书,并有驳回权,又与中书侍郎对掌禁令,纠察违失,权亦极重。

以上机构,在职能上或有重复交叉,其设置也并无定准,还处于游移发展中,但从中可以看出一个趋势,即至南朝时,国家的中枢机构已被划分为若干个,再无某一个机构能独掌大权。这对加强皇帝权力是极端有利的,也为后来隋唐时期三省六部制的确立打下了基础。

——摘编自朱绍侯、齐涛、王育济主编:《中国古代史》

情境设问:通过教材内容结合拓展材料,梳理魏晋以来三省制演变的历程,并对此演变进行评析。

材料一 唐初宰相多至一二十人,重大事务都由政事堂会议讨论。唐玄宗时期,宠信个别宰相如姚崇、宋璟,以及李林甫、杨国忠之流,这就使得唐朝前期的三省长官合议制,向宰相专权化方向发展。前期的姚崇、宋璟德才兼备,他们的专权促成了开元之治。此后只知专委而不重选相,终于造成李林甫、杨国忠专权乱政。皇帝不亲理朝政,个别宰相专擅朝政,导致政局日趋败坏,最终引发安史之乱,唐朝由盛转衰。

——摘编自樊树志《国史十六讲》

材料二 唐开元十一年(公元723年),唐玄宗将中书省与门下省的职权合而为一,称之为“中书门下”,下设5房分主政事,有行使权力的“中书门下之印”。中书令是大权独揽的宰相,中书门下成为中央的最高权力机构,是货真价实的宰相府。门下省之名虽存,实际亡,已成为空壳,完全失去了它原本的审核封驳之权。唐玄宗改政事堂为中书门下,是变相恢复专职宰相,标志着三省长官合议被宰相专权取代,政事堂制度由此瓦解

——摘编自沙宪如《唐代政事堂制度述评》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明唐初政事堂的实质及其作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中书门下体制形成的原因,并对其作简要评价。

材料一 汉武帝曾言:“汉家诸事草创,加四夷侵陵中国。朕不变更制度,后世无法。不出师征伐,天下不安。为此者不得不劳民。若后世又如朕所为,是袭亡秦之迹事。”

——司马光《资治通鉴》

材料二 唐制遇下诏敕,便先由门下省和中书省举行联席会议,会议场所称为“政事堂”。……尚书左右仆射若得兼衔,如“同中书门下平章事”,及“参知机务”等名,即得出席政事堂会议,获得真宰相之身份。……但到开元以后,即尚书仆射不再附有出席政事堂之职衔了。如是则他们只有执行命令之权,而无发布命令及参与决定命令之权。……凡属皇帝命令,在敕字之下,须加盖“中书门下之印”,即须政事堂会议正式通过,然后再送尚书省执行。若未加盖“中书门下之印”,而由皇帝直接发出的命令,在当时是认为违法的,不能为下面各级机关所承认。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉武帝“变更制度”的政治原因,并指出其政治方面的主要措施?

(2)根据材料二,概括指出唐代尚书省的职权变化,并结合所学知识,简要评价唐代的三省制。

材料一 中国处于单一政权的统治之下是常态……南北朝都不代表“常态”,但又都以不同的方式推动了“回归”……中国历史的连续性是举世无双的,但“连续性”并不是说一成不变,它是一个动态进程,是在各种波动和“变态”中体现出来……

——阎步克《波峰与波谷》

材料二 三纲者,何谓也?谓君臣、父子、夫妇也。

——班固等《白虎通·三纲六纪》

汉末魏晋时期,经学之风的深刻影响对社会秩序和人伦纲常造成了重大破坏。

——韩东育《关于汉末魏晋世风的历史考察》

材料三 长江流域原本“刀耕水耨”的原始耕垦方式逐渐得到改变……越来越注重精耕细作。东晋政府鉴于江淮地介南北之间,适宜在水稻收割后安排三麦(旱作物)的种植,以济匮乏,于是下诏:”……投秋下种,至夏而熟,继新故之交,于以周济,所益甚大。”

——徐臣攀《汉唐时期农耕区拓展研究》

材料四 晋宋以来,号洛阳为荒上……长江以北,尽是夷狄。……昨至洛阳,始知衣冠士族。并在中原。礼仪富盛,人物殷富。庆之因此羽仪服式悉如魏法,江表士庶竞相模楷。

——摘编自《洛阳伽蓝记》

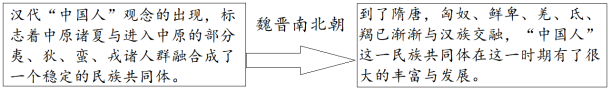

材料五

(1)根据材料并结合所学知识,分析魏晋南北朝的历史之“变态”的主要表现。

(2)根据材料并结合所学知识.指出魏晋南北朝的历史之“变态”中所蕴含的“回归”的因素,并说明“回归”后的隋唐是否是秦汉的“复刻”。

材料一 高度发达的隋唐政治文明的出现和形成是诸多历史因素综合作用的产物,不仅能够兼容并蓄、综采汉魏南北朝以来不同区域、不同族群的制度文化并加以融通运用,而且还能在此基础上进行改革创新,使之更加完善,更符合国家政治、经济、军事、文化发展的现实需要,从而创造出了更为发达、灿烂的文明。

——摘编自王小甫等《创新与再造:新隋唐至明中叶的政治文明》

材料二 7世纪初的唐朝,内部组织结构按照当时的标准来看,近于至善,中央政府的一大特色为“三省分工”。这种体系与后世西洋所谓的“互相制衡”截然不同,不论唐太宗如何开明,他的政府无可避免地成为一种专制体制。

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括隋唐政治制度创新的有利因素。(2)根据材料二并结合所学知识,指出唐初内部组织“近于至善”的表现并分析其局限性。

材料一 隋唐时期正式确立了三省六部制,其中门下省负责谏议和封驳,不仅有权对宰相作出的决策提出异议,也可以对皇帝的做法提出不同意见。

材料二 唐朝前期的一百多年中,经济发展迅速,社会呈现繁荣景象。唐朝时期,汉族和一些北方少数民族杂居、通婚,西北、西南等地区一些少数民族建立的政权,与唐王朝保持着友好而密切的联系,民族之间的交融进一步发展。当时的社会风气比较开放,一些妇女受过诗书、音乐等方面的教育,喜好骑马、打球、拔河等活动。唐朝是中国历史.上诗歌创作的黄金时代,书法、绘画、音乐、歌舞、石窟和雕刻等方面的艺术创作成就斐然。唐朝对外交往活跃,与亚洲以至非洲、欧洲的一些国家都有往来,都城长安是一座国际性的大都市,是中外经济文化交流中心。唐朝在世界.上享有很高声望,各国称中国人为“唐人”。

——摘编自《中国历史教师教学用书》

(1)根据材料一和所学知识,概括唐朝三省六部制中三省的职责,并结合所学知识说明这一制度的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括盛唐气象的表现并简析盛唐气象出现的原因。

材料一 虽说唐朝制度大致循照隋朝的前例,内中实施的细则乃由于李世民的经理而产生。……唐朝制度从当时的眼光看来近于至善……大部之功绩应属于李世民。……唐朝中央政府的一大特色为“三省分工”。尚书省总揽六部,执行经常业务;中书省可视为设计厅,主持重要的敕诏起草,及有关于制度的更革;门下省则可以视作一种复核机关,其官员审查各种公文,更正错误,有时提议政务上的调查。唐朝帝国政府所公布的各种规定,以律、令、格、式四大项目区分,大概律指刑法,令为行政上的指示,格为衙门内的规章,式为执行时的细则(因为当时的思想及习惯不同,以上只略示今日看来的大要)。

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

材料二 李世民即位后设立弘文馆(公元626年),常常夜读史书,“或夜分乃寝”,“中宵不寐”。……他在《帝范序》中曾说:“所以披镜前踪,博采史籍,聚其要言,以为近诚云尔。”

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括唐初“三省分工”制的主要特点,并指出李世民设立弘文馆的主要目的。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出李世民的功绩,并分析上述功绩取得的原因。

材料一 三省六部制是唐代职官设置的整体,三省是对重要最高权力的划分,将以前属于宰相的政府决策和执行权分开,由中书省、门下省和尚书省分别承担。中书、门下两省是以皇帝的名义草拟和颁发诏令,且门下审复的第一个手续就是向皇帝复奏画敕,最后一个手续是用皇帝的宝玺进行“印逢”,就是说其工作运转受到了皇帝的严密控制,其权力完全是皇帝所赋予。在以皇帝和三省为核心的最高领导机构之下,政令的具体执行由六部与尚书省具体负责。唐代的六部设置于尚书省之下,分别为吏部、礼部、户部、兵部、刑部和工部,在每个部下面又设置了四个司,这样中央的领导机构为皇帝和三省,重要的执行机构就是六部和二十四司,这些机构统领着全国的行政事务。

——摘编自赵冬云《隋唐时期三省六部制的设置及其发展》等

材料二 以中书、门下较汉代之宰相,以尚书六部较汉代之九卿,在政制上,不可谓非一种绝大之进步。……尚书置左、右仆射,分判六部,各治三官,可免上述之弊。而尚书惟在政务之推行,至于出命覆夺,尚有中书、门下。故曰三省之于宰相,六部之于九卿,不得不说是政制上之一进步。

——摘编自钱穆《国史大纲》

材料三 从理论上讲,皇帝拥有天下所有权力,尚书省是贯彻皇权的具体办事机构,尚书省的首脑即为丞相。历史沿革中,尚书省的一枝独大,势必造成相权过重,为了分割和限制尚书省的权力,简明来说为了抑制相权,中书省和门下省应运而生。“三省六部制”是秉承儒家思想,汲取历代治权的有益部分完善而成的,到了唐代堪称为相对成熟的政治制度。

——摘编自《唐代政治制度设计》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代三省六部制的主要特点并分析其作用。

(2)有学者认为“三省六部制具有民主色彩”,据材料二并结合所学知识,谈谈你的理解。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出唐代三省六部制“堪称为相对成熟的政治制度”的表现。

材料一 宰相制度到了唐代,演变为三省制,三省长官各自履行法定的权力。凡遇军国大事,先由中书省属官中书舍人各拟意见,再由中书令即宰相审核裁定,送经门下省,由其属宫给事中一番覆审,若门下省不同意,还得退回重拟。故唐代诏令,都经中书、门下两省联席会议决定,送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书门下之章发下,才能送尚书省执行。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位。唐代尚书省只管行政,最高出令权在中书省,审核在门下省。三省同为政府最高中枢、除非尚书省长官或次长获得出席政事堂兼衔,在当时不算是宰相。

——摘编自钱穆《国史新论》

材料二 美国政治家对孟德斯鸠"三权分立”原则的发展,其大意是三种权力应分立,但不是绝对地分开,而是既分立又相互制约并保持平衡。也就是说,每一政府部门都应通过某种方式来牵制其他部门。他们认为,“防止把某种权力逐渐集中与同一部门的最可靠办法,就是给予各部门主管人抵制其他部门侵犯的必要法定手段和个人的主动。” 在美国,三权地位平等、平行,相互制约,寻求权力平衡的传统,也反映了美国人试图通过司法权防止议会滥用立法权,防止“恶法”产生,纠正立法机关偏差的努力。

——摘编自周杰(浅析权力制约原则在美英法三国宪法与与宪政中体现》

(1)根据材料并结合所学知识,概括唐朝与美国在国家治理上的异同。

(2)根据材料并结合所学知识,简析唐朝国家治理对中国历史的意义。

材料一 三省制魏晋南北朝是其酝酿时期,中经隋代,至唐正式建立。唐初三省长官集体议政于政事堂,三省首长制成熟;三省借设在门下省的政事堂平衡地位,内轻外重各有优势,三省并重制成熟;三省分掌出令、封驳、执行之职,三省分权制成熟。但从唐睿宗起,三省长官相权旁落,表现为低级官员入相,难以驾驭朝政,三省长官不专机务,动摇了三省机构的互相制约关系;三省六部职能废弛,各种使职大量产生,干扰和削弱了尚书六部的行政权。造成这种状况的原因是多方面的:节度使出将入相打破了三省分权的政治平衡;专使的设置削弱了六部的行政职能;翰林学士草拟诏敕代行了中书省部分决策权;宦官专权瓦解了三省制的组织原则。

——摘编白王素《三省制略论》

材料二 杰斐逊是美国民主政体的创立者,他认为,政府应该是民主的政府,政府应尽量减少对社会生活的干预。当一个市民社会刚出现的时候,它便形成了民主传统;当市民社会巩固时,民主传统也得到加强;市民社会占有支配地位,因此美国宪政避免了激进革命。从殖民地、邦联到联邦制,美国是先有社会后有政治国家,这不同于其他国家宪政之路,美国是从限制国家权力开始进行的。从邦联到联邦制,加强了中央的权利,这也是现实需要。因为松散的邦联体制和中产阶级需要一个强有力的全国性政府,既保障安全又能保障对外贸易的进行,还有利于建立统一的国内市场。但是建立一个强有力的中央政府也要防止英王式的新暴君,防止专制集权,所以采用了三权分立的政治体制。分权制不仅是横向的,杰斐逊又提出纵向分权,从而既保持了中央的权威,也使地方具有更大的自治性。

——摘编自信力建《美国宪政精神的源头是什么》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代三省六部制的特点,并分析其历史影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出美国三权分立制相较于唐代三省六部制的主要不同之处,并说明造成不同的主要原因。