1 . 北宋仁宗中期,士大夫政治走向成熟,皇帝负责最后裁决,具体行政事务由代表“天下”的士大夫为主体的各个机构分工完成,形成了“皇帝与士大夫共治天下”的权力体系。据此可知,这一体系出现的思想渊源是( )

| A.儒家仁政的政治理想 | B.重文轻武的制度设计 |

| C.君臣平等的制衡观念 | D.科举提高了官员素质 |

您最近一年使用:0次

2023-05-02更新

|

352次组卷

|

5卷引用:四川省内江市2023届高三三模文综历史试题

名校

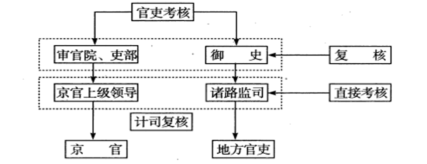

2 . 下图反映了宋代( )

| A.层层考核杜绝徇私舞弊 | B.分化事权导致机构臃肿 |

| C.兼顾集权与考核的实效 | D.高度专制造成政风因循 |

您最近一年使用:0次

2023-08-17更新

|

273次组卷

|

5卷引用:四川省绵阳市南山中学实验学校2023届高三冲刺文综历史试题(二)

名校

3 . 如表是宋太祖和宋太宗时关于参知政事职权的描述。这可用于说明( )

| 宋初 | 不宣制,不押班,不知印,不升政事堂,殿廷别设砖位于宰相后 |

| 太祖开宝六年 | 与宰相轮流知印、押班、奏事 |

| 太宗至道元年 | 与宰相分日知印、押正衙班。其位砖先异位,宜合而为一,遇宰相、使相视事及商议军国政事,并得升都堂(政事堂) |

| A.皇权的加强 | B.行政效率降低 | C.财权的分化 | D.宰相沦为虚职 |

您最近一年使用:0次

2023-05-05更新

|

271次组卷

|

4卷引用:四川省成都市石室中学2023届高三高考适应考(二)历史试题

四川省成都市石室中学2023届高三高考适应考(二)历史试题海南省2023届高三高考全真模拟(六)历史试题(已下线)历史(海南卷)-学易金卷:2024年高考第二次模拟考试2023年湖南高考历史真题变式练习中国古代史

名校

4 . 阅读材料,回答问题。

(1)根据材料并结合所学知识,概括南宋“四十大邑”改革内容的特征。

(2)根据材料并结合所学知识,分析南宋“四十大邑”改革的影响。

材料 在宋朝行政体制中,向有“州郡为本,县为末”的理念。北宋徽宗以后,县赋税负担沉重,士人多不愿出任县令之职。南宋与金对峙过程中,众将领兼领地方诸路财权,分割朝廷在地方的财利,逐渐形成地方财政分权的严峻局面。南宋绍兴六年(1136),宋高宗下诏选浙西十四县、浙东九县、江东八县、江西四县、福建四县和湖南一县,合称“四十大邑”。四十大邑的知县多由政事堂直接任命,并给予其州通判的待遇。以此为契机,政府明文规定“不任县令不除(担任)监察御史”“初改(提升)官人必作令(县令),谓之须入”,并禁止在县一级增税。此后,县级行政逐步作为南宋官僚群体施展抱负的晋阶之地。秦汉以来以郡为地方行政中心的状况逐渐改变。

——据吴业国《南宋“四十大邑”考论》

(1)根据材料并结合所学知识,概括南宋“四十大邑”改革内容的特征。

(2)根据材料并结合所学知识,分析南宋“四十大邑”改革的影响。

您最近一年使用:0次

2023-03-23更新

|

279次组卷

|

3卷引用:四川省成都市2023届高三二模历史试题

名校

5 . 南宋时,“凡进实录,宰臣率史官诣崇政殿以献”,后置礼仪使,逐渐形成一套庄严肃穆而又极其繁琐的“进书仪”:皇帝服靴袍御殿,焚香、礼拜、受书等。配有“进书仪”的进呈书籍皆与皇帝密切相关,是皇帝向天下臣民宣示继承先朝政治遗产,开启本朝治道之举。此举的用意在于

| A.维护等级秩序 | B.重视对文化的传承 |

| C.突出君主有为 | D.确立理学正统地位 |

您最近一年使用:0次

2021-12-13更新

|

513次组卷

|

3卷引用:四川省达州市2022届高三一诊文综历史试题

名校

6 . 与内地武人节度使不同,边将权力极大。如宋太祖派遣士兵前往郭进(某边将)驻地时,总不忘警告他们:“汝辈当谨奉法,我犹赦汝,郭进杀汝矣”。这反映了宋初

| A.崇文抑武并未施行 | B.中央集权严重削弱 |

| C.武将尚有政治空间 | D.武人干政目无法纪 |

您最近一年使用:0次

2021-04-21更新

|

737次组卷

|

8卷引用:四川省绵阳市2021届高三三模文综历史试题

四川省绵阳市2021届高三三模文综历史试题黑龙江省大庆铁人中学2021届高三一模历史试题河南省顶尖名校2022届高三二模历史试题四川省成都外国语学校2023-2024学年高一12月月考历史试题(已下线)【考点练】2022届高三历史大数据精选试题重组模拟卷(全国通用)-卷09宋元时期的政治统治2022年高考历史一轮复习专题检测卷(新教材新高考)-专题03辽宋夏金民族政权并立与元的统一(已下线)专题04宋元时期的政治、经济和文化-备战2023年高考历史母题题源解密(全国通用)江苏省连云港市灌南县第二中学2024届高三8月月考历史试题

7 . (宋)天圣进士,英宗朝官至三司使的蔡襄说:“今世用人,大率以文词进。大臣,文士也;近侍之臣,文士也;钱谷之司,文士也;边防大帅,文士也;天下转运使,文士也;知州,文士也。”这反映了宋代

| A.重文轻武是社会主流 | B.加强统治的独特措施 |

| C.经世致用已深入人心 | D.科举是选官唯一途径 |

您最近一年使用:0次

2021-05-11更新

|

502次组卷

|

3卷引用:四川省内江市2021届高三三模文综历史试题

8 . 宋太祖定下了“誓不诛大臣”的誓约。南宋时士大夫们引用的“誓约”从“誓不诛大臣、言官”到“誓不杀大臣及言事官”,再到“誓不杀士大夫及上书言事人”。誓约的变化( )

| A.说明君主专制的进一步加强 | B.证明宋代从不诛杀文人 |

| C.反映谏官地位得到迅速提高 | D.带有士大夫政治的痕迹 |

您最近一年使用:0次

2023-05-14更新

|

212次组卷

|

2卷引用:四川省凉山州2023届高三三模文综历史试题

9 . 与唐代官员受门第的控制不同,苏辙说:“凡今农、工、商贾之家,未有不舍其旧而为士者也。” 宋代这种“士”从“民”来的人数激增。导致这一变化的主要原因是

| A.科举制度的发展 | B.君主专制的衰落 |

| C.商品经济的繁荣 | D.中央集权的加强 |

您最近一年使用:0次

2021-05-17更新

|

447次组卷

|

3卷引用:四川省凉山州2021届高三三模文综历史试题

名校

10 . 北宋王朝严禁宗室干预朝政和结交大臣,宗室子弟不得参加科举考试,宗室授官,即使再有才能,也只能领节度使、防御使及环卫官等虚职,更不得出任宰执、侍从等具有实权的官职,他们虽坐享厚禄,却形同系囚。这一措施( )

| A.意在打击门阀士族的特权 | B.体现了科举选官的开放性 |

| C.激化了北宋社会阶级矛盾 | D.一定程度上利于政权稳固 |

您最近一年使用:0次

2024-06-12更新

|

185次组卷

|

3卷引用:2024届四川省百师联盟高三下学期信息押题卷(一)文综试题-高中历史