材料一 唐立国之初即改郡为州。贞观元年,鉴于州地域太小,数显过多,便设“道”,全国分十道,每道派出采访使,为代表中央的具有督抚监察职能的官员,后增至十五道。景云二年,唐政府正式置节度使,集军、政、财、监察权于一身……特别是边境藩镇,拥兵自重,威专一方。由此导致“安史之乱”的发生。平定后,唐朝出现落镇割据。黄巢起义之后,唐朝彻底失去了对藩镇的控制,已经名存实亡。

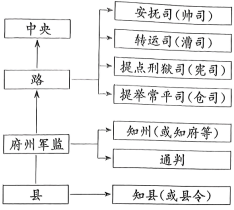

材料二 宋代地方行政组织分路、州、县三级,同时另有府、军、监等机构。宋仁宗时全国有州府、军、监一级政区二百二十二个。《宋史·职官志》说:“宋初革五季(五代)之患,诏各镇节度会于京师,赐第(宅)以留之。分命文臣出守列郡”。宋还在行政首长之外又增设“通判”一职。规定凡州府文件,必须经通判连署之后方能有效。宋还在州一级设“监当”一职,制衡知州或知府的财政权。宋代的这些政治措施,虽然能防范地方造反或违抗中央,但其弊端也很明显,便是造成内重外轻。

——以上材料摘编自林英男《唐宋时代地方行政体制和强干弱枝传统的形成》

(1)根据材料,简析从唐到宋地方行政区划的变化趋势。(2)根据材料并结合所学知识,说明唐宋两代地方行政区划设置产生的不同结果及对现代治国理政的启示。

材料一 信息是历代政府决策的重要依据,事关重大。宋代在信息的搜集和处理上,除章奏、面奏等历代类似的制度外,还有其独特之处。群臣面对、臣僚章奏、经筵议论乃至士民上书都是君主了解社情民意的途径。同时政府以行政、监察系统为主,财政、司法等专门机构为辅,建立起多层多途错落纵横的政绩考察途径来丰富信息搜集渠道。信息的搜集和处理强调时效,情报的最终汇聚点,是君主所在的“御前”。

——摘编自邓小南《宋代信息渠道举隅:以宋廷对地方政绩的考察为例》

材料二 庚子之前,清朝电报建设已初具规模。遇有紧急事件,朝廷与各省之间常通过电旨、电奏的形式沟通政情,京中对外电报线路逐渐形成东线、西线、京恰线三条。电奏与奏折相比,体例相对简洁,仅申述事实,少了繁复的礼节性饰文;由总署电局译出后,径交军机“进呈御览”,枢臣率先得观电奏。这一新型通讯方式变得日益普遍,原先双线运转的、上传下达的信息路线,一变而为多线并存的信息网络。

——摘编自郑泽民《“庚子西狩”时期电报通讯机制考析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代信息搜集和处理的特点,并简析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出晚清信息搜集和处理的新变化,并分析其影响。

材料一 唐初为了加强对地方的控制,有所谓“道”的划分,道之下是州统县的地方行政制度,唐太宗贞观初年,把全国分为十道,这时道只是一种监察巡视的区域,巡视道的官员都属临时派遣的性质,到了唐玄宗开元二十二年(公元734年),又分全国为十五道,各置常设的“采访处置史”管理,后来地方官吏的权利日益增大,节度使往往兼领道的长官,掌握军政大权,道也成为军事割据区或行政区,于是安史之乱后出现了藩镇割据的局面。

——摘编自王仲荦著《隋唐五代史》

材料二 在各级地方官的设置上,宋朝基本上是针对节度使的权力开刀的。宋统一后,起初是依照唐制分全国为十道,997年改全国为十五路(类似现在的省),后不断增加,直至二十六路。在路之下,宋的地方行政机构还有州、县两级,与州平级并存的还有府、军、监等机构。在路、州增设“监司”、“通判”等职,有力地限制了地方割据势力,但也造成宋朝冗官多的弊病。

——摘编自周宝珠、陈振主编《中国历史·宋史》

(1)根据材料一、二、概括从唐到宋地方行政区划的变化趋势。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析唐宋两代地方行政区划设置产生的不同结果。

材料一

——摘编自张海鹏徐蓝等《中外历史纲要(上)》

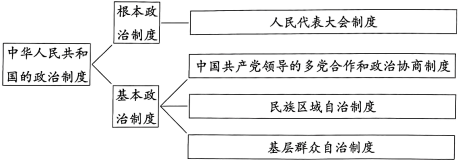

材料二 陕甘宁边区以“三三制”为原则的参议会制度,是我们党在延安时期成功执政的政权组织形式。边区第二届参议员219名,除共产党员外,民主党派和无党派人士占86人;常驻议员9人,其中党外人士6人;党外进步人士担任乡长以上各级行政领导的有3592人。边区浓厚的民主与抗日氛围,与国民党的假民主、真独裁形成了鲜明对比。在抗战最艰苦的时期,根据地各阶层人民出资出粮出人力,各方进步人士积极献计献策。如陕北著名士绅李鼎铭等11名参议员提交的“精兵简政”议案,在边区和各抗日根据地推开后,达到了精简、统一领导、反对官僚主义、提高效能、节约五大目的。同时,抗战期间有4万多名有志青年经过敌占区到延安,爱国青年们讲:“打断骨头连着筋,扒了皮毛还有心,只要我还有一口气,爬也要爬到延安城。”

——摘编自中国人民代表大会制度理论研究会《人民代表大会制度从这里走来》

材料三

(2)根据材料二并结合所学知识,概括陕甘宁边区参议会制度的特点并分析其历史贡献。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对中国不同时期政治制度与社会治理的认识。

5 . 阅读材料,回答问题。

材料一 后唐明宗李嗣源本为后唐将领,在防范契丹入侵的作战中夺得了兵权,被部下强行拥立为帝。但他本人并不愿做皇帝。每夕宫中焚香,仰天祷祝云:“某蕃人也,遇世乱,为众推戴,事不获已。愿上天早生圣人,与百姓为主。”

——摘编自王禹偁《五代史阙文》

材料二 宋朝《会计录》之制设立于北宋初期,为统计全国财政状况提供了重要资料。田况编写的《皇祐会计录》中对官员俸禄、赏赐的支出单开一卷。苏辙在《元祐会计录叙》中说:“夏贼窃发,边久无备,遂令益兵以应敌,急征以养兵,虽间出内藏之积以求纾民,而四方骚然,民不安其居矣。其后西戎既平,而已益之兵不复汰,加以宗子蕃衍充初宫邸,官吏冗积,员溢于位,财之不瞻,为日久矣。”

——据《宋史》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,分析李嗣源“不愿做皇帝”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括北宋面临的社会问题。

材料一 《周礼》以七十为致仕之年,后世虽因袭其年,却多不严格执行。历代王朝只是从道德层面鼓励官员“引年”致仕,并无完备的制度加以约束。直到唐代,仍将官员的致仕称之为高风亮节。白居易有《不致仕》一诗讽喻时人,其中这样几句:“七十而致仕,礼法有明文。何乃贪荣者,斯言如不闻。可怜八九十,齿坠双眸昏。朝露贪名利,夕阳忧子孙。”这首诗虽然是暗讽杜佑的,由此亦可见唐代的致仕之风气。

——摘编自张吉寅《北宋致仕制度研究》

材料二 从宋初到真宗时,逐步确立了比较完善的致仕制度。文臣年满70,武臣年满80,除少数元老、勋贤等尚需留任外,都应自动申请致仕。官员未到规定年龄,无特殊理由,不得请退。确因昏老不能任事或自愿就退,可以奏请朝廷予以提前休致,当时称“引年致仕”。官员到了致仕年龄,应撰表札,通过所在州府,向朝廷提出申请,获准后便领取致仕告敕,作为证明文书。

——摘编自白钢《中国政治制度史》

(1)结合材料一、二和所学知识,概括宋代致仕制度相对于前代的变化,并解释变化的原因。

(2)结合上述材料,分析宋代致仕制度的影响。

材料 科举作为吸收寒士的唯一途径,也让宋廷把科举当作最重要的取仕途径。北宋前期,一方面通过糊名、誊录、覆试、禁止公荐、禁止作弊乃至禁止参加科举等方式排除家世在科举中所起到的作用,降低势家子弟的及第机会;另一方面则施行免除路费、降低考试要求等偏向寒士的政策。科举作为帝王权术的有力手段,由于权相政治在科举中排除异己,吸纳党羽,在某种程度上窃取了帝王的“威福”权柄,变天子门生为私人的政治党羽,令科举沦为权相掌控权力的工具。在参与科举考试的过程中,势家子弟可以借助家世提供助力,而宋廷通过各种制度政策禁止势家等对科举的直接影响,将势家子弟的权力“关进笼子里”,家世仅能在提升势家子弟的文化素养上有所助益,以至于家世不再具备直接干涉科举的能力,间接影响士人考中科举的概率。宋初借助“抑势家,拔寒士”的政策来抑制势家大族的隐性影响,缩减二者在科举考试中的差距,促进社会流动。这种科举政策,有助于弥补科举之外的不公平,实现公道正义。

——摘编自李兵《宋代科举“抑势家,拔寒士”政策考论》

(1)根据材料并结合所学知识,概括宋初“抑势家,拔寒士”政策的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析“抑势家,拔寒士”政策的影响。

材料一 唐末五代时期,军阀割据混战、社会动荡不安,行伍出身的赵匡胤黄袍加身建立北宋以后,毅然革除武将所凭恃的政治资本,奉行“重文抑武”的基本国策,通过一系列政治变革,将国家治理方式由武转文,以至于“今之武臣欲尽令读书”。为了以本朝文人官僚取代前朝旧臣,将科举取士规模空前扩大,士大夫势力迅速崛起,逐渐成为与皇权相互依赖、相互制约的官僚集团,形成了“皇帝与士大夫共治天下”的政治格局。

——据邓小南《祖宗之法:北宋前期政治述略》等

材料二 宋代的中央政府管理体系多头分权,效率并不很高。但是,宋代没有贵族,皇室和后族基本上都不参与政治,政府是由科举出身的文官组成的。文官们有一定的文化素养,也有一定的办事能力。但是,就宋代整体而言,并不是效率很好的政府。整个宋代有那么多著名的文人和思想家,可是真找不出一个像样的政治家。政府内部党争不断,许多贤达之士就在党争之中冲销了彼此的贡献,甚至于因此而牺牲了。宋代并没有管制思想,也没有官方钦定的理论,可是那么多思想家的自由竞争,并没有真正形成一个像西方启蒙时代一样的风气。

——摘编自许倬云《许倬云说历史:大国霸业的兴废》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代“皇帝与士大夫共治天下”政治格局形成的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,对宋代“效率并不很高”进行合理解释。

材料一 内藏库实际是宋朝皇帝亲自掌管的理财机构,号称“天子之别库”。内藏库财赋的用途较广,如仁宗明道二年(1033年)到景秸四年(1037年)正月,三司共向内藏库借贷钱帛917.2万贯匹。这种借贷往往是有借无还的。仁宗宝元元年(1038年),提取内藏库锦绮绫罗100万匹,“下陕西路市籴军储”。高宗绍兴三十一年(1161年),提取内藏库900万缗,用来犒赏军队。孝宗隆兴二年(1164年),秋霖害稼,“出内帑银四十万两,变籴以济民”。钦宗靖康初年,“御笔:内藏库支钱一万贯,付李彀充应副道君皇后修造使用”。

材料二 内藏库内部设监官,委派诸司使或副使(武臣)和内侍充任……元丰改制,内藏库名义上隶属户部和太府寺。户部所属金部右曹案“主行内藏受纳宝货、支借拘催之事”,太府寺兼管奉宸、内藏库的受纳事务。至于两库“支用多少”,户部和太府寺“不得以会计”“文籍舛谬,不得以稽察;岁久朽腐,不得以转贸”。两库“总领之者,止中官数十人”。徽宗时,内侍受到重用,“内侍总领内藏,予夺专己,视户部为僚属”。在这种情况下,内藏库全归内侍控制。南渡后高宗时,内藏库仍然不隶户部和太府寺。绍兴十三年,规定“有司辄敢(向内藏库)会问,与供报者,皆坐之”。于是,内藏库全由内侍管理,而与外廷无涉了。

——以上材料均摘编自张其凡主编《中国大通史·宋》

(1)根据材料一、概括宋代内藏库财赋的用途。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明宋代内藏库财政管理制度建立的背景和作用。

材料一 宋代官印一曰“宝”,专称君主玺印,用玉或金;二曰“印”,是各官署、官员用印,三省、枢密院用银,六部以下用铜;三曰“记”或“朱记己”,用铜,尺寸略小于“印”,地方职司、诸军将校等使用。“寺观及士庶之家所用私记,今后并方一寸,雕木为文,不得私铸”。“文书有印,以示信防奸,给毁悉经省部,具有条制”。发送给其他机构的“行移文字”“若官文书脱误者,咨长官改正,其事理要切处皆用印”;中央重要部门的日常文书会专门委派官吏负责“对读印押”“点对印押”。

——摘编自邓小南《宋史研究诸层面》

材料二 “洪武十五年(1382年),始置文书半印勘合。”其制:“以簿册空纸之半,而编字号,用内府关防印识之,右之半在册,左半纸册付天下布政使、都指挥使司及提刑按察司。所司以册合其号,印文相同,则行之,谓之半印勘合,以防欺弊。”“凡诸司印信,铸印局专管铸造,如有刑削,则换给之。凡在外文移到京,悉送该局,辨其真伪。”明代文书行移勘合在军队和边远地区有行移勘合、军事勘合、调军勘合、出关勘合、宗藩勘合、通贡勘合、外国勘合等等。

——摘编自黄才庚《明代文书行移勘合制度》

(1)根据材料一、归纳宋代官印的特点,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料二、分析明代文书行移勘合制度的作用。

(3)结合上述材料和所学知识,谈谈对政务运行的认识。