| A.程朱理学已成为官方哲学 | B.干弱枝强的局面逐渐形成 |

| C.社会价值取向发生了变革 | D.实行崇文抑武的治国方针 |

| A.皇帝与士大夫共治天下 | B.北宋冗官问题弊端显露 |

| C.南宋面临国防压力更大 | D.宰相权力反弹威胁皇权 |

材料一 宋朝的发展轨迹上,承载着晚唐五代以来太过沉重的历史教训。“祖宗之法”立意于防范“意外仓促之变”,以制度的平缓调适来保证政治的稳定。这一方针,有效杜绝了内部的重大变局,使得宋代以后,中国历史上再也没有出现通过兵变或所谓“禅让”等方式篡取中央政权而成功者,也没有发生严重的地方分裂割据局面。防范纤悉的小心与牵制,一方面使这一朝代政治上步履蹒跚,因而难免“因循”之讥;另一方面,却也出于对“防弊”的重视,使其制度建设颇为细密,且调整更革不断,渗透出务实与创新的精神。

——摘编自邓小南《创新与因循:“祖宗之法”与宋代政治变革》

材料二 在中国古代,“祖制”特指“先皇制度”。具体而言,“祖制”是本朝开国皇帝以及先代皇帝构建的关于国家治理根本制度的规范体系,其内容涉及:国家权力分配与制衡、朝廷运行机制、重大事件决策、重要职官任免、朝贡外交以及对于特定群体的规制、对于特殊事件的处理等等。祖制的名称,各朝不一,有称“祖制”“祖训”“圣政”“圣训”也有称“本朝家法”“祖宗故事”“祖宗之法”等。历代的皇帝都十分重视祖制,将祖制作为一种原则,一种政治惯例,在中国古代国家治理与社会控制方发挥着重要作用。

——摘编自朱勇《“祖制”的法律解读》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出宋代在处理中央与地方关系时“制度建设颇为细密”的表现并分析这些措施的历史作用。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析中国古代统治者用“祖制”治理国家的原因。

| A.儒家仁政的政治理想 | B.重文轻武的制度设计 |

| C.君臣平等的制衡观念 | D.科举提高了官员素质 |

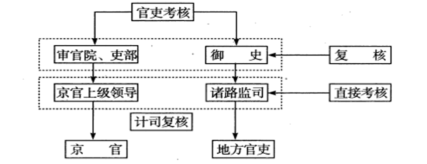

| A.层层考核杜绝徇私舞弊 | B.分化事权导致机构臃肿 |

| C.兼顾集权与考核的实效 | D.高度专制造成政风因循 |

| A.等级最高的是“漕” | B.从不同方面对各州进行监控节制 |

| C.是中央行政机构 | D.确保了各州赋税全部上缴到朝廷 |

| A.延续崇文抑武政策 | B.轻视军事力量建设 |

| C.地方割据势力强大 | D.外交思想以和为贵 |

| 宋初 | 不宣制,不押班,不知印,不升政事堂,殿廷别设砖位于宰相后 |

| 太祖开宝六年 | 与宰相轮流知印、押班、奏事 |

| 太宗至道元年 | 与宰相分日知印、押正衙班。其位砖先异位,宜合而为一,遇宰相、使相视事及商议军国政事,并得升都堂(政事堂) |

| A.皇权的加强 | B.行政效率降低 | C.财权的分化 | D.宰相沦为虚职 |

材料 在宋朝行政体制中,向有“州郡为本,县为末”的理念。北宋徽宗以后,县赋税负担沉重,士人多不愿出任县令之职。南宋与金对峙过程中,众将领兼领地方诸路财权,分割朝廷在地方的财利,逐渐形成地方财政分权的严峻局面。南宋绍兴六年(1136),宋高宗下诏选浙西十四县、浙东九县、江东八县、江西四县、福建四县和湖南一县,合称“四十大邑”。四十大邑的知县多由政事堂直接任命,并给予其州通判的待遇。以此为契机,政府明文规定“不任县令不除(担任)监察御史”“初改(提升)官人必作令(县令),谓之须入”,并禁止在县一级增税。此后,县级行政逐步作为南宋官僚群体施展抱负的晋阶之地。秦汉以来以郡为地方行政中心的状况逐渐改变。

——据吴业国《南宋“四十大邑”考论》

(1)根据材料并结合所学知识,概括南宋“四十大邑”改革内容的特征。

(2)根据材料并结合所学知识,分析南宋“四十大邑”改革的影响。

| A.与民休息 | B.守外虚内 | C.无为而治 | D.崇文抑武 |