| 领域 | 具体内容 |

| 政治上 | 改革弊政.整顿吏治(主要针对贪腐问题) |

| 经济上 | 推行休养生息 |

| 文化上 | 敦行教化、兴办教育,移风易俗(整合了男子蓄辫、女子缠足等满汉习俗) |

| A.推动了统治权威和基层秩序的重塑 | B.巩固了儒家思想的正统地位 |

| C.结束了王朝更替所带来的动荡局面 | D.实现了各民族平等交往交融 |

材料

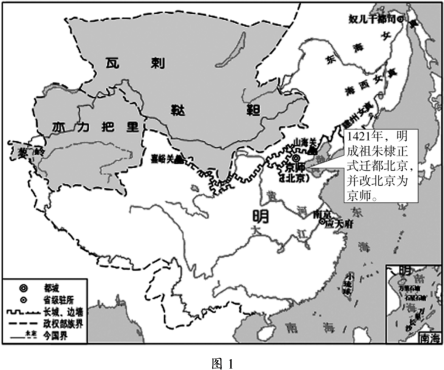

(1)依据图1并结合所学知识,对明成祖迁都做出合理解释。

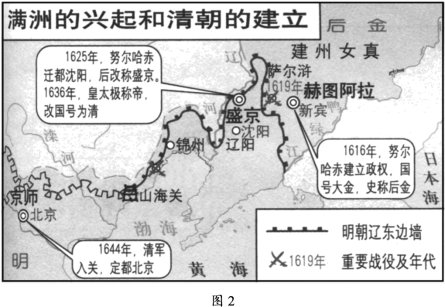

(2)提取图2信息并结合所学知识,概括清朝(后金)迁都的特点。

| A.改变了西南民族地区传统社会结构 | B.消除了民族地区与中央关系对立 |

| C.推动了国家权力在土司地区的延伸 | D.延缓了土司地区与内地的一体化 |

长城:军事防御线或地理分界线

材料一

材料二 (汉武帝)建塞徼,起亭隧,筑外城,设屯戍以守之,然后边境得用少安。

——【东汉】班固《汉书·匈奴传》

材料三 远至秦汉,许多游牧民族南下长城。历史上金主阿骨打、蒙古成吉思汗都南越长城,明朝时蒙古人曾在1449年、1545年、1550年三次兵临北京城下,长城如同虚设。……长城由夯土变成砖石,城墙更加坚固,但防御效果并不理想。

东亚大陆东南面临太平洋,受太平洋季风气候影响明显,而西北面远离太平洋,加上印度洋暖流受喜马拉雅山的阻挡,故中国西北部地区湿润程度越来越低。正是这种气候、地缘(区位)、地貌的综合影响,在距离递减规律的影响下,东南地区普遍温暖湿润,西北内陆地区普遍干燥少雨。这样的地理环境使东亚大陆北部地区为茫茫草原,西北地区也多干旱的沙漠戈壁,形成了农业文明与畜牧文明的对立。

——摘编自蓝勇《中国历史地理学》

根据材料并结合所学知识,指出汉长城与明长城的差异,并对长城的功能予以阐释。| A.开创了建都北京的先例 | B.巩固了统一多民族国家 |

| C.缩小了南北发展的差距 | D.解决了明朝的边疆危机 |

| A.王朝政治的差异 | B.制图技术的发展 | C.经济重心的变化 | D.外贸政策的不同 |

| A.邮驿体系日臻完善 | B.加强海防建设的需要 |

| C.不断加强中央集权 | D.交通运输方式的变革 |

| A.促进了社会阶层的流动 | B.扩大了明朝统治的疆域 |

| C.消除了南方的民族矛盾 | D.有利于边疆地区的开发 |

材料一 发辫拖在人们身后,如绳索,如锁链,束缚身躯,桎梏自由,竟长达二百六十余年。从太平天国发出“人皆蓄发”的号召,再到清末“剪辫”风潮乍起,人们的斗争从未停止。直到辛亥革命军起,辫子才陆续革掉。“发辫之所由来,由于满洲之入中原”,“发辫之消除,亦与满洲而俱尽”。

——摘编自严昌洪《辛亥革命与移风易俗》

材料二 1922年10月,当时不少刚刚发展起来的民族工业纷纷倒闭。荣家企业基本上采取原有手工作坊的管理方式,企业在成本、产量、质量等方面都远赶不上外资纱厂。荣氏兄弟决心“力劝各厂整理革新”。他们任用一部分受过高等、中等专业技术教育,懂得管理的新人,并扩大他们的权力;根据科学管理的需要新建一批诸如“保全部”“考工部”“试验室”等新的管理部门。至于原来的工头,则调离岗位,逐步减少其权力,给予津贴自然淘汰。

——摘编自吴雪萱《荣家企业管理的改革》

(1)根据材料一并结合所学,指出“发辫拖在人们身后”的时代背景,说明清末剪发辫逐渐成为风潮的原因。(2)根据材料二,概括20世纪20年代荣氏兄弟改革企业管理的举措,并结合所学,分析这些举措推出的历史背景。

| A.政教合一 | B.因俗而治 | C.严密控制 | D.羁縻册封 |