| A | 东汉初年统治者加强集权、发展生产,社会出现繁荣景象 | 光武中兴 |

| B | 唐太宗轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,虚怀纳谏 | 开元盛世 |

| C | 元世祖推行中原传统政治制度,兴建大都 | 大定之治 |

| D | 康熙、顺治、乾隆在位期间,政局稳定,经济繁荣,疆域开拓 | 康乾盛世 |

| A.A | B.B | C.C | D.D |

材料 洪承畴是清军入关之前归降的明朝高官,曾经以大明蓟辽总督的身份主持松锦战役,因为战败被俘而降清,后来在清军定鼎中原以及安抚各地人心方面出了很多力。清初,朝廷对像洪承畴这样的大批明朝投降者的加入是持欢迎态度的,很多投降者也深受礼遇,进而出将入相。公元1776年,乾隆皇帝下了一道诏令给国史馆,要求专门开立一个传记门类,名叫《贰臣传》。所谓“贰臣”,就是有过变节历史的人,为变节者立传,以往从来没有过,在史书编纂上属于创新之举。乾隆皇帝还直接点名道姓地列举了一些人,作为传记编纂者选人入传的标准。第一个被点名的就是洪承畴。《贰臣传》所收录的人物,不乏像洪承畴这样有大功于清朝的人。这些人原本颇受清廷优待,比如洪承畴入清后也是官居高位,没想到现在却被挑选出来,还被打上了“贰臣”的羞耻烙印。

——以上材料摘编自胡阿祥、刘志刚《开编<贰臣传>的创意之举》

(1)根据材料并结合所学知识,请概括乾隆皇帝开编《贰臣传》的主要目的。

(2)根据材料并结合所学知识,分析洪承畴等变节者在清朝待遇变化的原因。

材料一清朝康熙初,黄河几乎年年决溢为灾,与黄河相通的运河河道也受淤积破坏。康熙十六年,安徽巡抚靳辅任河道总督。靳辅深入了解黄、淮河道堤防的现状和发生水患的原因,认识到运河河道的畅通与黄河下游河道的整治关系密切,主张把运河和黄河作为一个整体,进行彻底的整治。他们把清江浦以下至海口这三百里河道的疏浚筑堤作为治河的第一步。在疏通了下游河道以后,就转入堵口工程,使黄河归入正流。到康熙二十七年,黄、淮故道已先后修复,运河的漕运也畅通无阻,黄河、淮河、运河都出现了清初以来少有的稳定局面。靳辅的治理也只限于下游河道的工程防治,并不能减少中游地区的来沙,到乾隆以后,黄河形势更是日渐恶化。

材料二清末以来,水利学界的代表李仪祉把西方近代技术和中国传统的治河经验结合起来,对黄河的治理进行深入的研究,主张在上、中游地区植树造林,减少泥沙的下泄量;同时在各支流上建拦洪水库,以调节水量,并且在宁夏、绥远(今内蒙古南部)、西、陕西各省黄河流域及各省内支流广开渠道,以进一步削减下游洪水。 对下游的防洪,他提出两点具体方案:一是开辟减河,以削减异常洪水;一是整治河槽。

——以上材料摘编自葛剑雄著《黄河与中华文明》

(1)根据材料一, 概括清代靳辅治黄的成效和局限性。

(2)根据材料并结合所学知识,指出上述材料反映的治黄思路的差异。

| A.反映了迷信思想传播广泛 | B.掩盖了统治者行为的残暴 |

| C.全面揭露了文字狱的原因 | D.得到了清朝统治者的重视 |

材料一 中国古代史上, 出现了几个被人津津乐道的“治世”“盛世”时期,如汉“文景之治”、唐“贞观之治”、清“康乾盛世”等等。三个典型的“治世”“盛世”时期,统治者都能从前代汲取教训,居安思危,关注民生,克勤克俭,以德义感化百姓;在治理上为官择人,注重吏治,改革法制,减轻刑律,缓和矛盾,取信于民,从而有助于良好社会环境的形成;在“治世”“盛世”的初期,生产都不是高度的发展,统治阶级实行了一系列有利于发展生产的措施,为经济的恢复和发展创造了一定的条件。如解放奴婢,驱民归农,奖励垦荒,兴修水利,轻徭薄赋,不夺农时,发展生产,繁荣经济。

——摘编自裘斌 《中国古代 “治世”与“盛世” 成因探析》

材料二 康乾时期, 国家取得了巨大的发展,然而在盛世“光环”之下,我们应该看到康乾盛世的另一面。权力不受监督,就容易滋生贪腐。和珅、王皇望都是这一时期巨贪的代表。经济发展区域不均衡,人口资源环境危机显现,粮食供应问题越来越严重。1796 年至1804年,川楚陕甘豫五省白莲教起义,清政府花费了!亿2000万两白银才将其平定下去。随着闲关镇国思想和重农抑商政策越来越深化,中国经济增长的动力越来越枯竭,而同期的英国工业革命正轰轰烈、如火如荼地进行。此消彼长,清王朝在国际上的竞争力不可避免地减弱了。

——摘编自唐博 《深度探秘:康乾盛世的AB面》

(1)根据材料- -并结合所学知识,概括中国古代“治世”“ 盛世"出现的共同原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“康乾盛世”背后隐藏着何种危机。

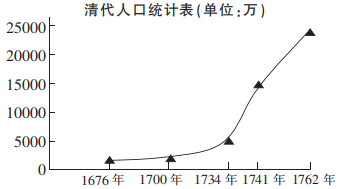

材料一

——南开大学历史系主编《清实录经济资料辑要》

材料二

或者曰:“高、曾之时,隙地未尽辟,闲廛未尽居也。”然亦不过增一倍而止矣,或增三倍五倍而止矣,而户口则增至十倍二十倍,是田与屋之数常处其不足,而户与口之数常处其有余也。……曰:天地有法乎?曰:水旱疾疫,即天地调剂之法也。然民之遭水旱疾疫而不幸者,不过十之一二矣。曰:君、相有法乎?曰:使野无闲田,民无剩力,疆土之新辟者,移种民以居之,赋税之繁重者,酌今昔而减之。禁其浮靡,抑其兼并,遇有水旱疾疫,则开仓廪,悉府库以赈之,如是而已,是亦君、相调剂之法也。然一家之中有子弟十人,其不率教者常有一二,又况天下之广,其游惰不事者何能一一遵上之约束乎?一人之居以供十人已不足,何况供百人乎?一人之食以供十人已不足,何况供百人乎?此吾所以为治平之民虑也。

——选自洪亮吉《意言·治平篇》

(1)指出材料一中清朝人口高速增长的时期,并结合所学知识分析这一时期人口高速增长的原因。

(2)根据材料二,分析人口高速增长带来的问题。并概括材料二中提出的具体应对措施。

(3)综上所述并结合所学知识,谈谈你对人口问题的认识。

材料一 秦朝开始,专制主义中央集权制的地方行政体制是郡、县两级制……秦有四十多郡,中央直接管理问题不大,西汉时疆域逐渐开拓,郡国的设置日益增多。汉武帝时达到了一百多个,中央直接管理就有些麻烦。于是,武帝时全国设十三部(后亦称州),设部刺史,再加上京城的司隶校尉,共十四个……东汉末年,军阀割据,州刺史或州牧成了地方割据势力,从此,魏晋南北朝的地方行政机构变成了州、郡、县三级……机构重叠,人员膨胀,所谓"十羊九牧",十分不便。

——摘编自宁可《中国封建社会的专制主义中央集权制度》

材料二 晚清以来,流民大量涌入东北,清政府也逐渐放宽封禁政策,招民开垦,以加强对东北地区的开发。日俄战争后,边疆局势急剧恶化。面对“外有强邻逼处,内有马贼横行”的危局,从封疆大吏到普通知识分子,纷纷呼吁清政府改革东北地区的军府制度。光绪三十三年(1907年),清廷裁三省将军,设立东三省总督,总督之下设三巡抚,分管奉天、吉林、黑龙江行省,行省下分设道、府、厅、州、县等地方民治机构。其中,东三省所设之道,多数为分巡道兼兵备衔,道员兼辖招民招垦、旗民交涉以及蒙务、商务、税收等。道本身具有监察职能,部分道还受理中外交涉事务。道的设置有益于东三省由军府制向行省制过渡及开发边疆、缓解危机。

——摘编王景《清末东三省道设置与作用》

(1)根据材料一,概括汉武帝时期地方管理机制变动的主要原因,并说明汉代及之后地方行政机构层级增多带来的不利影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括晚清政府改革东北地区行政制度的原因,并简析晚清政府在东三省设置道的作用。

材料一 努尔哈赤在八大贝勒(旗主)会议的基础上,增设若干名理政听讼大臣,责成他们与八旗旗主一同议政。皇太极时正式有“议政大臣”职名,并任命更多较低品秩贵族参与议政。随着国家的逐渐统一,议政王大臣会议与皇权矛盾日益显露。……雍正七年(公元1729年)又设立军机处。作为辅助皇帝决策的机构,使权力日益集中于皇帝。议政王大臣会议变成一些不当权的贵胄世爵挂靠之地,或是给予一些大学士、尚书之类官僚例兼虚衔的部门。乾隆五十六年(公元1791年)议政王大臣会议被取消。

——摘编自阎步克《中国古代政治制度史》等

材料二 君主专制的不断强化,并非一无是处,在特定情况下也能够提高决策效率。以乾隆帝平定准噶尔叛乱这一事件为例,就凸显出决策者还是应该具备起码的担当意识。正是乾隆帝紧紧抓住准部内乱这一稍纵即逝的大好机会,痛斥儒臣,力排浮议,乾纲独断,坚持用兵,并在获胜后审时度势,革除回部旧制,驻兵屯田,设官建制,最终开拓疆土二万余里,对稳定西北形势,奠定近代中国版图居功甚伟。

——赵冠峰、马袅《明清君主专制的加强再探》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析清朝取消议政王大臣会议的原因?

(2)依据材料二并结合所学知识,阐述清朝君主专制强化的影响?

材料一

唐太宗治国思想中的一个突出特征,就是集思广益,广纳群言……他要求大臣极力进谏,也要求他们接受别人的劝谏,不能以自己的意志要求别……孙伏伽批判唐太宗用刑过重,太宗觉得有道理,将兰陵公主园赏赐给……为了使纳谏能坚持下去,他建立了包括谏官、史官在内的政事堂会议制度,不但使谏官能了解朝政,而且令宰相不敢谎报政绩。

——捕编自李尚师、李光达著《治国方略史鉴》

材料二

经历了五代兵乱的宋太祖,切身感受到的是武将对皇权的直接威胁,因而对文臣、士大夫在认识上更为放心,故其有文官“纵皆贪浊,亦未及武臣一人也”的看法。他公开要求武将学习儒经,是为了宣扬儒家的君臣之道和营造崇文的气象,而不仅仅是为了增加武臣的文化素养。

——摘编自张希清等《10—13世纪中国文化的碰撞与融合》

材料三

清朝文字狱不仅数量较以往增多,也格外残酷。乾隆时期,大案迭起,是文字狱最恐怖的年代。据不完全统计,乾隆帝在位60年,制造的文字狱有100佘起。乾隆朝罗织的文字狱罪名甚多:讥讽官方推崇的理学和圣贤、诽毁皇帝或朝政、诋毁清朝或收藏诋毁清朝的违禁书籍等。中国封建文化专制到这个时期已发展为对封建思想文化的恐怖统治。

——摘编自杨建峰主编《大清王朝十二帝》

(1)根据材料一,概括唐太宗为“广纳群言”而采取的措施,并结合所学知识分析这些措施产生的主要影响。

(2)指出材料二中宋太祖的做法所体现的治国方针,并说明实施这一方针的主要原因。

(3)根据材料三,分析清朝前中期大兴文字狱的影响,并综合上述材料,谈谈你对中国古代王朝治国思想的认识。

材料一 秦代的朝廷,主要由“三公”和诸卿组成。“三公”,即丞相、太尉和御史大夫。从制度上说,秦朝应有太尉的官位,实际上大概未曾具体选任担当这一职务的官员。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 中书省起草诏书后,呈送皇帝,(皇帝若同意)画一敕字。经画敕后,即为皇帝的命令,然后行达门下省,待门下省加以复核。若门下省反对此项诏书,即将原诏书批注送还中书省重拟。若诏敕获得门下省同意,送尚书省执行。尚书省则仅有执行命令之权。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

材料三 近四十年来……普遍有一种误解,以为在民国成立以前,几千年来的政体全是君主专制的,甚至全是苛暴的、独裁的、黑暗的,这话显然有错误。在革命前后持这种论调以攻击君主政体,固然是一个合宜的策略。……至少除开最后明清两代的六百年……大体上说,一千四百年的君主政体,君权是有限制的。

——摘编自吴晗《历史上的君权的限制》

(1)据材料一,结合所学知识,归纳秦代“三公”的主要职责。试分析秦代太尉一职从未授予大臣的原因。据材料二,结合所学知识,分析唐代宰相制度的特点以及这一制度的作用。

(2)结合所学知识列举明清两代君主专制强化的表现。结合材料一、二和所学知识,分析材料三中“一千四百年”的古代中国历史中限制君权的因素有哪些?