材料

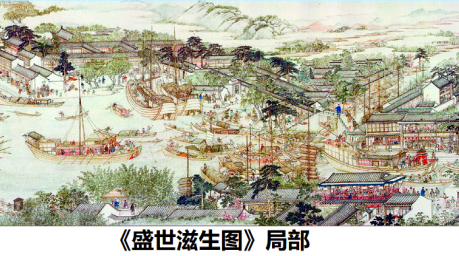

1759年,苏州人徐扬完成画作《盛世滋生图》,表现了当时苏州的繁荣景象。画作中,有14家丝绸店,22家棉布店。米市附近商旅如织,水运繁忙,有服务设施行业如酒楼、饭馆、珠宝、玉器、古玩等8家烟店中3家标出“(福建)浦城建烟”的招牌,还见许多钱庄字号。城郊的木渎镇和枫桥镇在图上也被尽情描述出盛采风貌。

——摘编自黄锡之《从<盛世滋生图>看乾隆时期苏州对江南社会经济的影响》

根据材料并结合所学知识,请对《盛世滋生图》的史料价值进行评估与说明。

明清时期,随着商品经济的发展和市民阶层的扩大,产生了一系列章回体小说,其中很多内容对研究历史有重要的史料价值,但引用时需加以辨析。

材料一 且说当时兀颜延寿将引二万余军马,会合了太真驸马、李金吾二将,共领三万五千番军,整顿枪刀弓箭,一应器械完备,摆布起身。早有探子来①幽州城里,报知宋江。宋江便请军师吴用商议:“辽兵累败,今次必选精兵猛将前来厮杀,当以何策应之?”吴用道:“先调兵出城,布下阵势。待辽兵来,慢慢地挑战。他若无能,自然退去。”

——施耐庵《水浒传》

材料二 说这(明朝)苏州府吴江县离城七十里,有个乡镇,地名盛泽,镇上居民稠广,土俗淳朴,俱以蚕桑为业。男女勤谨,络纬机杼之声,通宵彻夜。那市上两岸绸丝②牙行,约有千百余家,远近村坊织成绸匹,俱到此上市。

——冯梦龙《醒世恒言》

材料三 太监叩头道:“③奴婢乃司礼监内臣,这几个是锦衣校尉。”行者道:“这招医榜,委是我揭的,故遣我师弟引见。既然你主有病,常言道,药不跟走,病不讨医。你去教那国王亲来请我,我有手到病除之功。”

——吴承恩《西游记》

材料四 话说浙江杭州府,宋时名为④临安府,是个帝王之都。旁边人也道:“执照真的;没一个无因而来之理!”两下甚难解交。

——西周生《醒世姻缘传》

材料中划线部分有两处不符合小说所反映朝代的史实,请写出序号,并结合所学知识说明理由。

| A.经济作物开始大量种植 | B.商品经济取代自然经济 |

| C.农产品商品化趋势加强 | D.区域间的贸易较为活跃 |

| A.生动地还原了历史真相 | B.整合了社会的价值观念 |

| C.不能作为史料进行研究 | D.迎合了市民的文化需求 |

材料一 据清朝陈世元的《金薯传习录》记载,“番著种出海外吕宋(菲律宾)。明万历间,间人陈振龙贸易其地”,发现朱薯价格极贱,并且极易引种,尺许薯藤便可“随栽随活”。西班牙人“珍其种,不与中国人”,陈振龙将薯藤绞入汲水绳,混过关卡后,经七昼夜航行返回福州。值闽中早饥,振龙子经纶白于巡抚金学曾令试为种时,大有收获,可充谷食之半。自是跷确之地遍栽播。

材料二 万历庚辰,客有泛舟之安南(越南)者,公偕往。比至,首长延礼宾馆,每宴会,辄食土产日薯者,味甘美。公觊其种,贿于酋奴,获之。

——《凤岗陈氏族谱》

材料三 据宣统《东莞县志·物产》记载,万历八年(1580年),广东凤冈人陈益乘船到安南(越南),当地首领用一种名叫白薯的土产招待他,这种土产味道甘美。陈益“觊其种,贿于酋奴,获之”。由于来自番邦,故名之为番薯。

材料四 近年有人在海外得此种。海外人亦禁不令出境。此人取薯藤,绞入汲水绳中,遂得渡海。因此分种移植,略通闽广之境也。

——【明】徐光启《农政全书》卷二七《树艺》

(1)辨析上述史料,据此能够确认的关于甘薯传入中国的史实有哪些?

(2)结合所学,分析甘薯传入中国的原因及影响。

材料 范钦,明代著名藏书家。为官多年,每至一地,广搜图书。归里后,在宁波建造藏书楼,取《周易》“天一生水、地六成之”之意,意在防火,名“天一阁”。其藏书以明代刻本为主,尤其是地方志、政书、实录、诗文集居多。此外,《军令》《营规》《国子监监规》等官书,属当时的“内部资料”,一般藏书家即便有意收藏,也绝非轻易可得。他还喜欢收集古代典籍,其中以地方志和登科录最为珍稀。这些古籍都是研究古代尤其是明朝历史及各地气象水文地质矿产等宝贵资料。为保护藏书,范钦临终前订立了严格的族规,世代子孙严格遵循“代不分书,书不出阁”的遗教,从而有效防止了藏书的散失。

清乾隆年间下诏修撰《四库全书》,范钦后代进献所藏之书638种,乾隆见范家藏书数百年不毁,于是敕命测绘天一阁的房屋、书橱样式,兴造著名的“南北七阁”,用来收藏《四库全书》,天一阁由此闻名全国。

——摘编自百度百科等

(1)根据材料,概括范钦藏书楼的特点。

(2)根据材料,简析范钦建造天一阁的历史价值。