1 . 阅读材料,完成下列要求。

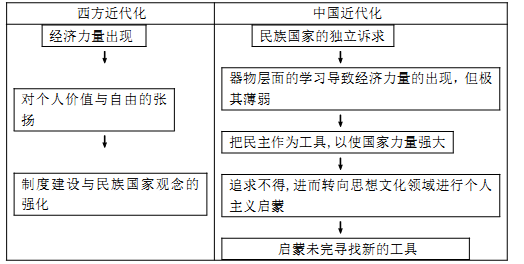

材料中西方近代化进程比较

分析上表,提取中西方近代化不同的两项信息。

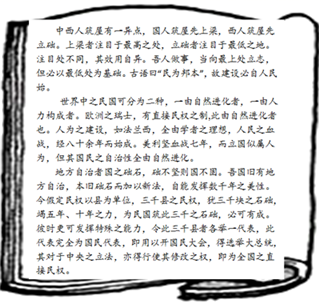

2 . 地方自治为民国之础石

1916年7月17日,孙中山在上海张园发表政见演说,载于翌日上海《民国日报》第三版。以下是该演说的部分摘录:

(1)材料中提到的“法兰西人民之血战“和”美利坚血战七年“分别指的是什么重大事件?

(2)结合材料,归纳孙中山的主要政治思想。

(3)你如何理解当时孙中山的这一演说?

| 背景 | 经济 | 民族资本主义的发展 |

| 思想 | 西方启蒙思想进一步传入中国,促使人们思想解放 | |

| 客观 | 袁世凯掀起“尊孔复古”的逆流 | |

| 概况 | 开始 | 1915年9月,陈独秀创办《 |

| 阵地 | 北京大学和迁往北京的《新青年》杂志 | |

| 代表 | 李大钊、鲁迅、胡适、钱玄同等 |

材料一 张謇(1853--1926),江苏海门人。5岁入私塾读书,接受“读书—出仕—报效国家”思想。同治七年(1868年)进入科场考试,第二年中秀才,受开封知府孙云锦和淮军将领吴长庆赏识,先后被招致入幕。后又得光绪帝老师翁同雠的青睐,中1894年甲午恩科殿试状元。早年的幕客生涯,使他目睹了官场的黑暗,1895年他毅然投身实业,创办南通大生纱厂,开始“实业救国”。

——《晚清民国人物另类档案》

(1)结合材料一和所学知识,概括促使张謇“实业救国”思想产生的主要因素。

材料二 在张謇的思想体系中,将棉和铁并重,大力提倡发展民族棉铁业,称这种思想为“棉铁主义”。棉铁业,就概念而言,棉主要是指棉花、棉田、棉种,也指棉纺业;铁业主要是指轮轨机械枪炮之制造。他曾说过:“现时吾人所用之棉铁,皆来自外洋……棉铁为国家基本工商业,十年前,以国人留心者鲜,謇与前农商次长刘垣讨论有关曾著《棉铁世界》一书,冀唤起国民之注意。”

——《广东社会科学》

(2)结合材料二和所学知识,概述张謇“棉铁主义”思想的特点。

材料三 胡适这样评价张誊“张謇先生在近代中国史上是一个很伟大的失败的英雄。这是谁都不能否认的。他独立开辟了无数新路,做了三十年的开路先锋。养活了几百万人,造福于一方,而影响及于全国。”

——凤凰网

(3)综上所述并结合所学知识,评述胡适的观点。

图1 图2

| A.彰显新式服装引起习俗变化 | B.体现出社会阶级观念淡化 |

| C.说明了传统的观念有所松动 | D.反映了共和理念深入人心 |

| A.晚清政府 | B.袁世凯政府 | C.孙中山政府 | D.蒋介石政府 |

材料 解读史料,获得历史认识,探寻史料表象背后的意蕴,是历史学的魅力所在。下表为近代前期上海地区的社会流行语汇。

| 类别 | 社会流行语汇 |

| 商行文化 | 鞠躬、英蚨、领事厅、买办、十里洋场、酒楼、影院等 |

| 饮食习惯 | 番菜、洋餐、自来水等 |

| 服饰 | 爱斯头、高丽布、旗装、香水、一字襟坎肩等 |

| 用品用具 | 自由车、洋车、轮船、自鸣钟、电线、电报、德律风(电话)等 |

| 娱乐活动 | 马戏、影戏、赛车、赛马、跑狗等 |

——摘编自陶垠霖《近代上海竹枝词民俗语汇及社会流行语汇研究》

阐述从上述材料中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求:现象源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰)梁启超的中国历史研究法

凡作一书,必先问吾书将以供何等人之读,然后其书乃如隰之有畔,不致泛滥失归,且能针对读者以发生相当之效果。例如《资治通鉴》,其著书本意专以供帝王之读,故凡帝王应有之史的智识无不备,非彼所需,则从摈阙。此诚绝好之“皇帝教科书”,而亦士大夫之怀才竭忠以事其上者所宜必读也。今日之史,其读者为何许人耶?既以民治主义立国,人人皆以国民一分子之资格立于国中,又以人类一分子之资格立于世界,共感于过去的智识之万不可缺,然后史之需求生焉。质言之,今日所需之史,则“国民资治通鉴”或“人类资治通鉴”而已。……夫如此,则史之目的乃为社会一般人而作,非为某权力阶级或某智识阶级而作,昭昭然也。

——摘自梁启超《中国历史研究法》(1921年)

(1)分析指出梁启超为何提出上述“历史研究法”?(2)梁启超的“历史研究法”体现怎样的唯物史观?并简要说明。

| A.主张君主立宪 | B.提倡民主与科学 |

| C.倡导国共合作 | D.宣传马克思主义 |

| A.共和革命不可能一蹴而就 | B.实行民主共和政体有待商榷 |

| C.人民群众的智识有待提高 | D.实行思想文化启蒙的紧迫性 |