| A.毛泽东立足于国情探索中国革命道路 |

| B.农民阶级是中国革命取得胜利的主导 |

| C.共产国际对中国革命的影响得以消除 |

| D.马克思主义尚未与中国具体国情结合 |

| A.土地革命的深入开展 | B.共产党注重宣传红军抗日主张 |

| C.工农革命意识的唤醒 | D.共产党对农民参政议政的鼓励 |

一个国家和民族不同时期的道路选择往往会在历史资料中呈现出来。

根据以上材料中的两个或两个以上的信息,就“救国道路选择”提炼出一个观点,并结合所学知识加以论证。(要求:观点明确,论证充分,表述清晰,逻辑清楚)

| A.适应了民族战争新形势的需要 | B.体现了党对人民军队的绝对领导 |

| C.有利于动员红军进行战略转移 | D.推动了井冈山革命根据地的创建 |

| A.强调了创建革命武装的重要性 | B.推动了人民军队的建设 |

| C.标志着工农武装割据思想形成 | D.指明了中国革命的前途 |

| A.尝试开展中心城市暴动 | B.推动国民革命运动发展 |

| C.开创武装夺取政权方式 | D.探索中国革命斗争道路 |

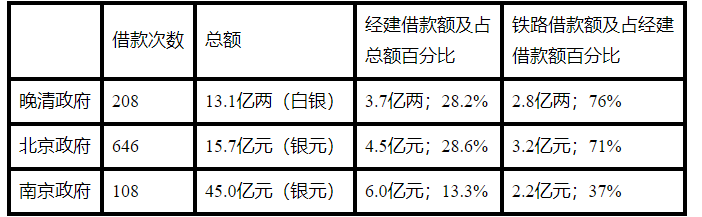

| A.近代中国政府比较重视铁路建设 | B.中国社会的半殖民地化不断加深 |

| C.经济建设是政府借款的主要目的 | D.政治民主运动推动经济独立发展 |

材料一 20世纪二三十年代,在探索中国自救的道路上有许多进步人士将焦点放到中国广阔的乡村,掀起了持续时间长达十几年的乡村建设运动。其中1929—1937年梁漱溟等学者开创了乡村建设的"邹平模式",其主要措施为;第一设置乡学村学提高乡民的整体素质和公共事务的注意力;第二提倡"固体组织,科学技术"以促兴农业,大力推广动植物优良品种,建立美棉运销合作社、蚕业产销合作社等;第三建立乡村自卫组织,汇集大家力量,共同维护区域社会的治安。

——摘编自毛月《梁漱溟乡村建设理论与实践探析》

材料二 20年代末晏阳初结合对西方社会的观察和体会开始实验他的"革心"理想,深入河北定县的霍城村,开始了著名的"定县实验"。姜阳初认为中国农民问题的核心是"愚贫弱私"四大病,"以文艺教育攻愚,以生计教育治穷,以卫生教育扶弱,以公民教育克私",四大教育连环并进的农村改造方案,从农民的切身需求出发,着眼于小处。在这里组织扫盲、改良农作物与畜牧品种、兴建刷场与广播电台、行办产销合作社和实验银行,还创办《农民报》、组织同学会与公民服务团。在定县实施卫生保健项目,以最经济的组织、推行最简单的事业、注意透彻实行。实行"预防重于治疗"的方针,还在乡村推广节制生育运动,走访家庭劝告节育。在实际上摸索出了一套符合中国国情、符合全国城乡的公共卫生体系的建设办法,这些经验适用于很多发展中国家。在50年代和60年代晏阳初的定县经验被推广到第三世界50多个国家,促进了大规模群众教育运动的发展。

——摘编自吴晓波《跌宕一百年》

(1)根据材料一、二概括中国乡村建设运动的特点。

(2)根据材料并结合时代背景对二三十年代中国乡村建设运动进行评价。

材料 《子夜》是作家茅盾于1932年间创作的长篇小说。这部作品以民族资产阶级吴荪甫和买办金融资本家赵伯韬之间的矛盾和斗争为线索,反映了1931年左右中国的社会环境。

小说梗概如下:

20世纪30年代初的中国社会,各种矛盾缠绕在一起。民族资本家吴荪甫对当时中国的工业充满了信心,他热心于发展家乡双桥镇的实业,并打算以双桥镇为基地建筑起他的“国家像个国家,政府像个政府”的“双桥王国”。期间,他与美帝国主义及官僚买办资产阶级代理人赵伯韬进行斗争,有时他根本不把赵伯韬放在眼里,要和他决一高低,但当他在金融市场失败后,且得知赵伯韬有美国老板撑腰时,却又表现得“再也振作不起来”,甚至产生了“有条件投降”的想法。最终,由于合股人杜竹斋的倒戈相向,吴荪甫发展民族工业的勃勃雄心破灭。

结合中国近代史的所学知识,从上述梗概中提取一个情节,指出它所反映的近代中国某一历史现象,并概述和评价该历史现象。(要求:简要写出所提取的小说情节及历史现象,对历史现象的概述和评价准确全面。)

| A.阐释人民军队建设的基本原则 | B.借鉴苏联城市斗争的经验 |

| C.批判王明“左”倾冒险主义倾向 | D.扩大革命统一战线的基础 |