年份 | 煤 | 钢 | 生铁 |

1912 | 0.099 | 0.06 | 0.004 |

1936 | 84.96 | 0.88 | 1.725 |

| A.抗日战争需要的推动 | B.国民政府政策的调整 |

| C.群众反帝爱国的促进 | D.西方侵略势力的削弱 |

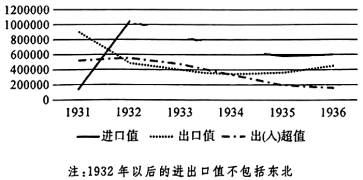

| A.进出口贸易结构发生改变 | B.民族工商业得到较快发展 |

| C.经济发展受经济危机冲击 | D.国民政府财力与实力增强 |

材料一 中国是最早开始人工制糖的国家。明末至清中期是中国糖业经济发展的重要变革时期。甘蔗从名贵植物发展到普通经济作物,手工制糖经验得到系统总结,制糖技术日益程式化,这使得中国糖品的供应数量成几何倍数增长,日常生活用糖以及以节令用糖、社交用糖为代表的民俗用糖日渐普遍化,糖品从漫长的稀有药品、贡品、奢侈品时代转入普通生活品、生活必需品时代。中国糖品对外销售远涉印度、英国、美国、瑞典、丹麦、荷兰、波斯、日本、苏门答腊、越南、墨西哥、葡萄牙和海伦娜岛等国家及地区,这一时期中国的甘蔗种植、制糖技术、糖品消费和糖品外贸等方面在东亚甚至全球处于领先地位,是当之无愧的东亚糖业大国。

——摘编自赵国壮《论中国糖业经济的“明清变革”》

材料二 1884年以前,我国蔗糖仍大量出口,畅销香港地区和英、美等国,据中国海关贸易报告数据,到1884年仍出口白糖2475万公斤,黄糖5415万公斤。19世纪末20世纪初,糖品生产贸易情况逐渐发生变化。1924-1930年,我国每年平均进口白糖60万吨,1931-1937年,每年平均进口约30万吨。直到20世纪40年代后期,我国进口糖有增无减。从20世纪初到新中国成立的1949年,中国内地机制糖厂年产糖3万吨,加上生产的土糖17万吨,合计食糖年产量也就20万吨,在当时世界产糖国家排名第26位。这一时期,中国也开始在广东、广西、四川等省建立了机械化制糖企业,甘蔗栽培与糖业的衰败状况有些许改观。

——摘编自《简谈糖业发展史之中国篇》

(1)根据材料并结合所学知识,说明明末至清中期糖业经济变革所呈现的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,指出中国近代糖业经济演变的趋势及原因。

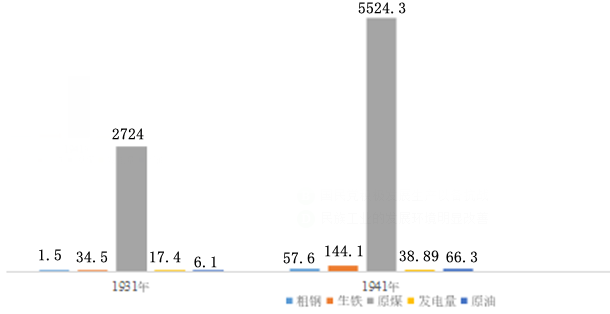

| A.中国的工业体系日臻完善 | B.国民党积极发展生产以备抗战 |

| C.中国重工业得到一定发展 | D.民族工业的发展环境明显改善 |

| 年份 | 棉纱(以各商总计为100%) | 棉布(以各商总计为100%) | ||||

| 华商 | 日商 | 英商 | 华商 | 日商 | 英商 | |

| 1932—1933 | 69.1 | 28.5 | 2.4 | 35.6 | 55.3 | 9.1 |

| 1933~1934 | 68.1 | 30.6 | 1.3 | 36.1 | 57.3 | 6.6 |

| 1934~1935 | 69.4 | 29.3 | 1.3 | 35.0 | 59.2 | 5.8 |

| 1935~1936 | 66.1 | 32.6 | 1.3 | 30.2 | 63.7 | 6.1 |

| A.中国民族企业的竞争力增强 | B.列强资本逐渐退出中国市场 |

| C.日资企业加紧在华进行扩张 | D.英国丧失工业经济大国地位 |

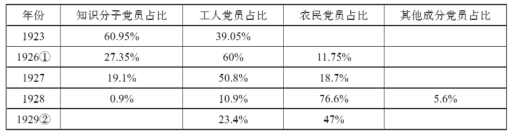

| A.中共在探索新的革命道路 | B.苏区反“围剿”斗争取得胜利 |

| C.工人阶级失去了领导地位 | D.苏区政府是农民民主政权 |

| 阶级成分 | 所占比例 | 所占土地比 |

| 大地主(收租五百石以上的) | 0.% | 30% |

| 中地主(收租五百石以下二百石以上的) | 0.4% | |

| 小地主(收租二百石以下的) | 3% | |

| 富农(有余钱剩米放债的) | 4% | 30% |

| 中农(够食不欠债的) | 18.% | |

| 贫农(不够食欠债的) | 70% | |

| 公田 | 40% |

| A.党开启深入开展农村调查先河 | B.建立工农武装割据的迫切性 |

| C.土地革命拥有广泛的群众基础 | D.地主和农民土地占比矛盾大 |

时期 | 1912—1920 | 1920—1936 | 1936—1949 |

增长率 | 13.4% | 9.4% | 5.6% |

| A.一战结束之后民族工业迅速萧条 | B.国民政府时期工业发展陷于停滞 |

| C.民国时期经济呈现持续下滑趋势 | D.国际形势变化深刻影响经济发展 |

(①因没有全国统计数字,主要是广东、湖南、江浙等地的统计。②仅据中央根据地的党员分析。)

| A.“左”倾错误思想的纠正 | B.国民革命运动的兴起 |

| C.农村包围城市道路的实践 | D.党的工作重心的转移 |

材料一 1927年八七会议后,中共发动黄安(今红安)、麻城起义,逐渐建立起以大别山为中心的第二大革命根据地——鄂豫皖革命根据地(见图4),该根据地自成立伊始,就深受粮食匮乏之困扰。1930年1月,中共鄂豫边特委报告说:“赤区粮食先被军队烧了大半”,该报告还提到,土豪劣绅带领土匪军队、清乡团压迫民众,“在光、麻、安三县被反动威胁不能归家的在三千人以上,跑在苏维埃区域不能归家的统计在三万人以上”。

——摘编自黄志高《地缘·粮食·革命:鄂豫皖苏区的际遇与困境》

材料二

鄂豫皖苏区高度重视粮食危机,1931年6月,皖西北特委第十四次常委扩大会通过的政治决议案指出。“党和苏维埃必须领导苏区群众参加生产。使群众认识到劳动才有饭吃,使苏区粮食能自己求其解决,才是巩固苏区最好的办法"。与此同时,苏区设立粮食管理机构,加强粮食运输,开展粮食救济,管控粮食流通,保障伤病兵的粮食供给以及提供金融支持来改进粮食管理。此外,苏区积极动员农民进行斗争,如潜山县的农会与当地地主豪绅也就稻价议定展开了斗争。

——摘编自张雷《鄂豫皖苏区粮食危机问题研究(1927—1934)》

(1)根据材料一并结合所学,简析鄂豫皖苏区出现粮食危机的原因。

(2)根据材料并结合所学,概括鄂豫皖苏区应对粮食危机的举措并分析其意义。