近代以来,中国社会面临“数千年未有之大变局”。无数先驱为挽救民族危亡作出艰辛的探索。五四运动以后,中国社会出现了新气象。中国共产党的成立,开辟了中华民族走向伟大复兴的新道路。

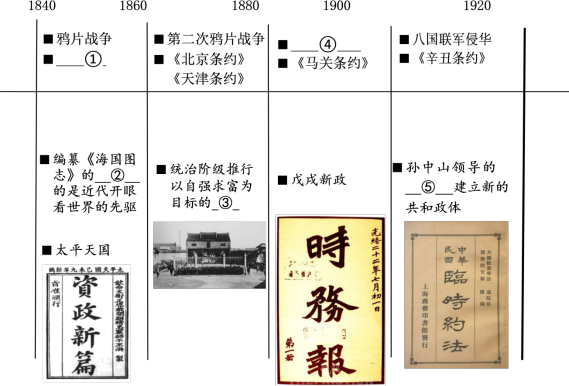

(1)鸦片战争后,先行者逐渐觉醒,探索国家出路。根据提示完成下列时间轴

(2)综合上述材料,以下对先行者的探索说法正确的是( )(双选)

| A.经历了从个体到群体的过程 | B.是广泛发动群众参与的运动 |

| C.实现从器物到制度的探索 | D.解决了近代中国根本问题 |

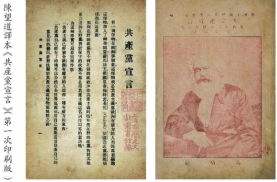

图片一:1919.6 上海工人罢工 图片二:陈望道《共产党宣言》翻译(在上海出版)

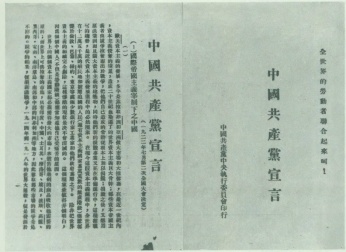

图片三:1920《中国共产党宣言》上海共产主义小组起草

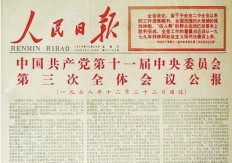

(4)中国共产党的成立,实现了民族复兴。将下列图片反映的重大事件按时间顺序排序。任选其二,简述中国共产党是怎样开辟了革命和建设的新道路。

A.  开国大典(油画) 开国大典(油画) | B. 《中共十一届三中全会全报》 《中共十一届三中全会全报》 |

C. 井冈山会师(油画) 井冈山会师(油画) | D. 中国共产党第十九次全国代表大会会场 中国共产党第十九次全国代表大会会场 |

材料一

材料二 习近平同志指出:“中国共产党的历史,总起来说是党团结带领人民不断把中国革命、建设、改革事业推向前进的历史,其所取得的成就与进步伟大辉煌,其所经历的困难与风险也世所罕见。”这一重要论述,启发我们思考“我们党为什么总能战胜风险、力挽狂澜”这样一个重要而又严肃的问题。

——摘自欧阳淞《我们党为什么总能战胜风险力挽狂澜》

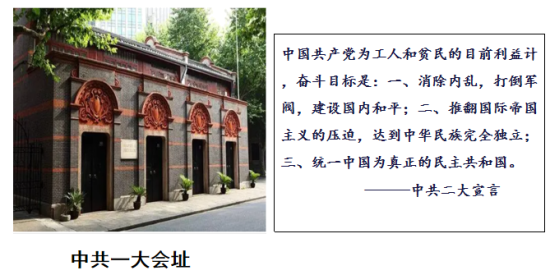

(1)根据材料一图文资料并结合所学知识,概括指出中共一大与中共二大在革命目标上的不同,并分析其原因?

(2)结合所学知识,指出材料二中中国共产党在“革命、建设、改革事业”方面的巨大成就。结合中国新民主主义革命的历史,说明中国共产党“力挽狂澜”的重大事件?

材料 表:近代中国人心目中的“理想社会”

| 洪秀全《原道觉世训》等 | “万姓同出一姓,一姓同出一祖”“所谓一本散为万殊,万殊总归一本”“予想夫天下凡间人民虽众,总为皇上帝所化所生,生于皇上帝,长亦皇上帝,一衣一食并赖皇上帝,皇上帝天下凡间大共之父也,死生祸福由其主宰,服食饮器皆其造成。” |

| 康有为《大同书》 | “公侯继轨,乳臭承袭。投于寒门,不得高爵”“欲人道至于太平,享大同之乐,亦最为巨碍而不得不除之(压制)也”“大同之世,全地皆为自治,全地一切大政皆人民公议”“当大同之时,工厂既尽归公……厂主俨如古邦君。其分管各职之伯,其补助之亚、管数之府、记事之吏如大夫,其群管工之旅如士,其巡察之胥如下士,作役之徒如民,其议工之院如朝廷。” |

| 孙中山《社会主义之派别与方法》等 | “人人不独亲其亲,人人不独子其子,是为大同世界;大同世界,即所谓天下为公,要使老者有所养,壮者有所用,幼者有所教”“夫苏维埃主义者,即孔子之所谓大同也”“国家社会主义,公有即为国有;国为民国,国有何异于民有?国家以所生之利,举便民之事,我民即共享其利”“国家为一大业主。” |

——摘编自沈善洪、王凤贤著《中国伦理思想史》(下册)

结合上述材料及所学知识,概括说明洪秀全、康有为、孙中山三人提出的“理想社会”有何异同,并简析中国“理想社会”实现的合理途径。

| A.旨在提升群众的通信 | B.反映出党迫切需要获取敌情 |

| C.说明苏区致力于教育改革 | D.适应了当时革命战争的形势 |

| A.国民政府行政效率低下 | B.考试院权威完全丧失 |

| C.文官制度未能严格执行 | D.国民党推行一党独裁 |

| A.孙中山训政理念得到践行 | B.政党政治蓬勃发展 |

| C.国民党力图维持一党专政 | D.国民革命即将实现 |

| A.揭开了武装反抗国民党反动派序幕 |

| B.加速了农村革命根据地的组织建设 |

| C.扩大了共产党在人民群众中的影响 |

| D.推动了新民主主义革命阶段的到来 |

| A.国民政府制度化水平低 | B.训政思想过于理想化 |

| C.国民党派系林立组织松散 | D.民族国家未独立统一 |

| A.推动了国内政治民主化的进程 | B.旨在强化国民党的独裁统治 |

| C.促进了国内各党派的地位平等 | D.彻底改变国民党的阶级立场 |

材料一 中国传统的乡村秩序就是一种“礼治秩序”。这种“礼治秩序”的显著特点是,“国权不下县,县下唯宗族,宗族皆自治,自治靠伦理,伦理乡钟”。宋以后乡村自治开始确立北宋中叶,乡约正式产生。中国历史上最早的乡约是宋神宗展宁九年(1076)由吕大钩所制定的《吕氏乡约》,具体内容分为四大纲领:“德业相劝、过失相规、礼俗相交、患难相性。”此后历代的乡的在内容和精神上均了治的思想。四为乡约的自治性,家代以后出现了村社自治组织,国家对乡村自治开始正式认可。明太祖朱元十分重视预防犯罪和法制宣传早在吴元年即令人将律今中与民间生活密切和关的部分内容单独辑出,加以解释,形成《律令直解》一书,并下发到各地,以使百姓知法而不再犯法。具体到乡村治理,在官箴书、家法族规、乡约和乡治文献中均蛋调在乡村自治、德治的基础上,必须遵守国法,强调国法的权威性。

——摘编自高学强《中国古代乡村治理的沿革及其历史镜鉴》

材料二 南京国民政府从1928年起着手乡村治理改革。抗战前须布的《县组织法》,形成了乡村各级自治组织的雏形,激起了民间乡村自治实验的展开;1934年起保甲制的实施,维护了乡村治安,同时也加强了国家对乡村的拉制。1939年新县制的建立,标志着乡村自治的终结和国家权力对乡村治理完全控制的开始,南京国民政府的乡村治理是传统乡村治理向现代乡村治理的转折阶段,其中所面临的问题与挑战,以及应对的策略与方案可为我国现代化乡村治理体制的建设授供良好的启示。

——摘编自于欣系《南京革今政府时期的乡村治理》

(1)据材料一并结合所学知识,归纳宋明时期乡村治理的特点及其影响。

(2)据材料二概述南京国民政府乡村治理与明清时期相比发生的变化,并结合所学知识分析其原因