名校

1 . 在20世纪初期的书刊中,“中华民族”与“华族”“华夏族”“中国民族”“国族”等称谓互相混用。20世纪30年代,书刊中的“中华民族”得到广泛使用,其他称谓则逐渐稀少。这种变化表明

| A.民族危机推动国家认同增强 | B.国民政府强化对思想的控制 |

| C.国家通用语言文字日益规范 | D.社会界的文化差异性缩小 |

您最近一年使用:0次

2022-01-27更新

|

174次组卷

|

4卷引用:甘肃省兰州第一中学2021-2022学年高一下学期期中历史试题

名校

2 . 1931年中华苏维埃共和国成立后,剥夺了一切剥削阶级的参政权力;1935年瓦窑堡会议则决定给予富农和民族资产阶级应有的政治、经济权利。这一变化

| A.促成了抗日民族统一战线的建立 | B.适应了社会主要矛盾变化的需求 |

| C.反映了近代中国阶级结构的变化 | D.表明国共关系从对峙走向了缓和 |

您最近一年使用:0次

2021-05-09更新

|

231次组卷

|

10卷引用:甘肃省兰州第一中学2023-2024学年高二3月月考历史试题

甘肃省兰州第一中学2023-2024学年高二3月月考历史试题山西省晋中市2021届高三三模文综历史试题黑龙江省大庆市东风中学2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题浙江省丽水外国语实验学校高中部2021-2022学年高二上学期第一次月考(10月)历史试题黑龙江省大庆市肇州中学2021-2022学年高二上学期第二次月考历史试题云南省昆明市禄劝县第一中学2021-2022学年高二10月月考历史试题吉林省白城市洮南市第一中学2021-2022学年高一上学期第三次月考历史试题2020年天津高考真题历史变式题黑龙江省双鸭山市第一中学2021-2022学年高三下学期开学考试历史试题山东省青岛市2023-2024学年高二下学期期中冲刺(三)历史试题

名校

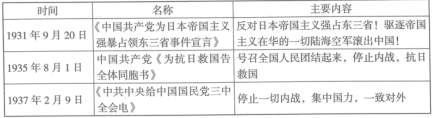

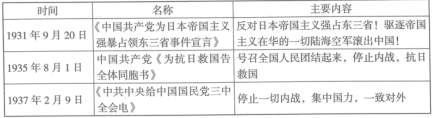

3 . 下表为中国共产党在不同时期颁布的历史文件,对以下信息理解正确的是

| A.民族危机加剧,抗日反蒋成为全国各界共识 |

| B.红军长征结束,开始了中国革命斗争新局面 |

| C.社会矛盾变化,中国共产党作出了政策调整 |

| D.全面抗战爆发,抗日民族统一战线正式建立 |

您最近一年使用:0次

2020-11-07更新

|

248次组卷

|

3卷引用:甘肃省庆阳市宁县2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题

4 . 阅读材料,完成下列要求。

(1)据材料一,指出鸦片战争后,清政府对外交往的变化,并对此变化做出简要评价。

(2)据材料二,概括南京国民政府对日外交政策的改变。结合所学知识,分析出现这些变化的原因。

(3)综合上材料,谈谈影响外交的因素。

材料一 清政府最初的改变在外交方面。1843~1844年,清政府相继开放广州、福州、厦门、宁波、上海五处为通商口岸与外国商人进行交往。为了应付这种新局面,在列强的要求下,清廷在礼部、理藩院之外设置了专门的机构办理对外交涉,即管理五口通商事务的“五口通商大臣”。其名义上是处理“通商事务”,但实际上是办理外交事务。这是近代外交的一个起点。

——《中华文明的历史拐点》

材料二 1927年南京国民政府成立后,在对外政策上尝试以日本为外交中心谋求与日本建立一种稳定的合作关系;1928年日本制造济南事件后,国民政府奉行联美制日政策,借助英美制衡日本在中国的扩张;九一八事变发生后,国民政府在事变初期实行不抵抗政策。……1935年后,日本提出旨在全面控制中国的“广田三原则”,并积极策动华北事变。在这种形势国民政府的对日政策趋向强硬,抗日的外交政策初步形成。

——臧永祥《南京国民政府对日政策探析》

(1)据材料一,指出鸦片战争后,清政府对外交往的变化,并对此变化做出简要评价。

(2)据材料二,概括南京国民政府对日外交政策的改变。结合所学知识,分析出现这些变化的原因。

(3)综合上材料,谈谈影响外交的因素。

您最近一年使用:0次

2019-09-16更新

|

91次组卷

|

2卷引用:甘肃省平凉市泾川县2018-2019学年高二下学期期末统考历史试题

真题

名校

5 . 长征期间,国内外形势发生重大变化,民族矛盾加剧,中国共产党的方针政策进行重大调整。这一调整是指

| A.召开八七会议,确定武装反抗国民党反动派的总方针 |

| B.召开遵义会议,纠正“左”倾错误路线 |

| C.发表“八一宣言”,号召停止内战,一致抗日 |

| D.召开七大,确立毛泽东思想的指导地位 |

您最近一年使用:0次

2019-01-30更新

|

2686次组卷

|

50卷引用:甘肃省甘谷县第一中学2018届高三上学期第二次月考历史试题

甘肃省甘谷县第一中学2018届高三上学期第二次月考历史试题2014年全国普通高等学校招生统一考试文科综合能力测试历史2015届福建尤溪一中高三上期入学考试历史试卷2015届安徽安庆市望江中学高三第一次月考历史试卷2015届河北石家庄五校联合体高三上期第一次月考历史试卷2014-2015学年福建八县市一中高一上期期中联考历史试卷2014-2015学年湖南娄底市高一上期期末历史试卷2015届广东佛山一中高三10月月考历史试卷2016届山西省忻州市第一中学高三上期第一次月考历史试卷2015-2016学年福建大田县一中高一上期中考试历史试卷2016届四川省新津中学高三下学期二诊(3月月考)文综历史试卷2015届河北石家庄五校高三上期一次月考历史试卷2015-2016学年沧州市第一中学高二下学期期末考试历史试卷河北省蠡县中学2016-2017学年高二6月月考历史试题湖南省双峰一中2017-2018学年高三上期第一次月考历史试题河北省承德一中2017-2018学年高一上学期第二次月考历史试卷广西防城港市防城中学2018届高三年级10月份考试历史试卷云南省玉溪市玉溪一中2017-2018学年高一上学期第二次月考历史试题山西省太原市成成中学校2017-2018学年高一12月月考历史试题【全国百强校】河北省石家庄市第一中学2017-2018学年学年高二下学期期中考试历史试题(已下线)2019高考备考一轮复习精品资料 专题三 近代中国反侵略、求民主的潮流 第7讲 新民主主义革命的崛起及国共十年对峙【教学案】(已下线)2019高考备考一轮复习精品资料 专题三 近代中国反侵略、求民主的潮流 第8讲 抗日战争和解放战争【教学案】浙江省杭州市实验外国语学校2017-2018学年高一下学期期中考试历史试题(已下线)2019高考热点题型和提分秘籍 专题七 新民主主义革命的崛起及国共十年对峙( 教学案)(已下线)2019高考热点题型和提分秘籍 专题八 抗日战争和解放战争 (教学案)(已下线)2019高考备考二轮复习精品资料 专题9 近代中国反侵略和、求民主的潮流 教学案四川省绵阳市三台县三台中学实验学校2018-2019学年高一上学期期末适应性考试(二)历史试题湖南省双峰县第一中学2018-2019学年高一下学期开学考试历史试题山东省淄博市淄川实验中学2018-2019学年高一2月寒假开学考试历史试题【全国百强校】山西省太原市第五中学2018-2019学年高二下学期阶段性测试(4月)历史(理)试题1【全国百强校】山西省太原市第五中学2018-2019学年高二下学期阶段性测试(4月)历史(理)试题2河北省阜城中学2017-2018学年高一上学期第四次月考历史试题湖南省邵阳市洞口县第九中学2019年高三上学期第二次月考历史试题湖南省邵阳市邵东县第十中学2019年高三上学期第三次月考历史试题湖北省宜昌市点军区第二中学2018-2019学年高一3月月考历史试题西藏拉萨中学2019-2020学年高一上学期期末考试历史试题重庆市北碚区2019-2020学年高二上学期期末学生学业质量调研抽测历史试题十年(2011-2020)高考真题历史分项-中外历史纲要上-第22课从局部抗战到全国抗战福建省三明市永安市第三中学2021届高三上学期期中考试历史试题安徽省宿州市泗县第一中学2020-2021学年高二下学期第三次月考历史试题(已下线)2022届高三历史一轮复习尖子生培优题典(课标全国专用)-考点05中国近代政治山东省潍坊市潍坊实验中学2022届高三上学期开学考试历史试题河北省石家庄市新乐市第一中学2016届高三上学期第一次月考历史试题河北省邯郸市曲周县第一中学2016届高三上学期第二次摸底考试历史试题第22课 从局部抗战到全国抗战-十年(2012—2021)历史高考真题(中外历史纲要上册)专题08 列强侵华与近代中国的民主革命-十年(2012-2021)高考历史真题分项汇编(全国通用)天津市红桥区2019届高三上学期期末历史试题广东省汕头市潮阳第一中学2021-2022学年高一下学期期中历史(物理班)试题(已下线)专题08列强侵华与近代中国的民主革命-十年(2013-2022)高考历史真题分项汇编(全国通用)安徽省六安第二中学河西校区2022-2023学年高二下学期趣味竞赛历史试题

名校

6 . 1931年九一八事变后,蒋介石推行“攘外必先安内”政策,围攻红军革命根据地。1937年7月17日,蒋介石在庐山发表谈话,表示“如果战端一开,那就是地无分南北,年无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任”。这一变化表明

| A.中国社会民族矛盾已取代阶级矛盾 |

| B.中华民族的全民族抗战拉开了序幕 |

| C.阶级矛盾缓和国共实现全方位合作 |

| D.中日民族矛盾已经上升为主要矛盾 |

您最近一年使用:0次

2017-06-17更新

|

182次组卷

|

5卷引用:甘肃省武威第二中学2018届高三上学期期末考试文综-历史试题