史料一 中国一百年来的外交是一部屈辱的外交史。我们不学他们。我们不要被动、怯懦,而是认清帝国主义的本质,要有独立精神……

——周恩来《新中国的外交》(1949年11月8日)

史料二 半个世纪以来,和平共处五项原则经受了历史的考验,得到了国际社会的广泛认可,已成为处理国与国关系的重要准则,为维护世界的和平与稳定,促进国际关系健康发展,做出了不可磨灭的贡献。

——唐家璇

(1)根据史料一并结合所学知识,指出独立自主的和平外交“三条方针”和内容。(2)根据史料二并结合所学知识,分析和平共处五项原则提出的意义。

材料一 对于郑和下西洋,明人评价说:“自永乐改元,遣使四出,招谕海番,贡献迭至,奇货重宝,前代所希,充溢府库,贫民承令博买或多致富,而国用亦美裕矣。”远航所及,各“番王酋长相率拜迎,奉领而去。举国之人奔趋欣跃,不胜感戴。事竣,各具方物及异兽珍禽等件,遣使领赍,附随宝舟赴京朝贡”。当时东南亚各国商品交易除以物易物外,爪哇“行市交易用中国铜钱并布帛之类”,苏门答腊“国中一应买卖交易,皆以十六两为一斤(同中国古制)”。郑和还秉承“抚外夷以礼,导人以善”,“宣教化于海外诸番国,导以礼仪”的涉外原则,沿途传播中国的历法文化、衣冠礼仪等。

——摘编自王更红《从郑和下西洋话海上丝绸之路的崛起》

材料二 新中国成立初期,中国在积极发展同苏联等社会主义国家经济合作和贸易关系的同时,重视对西方国家和亚非国家的贸易,努力从中寻找突破口。东南亚国家的对外贸易在其国民收入中占的比重很大。美国的“禁运”政策打击了东南亚各国的输出,这使东南亚国家对“封锁”“禁运”日益感到不满。在东南亚地区首先突破“禁运”的是锡兰(今斯里兰卡)。中锡两国于1952年10月4日签订了关于中国售给锡兰8万吨大米的合同;同年12月签订了关于橡胶和大米的五年贸易协定。在亚非会议期间,中国代表团利用各种机会,通过各种渠道,广泛进行接触交流,开展友好活动。到1956年,中国已同印度、缅甸、锡兰等9个亚非国家签订了政府间的贸易协定。从1951年起,在中国对外贸易总额中,亚非国家所占的比重就已经超过西方国家。

——摘编自彭波、施诚《新中国是如何突破贸易封锁的?》

材料三 2015年3月28日,由国家发改委、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》指出了“一带一路”的范围,不论是陆上还是海上丝绸之路,都离不开与东南亚国家的联系。党的十九大提出,我国经济正处在转变发展方式和转换增长动力的关键期,加之2018年中美贸易摩擦加剧,在此大背景下,中国要加快调整产业结构,扩大开放力度,拓展“一带一路”沿线国家出口市场,坚持走出去和引进来并重。东南亚国家现已成为我国“一带一路”倡议中最重要的贸易伙伴。

——摘编自李村璞、柏琳、赵娜《中国与东南亚国家贸易潜力及影响因素研究基于随机前沿引力模型》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括郑和船队与东南亚国家交往的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国成立初期中国与东南亚国家发展贸易的原因及其影响。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简述从中国与东南亚国家交往中所得到的启示。

材料一 新中国是愿意同愿意遵守平等、互利及互相尊重领土主权等原则的外国政府建立外交关系并发展经济文化往来的。新中国成立初期,首先同有和平中立倾向的北欧各国和瑞士建立了外交关系。英国和荷兰较早承认新中国,但参加了美国的侵朝战争和对华禁运,中国只同它们建立半外交关系。对于没有承认新中国且与国民党集团保持外交关系的其他资本主义国家,中国主要是同它们发展民间往来和贸易文化交流。毛泽东曾指出,如同中国的革命一样,中国的建设也“是依靠发挥中国人民自己的力量为主,以争取外国援助为辅”。“那种丧失信心,以为自己什么也不行,决定中国命运的不是中国人自己,因而一切依赖外国的援助,这种思想是完全错误的”。

——摘编自沙健孙《1949-1956:中华人民共和国政府处理与西方发达国家关系的策略》

材料二 新中国成立二十多年来,中国的国际地位不断提高,美国政府实行二十多年“遏止和孤立”中国政策的失败,加之美国与苏联争霸中所处的守势地位,使美国不能不承认中华人民共和国的发展和在国际事务中的巨大作用,不得不考虑改善与中华人民共和国的关系。

美国总统尼克松说:“如果没有(中国)这个拥有七亿多人民的国家出力量,要建立稳定和持久的国际秩序是不可设想的。”同样,中国也面临新的战略抉择。那时候,苏联驻兵中国北方边境,构成对中国安全的主要威胁。在这种形势下,改善中美关系,对改善中国的国际地位,对付来自苏联的威胁十分有利:同时,时解决台湾问题,实现祖国统一大业,也有重要作用。

——人民教育出版社《历史必修1》

(1)根据材料一概括新中国成立初期对外政策的特点,并简析新中国成立初期对外政策的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中美外交关系改善的原因和影响。

材料一 美国杜鲁门政府把中华人民共和国的诞生看作是“受苏联控制、支持的结果”,继续推行“扶蒋反共”的政策,这就关死了美国与新中国改善关系的大门。正是由于美国对新中国的敌视政策,毛泽东感到新中国有了苏联等社会主义国家的支持,有利于放手地进行国内建设,有利于共同对付面临的帝国主义的侵略和威胁。与此同时,新中国成立以后,苏联积极地在政治、经济、文化教育等事业上予以援助,这促使中共更加坚决地采取“一边倒”的外交方针。

——摘编自徐如军《论新中国外交思想三个层面的转变》

材料二 以1978年中国共产党召开十一届三中全会为标志,中国的外交政策出现了大调整。这次调整自然与国际局势的变迁有重大关系,美苏两国在冷战中加强了对话,和平与发展成为世界各国人民的普遍愿望和共同追求。在仍然坚持独立自主的外交政策的前提下,中国将外交政策的内涵定义为“不结盟、不对抗、不针对第三国”,其中的“不结盟”更加鲜明地强调了我国外交政策的完全独立与自主。

——摘编自伏文艳、江敏《国际局势变迁视野下新中国外交思想审视》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新中国成立初期“一边倒”外交方针形成的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述改革开放以后我国外交政策调整的意义。

材料一 1954年日内瓦会议上,美国侵略者不愿正视亚洲的现实,他们还在妄图保持殖民国家在亚洲的特权,还以为现在和19世纪没有什么两样,以为亚洲各国人民仍旧可以继续作为殖民者剥削和奴役的对象。为了实现这条路线,美国侵略者阴谋破坏日内瓦会议,策动组织东南亚的军事侵略集团;他们还在对其主要盟国施加压力,迫使亚洲各国接受美国的计划,因为连其主要盟国,也对美国的这种冒险政策表示顾虑。

——摘编自艾纳《美国殖民主义在亚洲》

材料二 日内瓦会议上,周恩来发言提出了解决亚洲问题唯一合理的途径,这条途径必须以承认亚洲各国人民的自由、独立与主权等基本权利为基础。被视为日内瓦会议五大国之一的中华人民共和国代表在会议上的一言一动,都被与会各国关注着。在开会的时候,有些资本主义国家以及它们的代表发言时,并没有多少人在听,有的在看报,有的在办别的事情,有的在打瞌睡,有的连(同声传译)耳机都不戴上。可是,当中国代表发言时,他们全都把耳机戴上,聚精会神地倾听着。其实,新中国的代表在会议上的发言,不仅是会议厅中的全体人们在倾听着,全世界的人们也在倾听着。

——摘编自福英《谈日内瓦会议》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述从二战结束到1954年日内瓦会议期间美国在处理亚洲问题上的具体做法。(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国的发言在日内瓦会议上受到与会各国关注的原因。

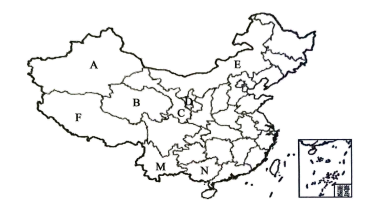

材料一

材料二 1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》确定实行“民族区域自治”,“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”。1954 年通过的《中华人民共和国宪法》规定:“各少数民族聚居的地方实行区域自治;各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。”1984年《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施。1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

——摘编自选择性必修一《国家制度与社会治理:当代中国的民族政策》

材料三 标语口号通过将党和国家的路线、方针、政策等概括浓缩为简明扼要的句子来引领社会发展,从而被深深地烙上了时代的印记。

| 20世纪40至50年代 | “一边倒”“和平共处五项原则” |

| 20世纪50 末至60年代末 | “两个拳头打人”“一大片” |

| 20世纪70年代 | “一条线、一大片” |

| 21 世纪 | “全方位”“互信、互利、平等、协作” “与邻为善、以邻为伴” |

——整理自韩承鹏《标语与口号:一种动员模式的考察》等

(1)根据材料一并结合所学,用图中的字母代替写出新中国在全面建设社会主义时期建立的3个省级自治区。(2)根据材料二,概括中国民族区域自治制度的特点。结合所学,指出20世纪九十年代以来,党和国家处理民族问题的思想原则。

(3)根据材料三并结合所学,自拟论题,以“口号标语的时代印记”为主题选取两个阶段进行论述。(要求:所拟论题观点明确,史论结合,史实准确)

材料 小邮票大历史邮票不仅是“邮资凭证”,更是人类文明和社会进步的见证。邮票作为“国家名片”,承载更多的“方寸纳天地”的价值,是一个民族特定阶段自身历史具体、生动的写照。

1952年《中国人民志愿军出国作战二周年纪念》邮票 1952年《中国人民志愿军出国作战二周年纪念》邮票 |  1952年《土地改革》特种邮票 1952年《土地改革》特种邮票 |  1953年《中国工会第七次全国代表大会》纪念 1953年《中国工会第七次全国代表大会》纪念 |

1954年第一届全国人大和《中华人民共和国宪法》纪念邮票 |  1955年《努力完成第一个五年建设计划》特种邮票 |  1955年《中苏友好同盟互助条约签订五周年纪念》邮票 1955年《中苏友好同盟互助条约签订五周年纪念》邮票 |

1957年《农业合作化》特种邮票 |  1965年《万隆会议十周年》纪念邮票 |  2004年《和平共处五项原则创立50周年》纪念封 2004年《和平共处五项原则创立50周年》纪念封 |

——摘自中国邮政网

(1)上述纪念邮票展示的史实反映了当时我国发生了什么样的历史性变化?

(2)作为一位历史学习者,请你以上述某一个邮票所述史实为中心,建构它们之间的内在联系。

材料一 新中国在建国初期所遇到的国际环境,一方面是社会主义国家和各国人民的友好和善意,一方面是美国为首的反动势力的敌视和侵略。……新中国作为一个新型的国家,要为抛弃旧中国的外交传统,建立新中国独立、自主、平等的对外关系而努力。

——摘编自王绍坊著《中国外交史》

材料二 1972年2月,尼克松总统访问中国。毛泽东抱病会见尼克松,周恩来同尼克松举行会谈。……1978年12月,中美双方同时发表《中美联合公报》,美国政府承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府,台湾是中国的一部分。1979年,中美两国正式建交。……1972年,刚刚出任日本首相的田中角荣,应周恩来邀请访华,签署了建立外交关系的联合声明。接着,国际上出现了一个同中国建交的热潮,许多国家纷纷同中国建立外交关系。

——摘编自人教版《历史1》必修

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国在建国初期面临的国际环境。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括二十世纪七十年代中美关系发生的变化及其影响。

材料一 随着一战战事不断扩大,北京政府并未因奉行“局外中立”而置身事外。1914年8月 15日,日本为独霸东亚,以英日同盟为借口,正式对德宣战,并出兵中国山东。早在开战之初,北京政府特意划定战区,以保护商民财产勿受伤害。但交战区的划定并未对日军有所约束,其侵犯中国主权的行为屡屡发生。面对日军侵犯中立的行为,山东地方政府屡次向中央呈报日军的不法侵扰,山东各界也发起东亚和平维持会,“就近视察日军,调查损失,以图保维治安,要求赔偿之实行”。经外交、司法两部商议,即由佥事王鸿年携精通法学得力人员前赴山东各地详细调查。同时,外交部又致电山东将军靳云鹏对于日军不法侵扰应“随时切实调查,搜罗证据,以为将来要求赔偿地步为要”。截至 1916年6月,山东各县将各项损失基本汇案登册,北京政府已决定以参加战后和会作为解决山东问题的主要办法。

——摘编自韩康康《巴黎和会时期北京政府索赔决策的转变:从参与到退出》

材料二 为国家博物馆藏《关于收回帝国主义国家在北京的兵营及其他建筑的布告》

(1)根据材料一,指出一战初期中国对山东问题的解决措施。结合所学知识,分析其措施的主要特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,提取布告呈现的主要时代信息,归纳其在新中国初期的共同作用。

(3)综合材料一、二并结合所学知识,指出中国外交政策变化的主要因素。

材料一 郭嵩焘是中国最早的外交使节,他记载的日记起自1855年,止于1891年郭去世前一日,中间缺三段,约39个月,首尾37年。记载当时内政外交、社会状况和学术艺文等情况,以下是日记整理内容

光绪三年正月初四日(1877年2月16日)。日记中郭嵩焘认为英国民风淳朴,知礼有节,即便比照中国士大夫们的“华夷”标准,英国人也不再是什么“夷狄”蛮人。在之后的日记中,郭嵩焘经常用诸如“厚”“平”之类的褒扬词语来表达对英国社会的好感。

光绪三年五月初十日(1877年6月20日)。赴茶会,并进行参观,对于英国工业所取得的成就,他得出如下结论:“此邦格致之学,无奇不备,可以弥天地之憾矣”。

光绪三年十二月十八日(1878年1月20日)。郭嵩燕等人谈论西方制度,认为西洋“君德”“相业”是中国自古及今从未所闻,而其国政开明、官吏选贤择能、议院服争无隐、政事一乘民意,是“积之久而亦习为风俗”的结果。据此而感悟:“西洋一隅为天地之精英所聚,良有由然也。”中国制度在郭嵩焘心目中,已无复与西洋相较,惟寄望于中国风俗或可随之而变。

——据《郭嵩焘日记》

(1)提取材料信息,说明上述材料对研究中国近代历史有哪些史料价值。材料二 多边外交是一种与双边外交相互补充的外交战略。相对于双边外交,多边协议的制定和实施比双边协定更加具有透明性,更易于为国际舆论所监督。参与多边外交的各方,其具体利益可能有较大的差异,但它们的利益总有一个交汇。新中国成立之初就开始涉足多边外交舞台,但在很长时期内由于对多边外交的认识的局限,对多边外交的参与是有限的……20世纪70年代末以后,特别是冷战结束后,中属的多边外交方得以开展并逐渐活跃起来。中国不仅积极参与多边外交,还成为多边外交的积极倡议国和主持国。

——摘编自陈玲《建国初期多边外交的实践及分析》;王明进《中国对多边外交的认识及参与》

(2)根据材料二概括多边外交的特点。举例说明新中国初期多边外交取得的成就并结合所学分析新中国初期外交的影响。(3)根据材料二并结合所学知识,分析20世纪70年代末以后“中国的多边外交方得以开展并逐渐活跃起来”的背景。