材料一 计划经济条件下,我国采用“统包统配”的就业制度,将“消除失业、实现充分就业”作为政府工作目标和社会主义制度优越性的体现,动员几乎全部劳动力参与经济建设……70年代末我国城镇劳动年龄内女性就业的比率已达到90%以上

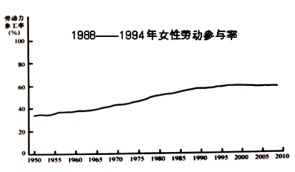

| 年份 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |

| 女性劳动参与率 | 90.6 | 90.94 | 89.49 | 87.72 | 86.02 | 84.99 | 83.33 |

——《新中国劳动参与率变化的经济学分析》

材料二

问题:提取材料一、二中有关中、美女性参工率变化的信息并加以评析。

2 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一新中国的国情决定了在中国建立社会主义制度必须经一个过渡时期。少奇同志认为新中国是一个“产业落后,发展又不平衡的大国”,“从实际看,当时我国工农业基础相当薄弱,现代工业只占工业的30%,而且我国旧有的工业是带有殖民地半殖民地性质的工业,经济上不能独立……农业也十分落后,分散的、以手工劳动为基础的、和古代没有多大区别的小农经济占统治地位”。

——摘编自《关于新中国的经济建设方针》

材料二安徽省滁县地区在最初的农村改革中,相当一批农村基层干部对改革抱观望态度。改革的领导者及时规定了在农村这场大变革中干部的身份、报酬不变,报酬随着农民生活水平的提高而有所提高。……在这项改革试点中,广东、福建等省的口粮销售价提高一倍左右,但是由于对居民发放了相应的补贴,加以适当的宣传解释工作和其他配套措施,结果消费者情绪基本稳定,没有发生山火动荡。……加快企业改革的步伐,使企业成为具有独立的经济利益和经营自主权的、真正自负盈亏的基本经济单位,是增加微观层次对区北对改革的承受力,分散国家所承担风险的重要措施。

——摘编自《走向繁荣的战略选择》

材料三改革开放以来,农村人口迁入城镇的“农转非”,务工经商的“下海潮”和“打工潮”已成为我国目前人口迁移的主要倾向。

——刘启明《人口迁移的空间过程及其迁移场研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,请从经济角度说明“中国建立社会主义制度心须经一个过渡时期”。

(2)根据材料二,概括经济体制改革中体现出的原则。结合所学知识,分析这些原则的意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,对农村人口大量迁居城市这一现象进行简要评述。

| A.规范政府与人民的服务与被服务关系 |

| B.昭示中华人民共和国的最高权力是人民 |

| C.奠定新中国的各项政治建设的基础 |

| D.代表只是大会的代表而不是人民的代表 |

4 . 阅读下列关于新中国“前三十年”(1949——1978年)的材料,回答问题。

材料一统计数据看“前三十年”

表一

| 历史阶段 | 1949—1952年 | 1953—1957年 |

| 钢铁产量 | 1952年135万吨 | 1957年535万吨 |

| 工业总产值每年涨幅 | 34.8% | 18% |

| 粮食产量 | 1952年3278亿斤 | 1957年3901亿斤 |

| 农业总产值每年涨幅 | 14.1% | 4.5% |

表二

| 历史阶段 | 1965—1976年 | 总体统计 1949—1978年 |

| 国民收入增长倍数 | 1.9倍 | 7.7倍 |

| 国民收入每年涨幅 | 6% | 7.3% |

| 工农业总产值增长倍数 | 2.34倍 | 13.8倍 |

| 工农业总产值每年涨幅 | 8% | 9.5% |

| 工业总产值增长倍数 | 2.72倍 | 39.2倍 |

| 工业总产值每年涨幅 | 9.5% | 13.5% |

| 农业总产值增长倍数 | 1.51倍 | 3.4倍 |

| 农业总产值每年涨幅 | 3.8% | 4.3% |

——根据刘日新《对前三十年应当怎样看》整理

材料二建设成就看“前三十年”

新中国成立后的30年,实行计划经济体制,这是一个历史性的变革。当时运用集中的计划经济体制,对于有效动员和集中国家有限的资源,迅速建立起社会主义工业化的初步基础,改变“一穷二白”的面貌,保证国家安全和民族独立,起到了重要的历史作用,这是应当予以充分肯定的。

——陈先《九十纪行》

30多年来,我国实行有计划发展经济,建立了比较完整的国民经济体系,保证了10亿人口吃饭穿衣的需要,做到了充分就业,保证了市场物价的基本稳定,这充分体现了社会主义制度的优越性。

——《陈先文选》

材料三错误看“前三十年”

对于大多数领导人和各级干部来说,过去在长期革命战争年代中习惯于用大搞群众运动的方法来解决面对的各种困难,并且取得巨大成功,大家便以为在经济建设中只要搬用这一过去成功的老经验来指导工作,就能闯出一条经济发展的新路来。但事实告诉我们:不管你出于多么良好的愿望,不管你怎样动员群众的力量,如果违背了经济建设的客观规律,便会遭到惩罚,甚至导致灾难性的后果。

——金冲击《谈新中国的“前30年”》

请回答:

(1)根据材料一,从阶段发展和整体发展两方面归纳新中国“前三十年”的经济发展状况。

示例:阶段发展国民经济恢复时期和“一五”计划时期工、农业生产总值涨幅明显;钢铁产量和粮食产量持续增加;其中工业发展速度尤为突出。

(2)根据材料二,概括新中国“前三十年”在社会主义建设方面取得哪些突出成就?以及该时期社会主义建设的突出特点。

(3)根据材料三,结合所学评析作者的主要观点。

①其基本内容是一化三改②特点是发展生产力与变革生产关系同时并举③提出了优先发展重工业的方针④使社会主义公有制成为我国唯一的经济基础

| A.①②③ | B.②③④ |

| C.①②④ | D.①②③④ |

6 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一下列是中国近代十九世纪六七十年代的三幅图片。

材料二1936年前,在西南现代工矿企业几乎是空白。……1938年上半年,国民政府确立了“以西南诸省为主要地区,开发各种矿产,建立国营重工业,而于民营工业及乡村手工业为普遍之调整与提倡”的经济建设方针,并在这年6月的经济部工作报告中明确指出:“今后工矿事业之发展,注重西南各省为已定之方针。”于此,西南很快变身为新兴工矿企业最集中的区域。……在迁入地的分布上,仅四川、重庆等地的内迁工厂就有430多家,60%以上的内迁厂矿都聚集到了川渝地区。因此,有评论称:“川渝工业区是后方主要的工业区”,……这些新建和内迁的企业在当时就获得了迅速的发展,成为西南地区现代企业的骨干力量之一。

——节选自张守广的《抗战时期西南工业全息图》

材料三中国现代化道路的选择与民族主义息息相关。近代中国的现代化在很大程度上是由民族主义激发而成为国家的变革目标,毛泽东时代的现代化也是民族主义促迫下的产物。

——冯静《民族主义、现代化与国家——中国现代化道路的诠释与反思》

(1)材料反映出了什么历史信息?结合所学知识分析其分布的特点及原因。

(2)据材料并结合所学知识,概括国民政府决定在西南建立工矿企业及大量工厂内迁的原因,并分析在西南建厂及大量工厂迁居川渝等地的影响。

(3)结合建国初的史实,评述作者的观点。

| A.开始改变我国工业落后的面貌 |

| B.为社会主义工业化奠定了初步基础 |

| C.社会主义经济体系在中国基本建立起来 |

| D.使中国由落后的农业国变成了先进的工业国 |

| A.中国从落后的农业国变成了发达的工业国 |

| B.轻工业的发展速度最快 |

| C.为社会主义工业化奠定了初步基础 |

| D.开始逐步建立起市场经济 |