材料一 中国历史上的环境变迁,始于秦汉。从北宋中期开始,中国环境质量整体渐劣;从全国宏观方面而言,环境最先受到严重破坏的是黄河中下游地区;宋代以后特别是明清以来,南方生态环境遭受空前的破坏,环境变化的原因主要为人口快速增长下土地资源的不当利用。为满足剧增人口的生存之需,人们不知疲倦地向自然索取,无限地垦殖耕地,毁坏植被。中国环境的变迁,除自然因素外,根本原因在于“人为”。

——摘编自陈业新《中国历史时期的环境变迁及其原因初探》

材料二

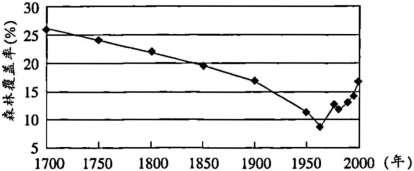

近300年来中国森林覆盖率变化趋势

——摘编自何凡能等《近300年来中国森林的变迁》

材料三 新中国成立之时,全国森林覆盖率仅为8.6%。1949年10月,林垦部(后改为林业部)成立,负责全国林业经营和林政工作,积极组织、动员社会各界力量参与林业工作。1950年,在首届全国林业工作会议上,提出了“普遍护林,重点造林,合理采伐与利用”的基本方针。1956年,中共中央发出“绿化祖国”的伟大号召。“大跃进”运动结束后,发展科学技术,开展木材综合利用、提高木材利用效率成为工作重点。这一时期颁布了一系列法规,禁止烧山及滥伐、滥垦,开展大规模造林,“造林后林权归造林者所有”。至1966年,全国已经成长起来的新造幼林超2亿亩。

——摘编自任铃《1949~1966年我国林业建设的实践探索》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析古代中国环境变迁的特征。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,说明近300年来中国森林覆盖率的阶段性变化及其成因。

| 时期 | 关系 |

| 50—60年代 | 中苏同盟对抗美日同盟 |

| 60—70年代 | 中苏分裂并继续与美日抗衡 |

| 70—80年代 | 中美日关系改善,同时抗苏 |

| 80—90年代 | 中美日保持相对友好,中苏关系逐步正常化 |

| A.四国关系变化决定国际政治格局的趋势 |

| B.意识形态的分歧主导了亚太地区的局势 |

| C.国家利益的角逐影响着国际关系的变化 |

| D.美苏争霸左右着亚太地区政治格局走向 |

| A.西欧国家开始走向联合,经济实力大增 | B.中国外交战线取得重大胜利 |

| C.党和国家领导人摆脱“左”倾思想束缚 | D.国际政治经济新秩序的建立 |

| A.消除了中美之间的意识形态分歧 | B.弱化了国家利益中意识形态因素 |

| C.推动世界格局向多极化趋势发展 | D.加速了美苏两极格局瓦解的进程 |

材料一 1950年,《人民教育》杂志发表了《当前教育建设的方针》,提出要在中小学教育内容中突出劳动教育的重要作用。1953年,政务院下发通知,提出学校应该鼓励学生毕业之后从事生产劳动。次年,中共中央宣传部《关于高小和初中毕业生从事劳动生产的宣传提纲》批判了社会上普遍存在的轻视体力劳动的思想,从思想上鼓励毕业的中小学生从事生产劳动,培养学生的社会主义劳动观。1956年,教育部下发了《关于普通学校实施基本生产技术教育的指示(草案)》,指出必须实施基本生产技术教育。针对农村劳动力不足和生产力普遍落后的情况,教育部又颁布了在小学高年级增设农业常识课进行农业常识教学的通知,以此来培养学生的劳动技能、观点和习惯,方便毕业后从事农业生产。

——摘编自张鹏飞高盼望《新中国成立以来劳动教育政策的变迁与展望》

材料二 1997年党的十五大报告高度重视学生综合素质的提升,学生的个人素质和全面发展成为教育关注的重点。1998年,教育部下发了加强中学劳动技术教育管理的意见,提出劳动教育是全面实施素质教育的重要途径。2001年《基础教育课程改革纲要(试行)》中,把劳动教育作为提升学生综合素质的组成部分。2015年《关于加强中小学劳动教育的意见》中,劳动教育内容变为能适应新时期社会发展的家政、园艺和非物质文化遗产等课程,并且把劳动教育与各种社团、俱乐部和兴趣小组相结合,摆脱了原来把劳动仅仅理解为工农业生产劳动的思维定势。

——摘编自张鹏飞高盼望《新中国成立以来劳动教育政策的变迁与展望》

(1)根据材料一,概括新中国成立初期劳动教育政策的特点,并结合所学知识,简析其作用。

(2)根据材料一、二,概括新中国劳动教育政策的变化趋势,并结合所学知识,说明其原因。

| A.多极化的趋势 |

| B.美苏冷战 |

| C.第三世界兴起 |

| D.欧洲复兴 |

| A.法国极力阻挠中美关系改善 |

| B.中美关系事关国际格局演变 |

| C.中国崛起改变美法外交战略 |

| D.世界政治多极化趋势已出现 |

| A.美国正视世界多极化趋势 |

| B.美中关系发生历史性转折 |

| C.美国实力被苏联全面超越 |

| D.美国与西欧、日本关系破裂 |

| A.国际格局多极化趋势的出现 |

| B.中美关系的正常化对苏联的影响 |

| C.20世纪70年代的台湾问题 |

| D.中国20世纪70年代的外交突破 |

材料一:1958年12月,戴高乐当选总统,建立了法兰西第五共和国。在戴高乐看来,法国若要在世界上重振雄风、再现辉煌,就必须有完全的行动自由并积极参与全球事务。……法国对现存秩序提出挑战,试图冲破两极格局,跨越对立联盟谋求大国地位。……与此同时,在亚欧大陆的另一端,苏联阵营中的中国与法国有着相同的处境,中国独立自主的地位日益提高,反苏情绪严重。1964年1月27日,法国冲破西方世界对新中国的封锁,成为第一个与中国建交的西方大国。

材料二:20世纪80年代末至90年代伊始,世界局势处于动荡之中。密朗特总统认为,冷战结束曾经被视为借中国抗衡美苏,保留提高法国大国地位的政治战略目标不复存在。相反,西方价值观在东欧、前苏联地区的得势使法国一部分相信西方价值观应主宰包括中国在内的广大发展中国家。……法国对华进行制裁,中止了法中政治对话和高层往来,冻结了两国军事方面的合作,纵容反对中国的活动。1995年希拉克当选法国总统,2002年连选连任。希拉克在任期间曾四度访华,是与中国保持最密切接触的西方国家领导人之一。他致力于发展与中国的战略合作伙伴关系,主要体现在“共同责任精神”,宗旨是“和平与进步”。中法关系进入历史上最好时期。

——以上材料摘编自吴志成、袁婷《法国对华政策的历史演进:从戴高乐到萨科齐》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中法建交的历史背景。(2)根据材料二,概括冷战结束后中法关系的变化,并结合所学知识指出影响中法关系变化的因素。