材料一 国民革命期间,中国共产党通过“五一”节的纪念活动,“在工界作简易之宣传,俾彼等了解个人之利害与夫世界之趋势”。1925年5月1日,在广州纪念“五一”节活动时,适逢全国第二次劳动大会在广东召开,全省农民大会又恰巧在该日成立,故广州工农学三界大联合,巡行人数达20万群众,沿途高呼“劳工神圣”“打倒军阀”“打倒帝国主义”等口号,声势之盛,前所未有。在纪念活动中,中国共产党多次阐明纪念“五一”节的意义,先是谋求“工人的幸福”,再是谋求“人类的幸福”。

——摘编自曹晓辉《大革命时期中国共产党对“五一”国际劳动节的纪念》

材料二 《人民日报》中有关劳动节的报道较多,其中有关劳动节的评论基本上是以社论形式出现。1949—2018年带有“劳动节”主题字样的社论文章共计52篇,对全部文章进行词频统计,报道的主题方面,建国初期的报道主题以生产节约(23.6%)、和平战争(22.3%)为主,改革开放初期以工人地位作用(16.9%)、牺牲奉献(7%)为主,市场经济时期(1992年以来)以赞美劳动(19.7%)、工人地位作用(9.4%)、关怀工人(8.7%)为主。

——摘编自周存《礼赞与动员》

(1)根据材料一,简析中国共产党在国民革命期间纪念劳动节的原因。

(2)根据材料二,对建国后《人民日报》关于劳动节报道主题的变化进行合理解释。

材料一

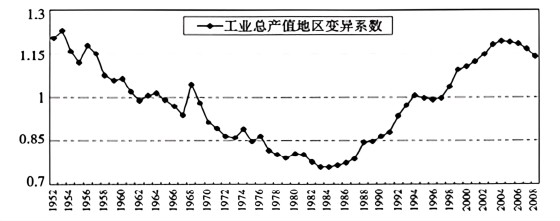

注:地区经济发展变异系数反映的是各地区之间经济发展差异情况,数值越大,差异程度越大,反之亦然。

中国工业总产值地区变异系数变动趋势图(1952-2008年)

材料二各时期沿海与内地基本建设投资所占比重(单位:%)

| 甲 | 地区 | “一五” 时期 | “二五” 时期 | 1963—— 1965年 | “三五” 时期 | “四五” 时期 | “五五” 时期 | “六五” 时期 | |||

| 沿海 | 36.9 | 38.4 | 34.9 | 26.9 | 35.5 | 42.2 | 47.7 | ||||

| 内地 | 46.8 | 56.0 | 58.3 | 64.7 | 54.4 | 50.0 | 46.5 | ||||

| 注:由于全国统计购置的机车车辆、船舶、飞机等投资,未划到地区内,因此沿海 与内地投资比重之和小于100%。 ——陆大道等著《中国区域发展的理论与实践 | |||||||||||

| 乙 | 表4东中西部地区外贸依存度比较(单位:%) | ||||||||||

| 年份 | 全国 | 东部 | 中部 | 西部 | |||||||

| 1988 | 18.08 | 28.61 | 6.17 | 5.83 | |||||||

| 1996 | 31.02 | 46.29 | 9.71 | 11.40 | |||||||

| 2004 | 57.95 | 87.99 | 11.85 | 12.85 | |||||||

——据《新中国五十年统计资料汇编》和《2004年中国经济普查年鉴》

提取材料二的信息并结合所学知识,对材料一所反映的现代中国的工业布局发展趋势进行阐释。| “百亿” | “千亿” | “万亿” | |

| 达成时间 | 1985年,111.4亿元 | 1996年,1117.4亿元 | 2010年,11450亿元 |

| 耗时 | 7年 | 11年 | 14年 |

| A.改革开放推动城市工业发展 | B.经济全球化的趋势不断加强 |

| C.国有企业发挥引领带动作用 | D.城市化和国际人才流动加速 |

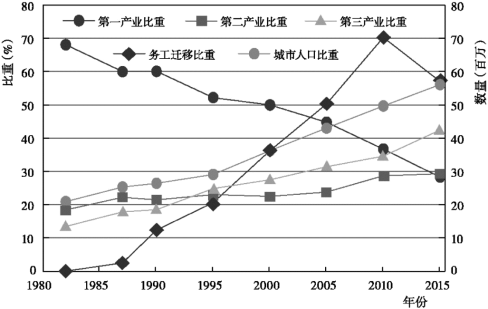

图:新中国改革开放后务工迁移量与产业(就业)结构及城镇人口比重

| A.务工迁移量与第二、三产业的发展状况相一致 |

| B.务工迁移量反映了改革开放后工业化发展与停滞 |

| C.20世纪80年代末务工迁移受国家政策调整影响 |

| D.21世纪初迁移返乡趋势的出现抑制了城镇化发展 |

中国对苏俄“新经济政策”的研究。苏俄实行“新经济政策”的第一时间,中国知识界就做了相关的报道和研究。从那以后,就一直没有中断。至今已有100多年。这100多年的研究史出现了4个高潮时期。第一次高潮出现在20世纪20年代,以孙中山为代表的国民党人,以民生主义来解读“新经济政策”,弥合了双方的理论差异。以陈独秀、瞿秋白为代表的共产党人积极响应这一政策,指出其实质是把马克思主义的抽象原理和俄国具体国情相结合。第二次高潮是20世纪50年代,毛泽东借鉴“新经济政策”的经验,结合中国的实际,提出新民主主义理论。刘少奇提出过渡理论,指出在很长一段时间内,要巩固新民主主义制度,不要急于过渡到社会主义。第三次高潮在20世纪80年代,以杨承训为代表,紧紧抓住“社会主义商品经济理论”这条主线,分析了计划与市场的关系、多种分配方式、多种经济成分、引进外国资本、改善上层建筑等一系列问题。第四次高潮是20世纪90年代以来。国内对“新经济政策”的研究进一步向纵深发展,很多学者从现代化、俄国历史整体、国际共产主义运动等角度来研究,视野更加宏大。

——摘编自《苏俄“新经济政策”中国研究史》

(1)根据材料,结合所学,分析指出20世纪20年代,国民党人和共产党人对“新经济政策”形成两种解读的出发点。(2)新中国建立后,中国学者对“新经济政策”研究的视角不断发生变化,根据材料并结合所学分别分析导致这些变化的原因。

历史的透视:科学的春天

首都国际机场壁画是中华人民共和国成立以来,第一次由国家委托的大型壁画创作工程。它开启了中国公共艺术的新篇章,成为改革开放的先声。1979年,在艺术创作与制作负责人、中央工艺美术学院张仃院长领导下,艺术家及工艺美术工作者与实习生通力合作,完成了机场候机楼二楼的东西餐厅和贵宾室的壁画创作和安装工程。其中磁州窑陶板刻线喷釉拼镶壁画《科学的春天》,由1080块24×24cm陶板组成,用象征与装饰的手法描绘人物与符号,展现人们对科学、艺术、爱情等美好事物的向往。富有磁州窑特色的金黄色透明釉在陶板刻出的凹面形成自然流动、呈现深浅变化。最终,将装饰造型的现代趣味与陶板工艺材料的质朴美感巧妙地结合在一起。

《科学的春天》(1979年)

——摘编自陈池瑜《首都机场壁画的艺术成就与历史意义》

结合首都机场壁画的创作背景,对《科学的春天》这一作品进行合理的解读。| A.所有制结构不断发展完善 | B.对外开放开始进入新阶段 |

| C.人们思想观念的逐步解放 | D.经济体制改革的持续推进 |

| 项目 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | ||||

| 实际 完成 | 实际 完成 | 增长 率% | 实际 完成 | 增长率 % | 实际 完成 | 增长 率% | 实际 完成 | 增长 率% | |

| 螺杆制冷 机产量(台) | 240 | 347 | 44.6 | 512 | 47.6 | 729 | 42.4 | 980 | 34.4 |

| 总产值(万元) | 2506 | 3377 | 34.8 | 4607 | 36.4 | 5533 | 20.1 | 6801 | 22.9 |

| 利润(万元) | 535 | 778 | 45.4 | 1153 | 48.2 | 1524 | 32.2 | 1706 | 11.9 |

| 八大经济指 标居全国同 行业名次 | 8 | 2 | |||||||

| A.现代企业制度的建立 | B.市场经济体制效果明显 |

| C.所有制结构开始变化 | D.企业活力逐步得到增强 |

包产到户的三次争论

1978年,安徽小岗村“包产到户”引发了激烈争论,作为党和政府“喉舌”的《人民日报》对此争论进行报道。

一、包产到户是“前进”还是“倒退”

1979年3月,《人民日报》介绍了安徽一些社队实行“定产到组、责任到人”的做法及显著成效。有些干部指责“搞分田到组,包产到组,是一种生产上的倒退,是脱离群众,不得人心的”。此后,关于包产到户是“前进”还是“倒退”的争论范围不断扩大。1980年,国家农委制定了一个相对中立的方案,既兼顾了集体经济又允许偏远地区实行包产到户。

二、经济发达地区能不能搞包产到户

随着包产到户的推广,经济发展相对好的地方群众要求实行包产到户的呼声高涨。由此产生新一轮的争论——“经济发达地区或是一般地区可以实行包产到户吗?”一些农业发达地区干部群众认为搞包产到户会影响机械化发展,搞到最后人心会散,农业发展方向容易走偏。支持者则认为生产责任制的建立,调动了群众的生产积极性,即使是独木桥也要走下去。1980年,中共中央指出“在一般地区,集体经济比较稳定,生产有所发展,现行的生产责任制群众满意或经过改进可以使群众满意的,就不要搞包产到户”,但已经实行包产到户的,如果群众不要求改变,就继续实行。

三、包产到户是姓“资”还是姓“社”

1980年初,在国家农委会议上,安徽代表提出“包产到户不同于分田单干”,“这是社会主义积极性的表现”。反对者则认为“包产到户就是分田单干,就是资本主义。在对包产到户姓“资”还是姓“社”问题存在分歧和争论的时刻,邓小平指出安徽肥西、凤阳开展的包产到户“效果很好,变化很快”。1982年1月,中共中央明确指出,包括包产到户在内的各种责任制“都是社会主义集体经济的生产责任制”。包产到户正式获得社会主义“户口”。

——摘编自孔瑞雪《对改革初期关于包产到户争论的分析》

根据材料并结合所学知识,围绕“包产到户的三次争论”撰写一则历史短文。 (要求:表述成文,史论结合,逻辑严密,条理清晰。)

| A.社会主义市场经济体制建立 | B.企业经营自主权不断扩大 |

| C.所有制结构发生重大变化 | D.对外开放程度进一步加深 |