材料 十八大以来,党中央把科技创新摆在国家发展全局的核心位置。2012年至2022年,我国全球创新指数排名从第34位上升至第11位;全社会研发经费从1万亿元增加到3.09万亿元;基础研究投入从499亿元提高到1951亿元;研发人员从年均325万人提高到600万人;高新技术企业从3.9万家增长至40万家。在量子信息、脑科学等基础研究领域取得一批具有国际影响力的原创性成果,高性能装备、智能机器人、激光制造、区块链、5G等重点产业的关键核心技术实现突破。聚焦种子和耕地两个关键问题,有力保障了国家粮食安全。面向人民生命健康,科技创新为疾病防治、公共卫生、应对人口老龄化提供更加精准而全面的支撑。科技创新的渗透性、扩散性、颠覆性作用充分显现,深深融入经济社会发展各个领域和百姓生活方方面面,大大提高了我国的发展质量和持久动力,并为中国式现代化创造更加广阔的新愿景、带来更加美好的新期待。

——摘编自张春玲、梁佳惠《科技部:2022年我国成功进入创新型国家行列》

(1)根据材料,指出中共十八大以来我国科技创新的突出特色。(2)根据材料并结合所学知识,说明科技创新对走中国式现代化发展道路的重要意义。

材料:1893~1936年中国有代表性的年份进出口商品分类比重表(%)

| 年份 | 出口商品 | 进口商品 | |||

| 原料 | 半制品 | 制成品 | 生产资料 | 消费资料 | |

| 1893 | 15.6 | 28.5 | 55.9 | 8.4 | 91.6 |

| 1910 | 39.8 | 25 | 35.2 | 17.6 | 82.4 |

| 1920 | 40.1 | 21.1 | 39.4 | 28.5 | 71.5 |

| 1930 | 49.7 | 15.7 | 34.6 | 26.9 | 73.1 |

| 1936 | 48.3 | 12.3 | 39.5 | 44.5 | 55.5 |

﹣﹣摘编自吴承明、许涤新《中国资本主义发展史》

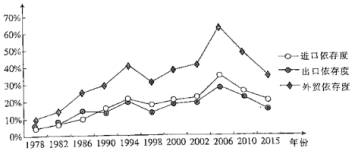

1978~2015年中国进出口依存度及外贸依存度变化

﹣﹣摘编自《中国进出口贸易统计年鉴》等

根据上述材料自拟一个论题,并结合所学知识予以合理的阐释。(要求:观点明确,阐释合理并有史实依据。)

材料一 中国自先秦时期就有“诗教”“乐教”的美育传统,从属于“礼教”。20世纪初,众多思想家、教育家在引入西方理论的背景下,展开了对近现代美育思想的建构,以期实现“立人”与“新民”。1906年王国维提倡“以审美拯救人性”,他认为美育应与“智、德、体”三育并重发展,才能造就“完全之人物”。1912年蔡元培积极提倡“美育救国”,首次把美育确立为国家教育的方针;1917年针对“忠君尊孔”的封建教育宗旨和传教士鼓吹的“宗教救赎论”,他又提出“以美育代宗教”拯救国民精神。20世纪初的美育思想以鲜明的实践品格产生了深远的社会影响。

——摘编自刘彦顺《中国美育思想通史》(现代卷)

材料二 1986年,《关于第七个五年计划的报告》指出: “各级各类学校要认真贯彻执行德育、智育、体育、美育全面发展的方针。”这是近三十年后,美育重新回归全面发展教育方针。与此同时,艺术教育逐步走入正轨,中小学美育课时数明显增多。1999年,国务院颁布的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》将美育本体性功能放在不可替代的位置,激发创造活力,全面提升学生的人文素养。2020年,教育部发布《美育教育规划细则》正式确定美育课程纳入中小学学业水平考试范围,美育课程全面开齐开足,倡导美育的全面性和终身性。

——摘编自孙刚成《历史制度主义视域下的新中国美育政策演进及启示》

(1)结合材料一和所学知识,概括20世纪初中国美育思想的特点,并分析其影响。(2)结合材料二和所学知识,指出新时期学校美育的发展趋势,并分析其原因。

材料一:到目前为止,全世界已形成三次现代化高潮:英国工业革命触发了第一次高潮,并在大西洋两岸形成现代化的始发区;19世纪中叶到20世纪初是第二次高潮,它使欧洲核心地区迅速卷入现代化,并且向其他地区强劲推进;第二次世界大战后,出现真正的全球性浪潮,世界一切地区几乎都身不由己地卷入了现代化潮流。

19世纪下半叶到20世纪初是中国现代化的初始阶段,封建旧王朝体制下的清政府谋求封建王朝的延续和资本主义的改革。从1911年到1946年,中国的现代化虽然实现了向资本主义模式的转变,但处于自发的游离状态。新中国建立后,中国选择了适合自身国情的现代化道路,探索非资本主义现代化。1979年后开始实行社会主义市场经济体制,找到了顺应全球发展潮流、兼采各国发展所长、发挥自身独有特色的发展方式。

——摘编自钱乘旦《世界现代化进程》和罗荣渠《现代化新论》

材料二:西方人认为世界就像一部“自动扶梯”:各国根据其发展阶段的不同水平,朝着同一个方向前进,注定要像西方一样,站在自动扶梯的顶端。按照这种思维,现代化意味着整个世界的西方化。但问题在于它忽视了历史和文化,每个社会都被简化为在本质上与西方相同的社会。显而易见,不同的历史和文化深刻地塑造了不同的社会,这反过来又决定了它们现代化的性质和现代性的特征。

——摘编自[英]马丁雅克《西方化不是现代化的唯-标准》

(1)根据材料一并结合史实,概述近代以来中国是怎样应对世界现代化潮流的。

(2)综合材料,谈谈你对“西方式现代化道路”和“中国式现代化道路”的认识。

材料一 新中国建立之初,党中央就明确了普及小学教育的目标。为此,1952年,教育部提出,根据实际需要,可以举办季节性小学或设早班和晚班,以广泛吸收工农子女入学;各地还可举办半日制和巡回制的小学,以便于人口分散地区的儿童入学。“今后几年内发展小学教育的方针是政府有计划地增设公立小学,同时允许群众在完全自愿的基础上出钱出力有条件地发展民办小学”。1953年,教育部又提出:“在工矿区、城市、少数民族地区适当地发展公立小学,农村提倡民办小学(包括完全小学)”,除举办集中的正规小学外,还可以办分散的不正规的小学。到1957年,全国小学校数量达到54.73万所,在校生6428.3万人,分别比1952年增加了3.85%、25.9%。

——摘编自王慧、梁雯娟《新中国普及义务教育政策的沿革与反思》

材料二 截至2016年年底,全国各类高等教育的在学总规模达到3699万人,绝对数量居世界第一。2016年,普通高等学校专任教师160.2万人。专任教师学历层次持续提升,部分学科已达到或接近世界一流水平。我国成功实现了由人口大国向人力资源大国的历史转变。至2015年,我国主要劳动年龄人口受高等教育比例最高的是北京为54.6%,上海次之为45.5%,它们都远超过西藏的10.3%和贵州的10.2%。虽然我国已经实现了人力资源大国的目标,但是我们离人力资源强国仍有一定的距离。

——摘编自吴愈晓、柱思佳《改革开放四十年来的中国高等教育发展》

(1)根据材料一,概括建国初实现普及小学教育的主要途径,并结合所学知识,分析普及小学教育的意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出21世纪我国高等教育发展的特点。

材料一 法国汉学家谢和耐称宋代科学披术发展为“中国的文艺复兴”。这一时期,在数学、传纯医学、传统天文学、法医学、传统农学等方面都取得了辉煌的成就,出版了一系列的科技作品,如《梦溪笔淡》《圣济录》《洗冤集录》《统天历》《农书》等。四大发明中,指南针用于航海、火药用于军事,毕昇发明的活字印刷技术促进了科学知识的传播。

——摘编自刘芹《儒学与中国古代科技——以宋明为例》

材料二 辛亥革命后的政治转变,为近代科技体制化的完成起着重要作用。詹天佑等人倡导成立了“中华工程师学会”,出版了《中华工程师学会学报》;留美科学家任鸿隽等创立中国科学社,发行《科学》杂志;1915年,中华医学会也宣告成立,并发行《中华医学》杂志。同时,各种全国性的研究机构也相继建立,如丁文江创设的国立地质调查所,中国科学社在南京设立的生物研究所等。

——摘编自段治文《中国科技的近代化历程》

材料三 改革开放40多年来,中国的基础设施建设在众多领域走在世界前列、以“复兴号”为代表的新一代高铁技术、特高压输变电技术、“神威·太湖之光”超级计算机、“蛟龙号”载人深潜器、载人航天和探月工程、国民大飞机C919,世界上最大单口径射电望远镜FAST(天眼)等,都展示了中园自主研发和制造的实力。

——摘编自统编版《中外历史纲要上》

(1)根据材料一概括宋代科技发展的特点,并结合所学知识分析宋代科技发展的历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识、分析民国初期科技发展的原因。

(3)根据材料二、二并结合所学知识,指出现代中国科技发展与近代相比的突出差异。

材料一 16世纪70年代,西班牙在菲律宾马尼拉的殖民政府开辟马尼拉——阿卡普尔科(墨西哥)航线,这条航线连接东亚和美洲的贸易市场。西班牙人用大帆船从墨西哥的阿普尔科运送大量银元到马尼拉,再到澳门购买以丝绸为主的中国商品,经马尼拉运到阿普尔科,然后转销到美洲各地和西欧,以中国为中心的环球贸易航线得以形成。

——摘编自李伯重《火枪与账簿:早期经济全球化时代的中国与东亚世界》

材料二 棉花对于英国来说是如此重要……英国成功的秘诀有双重因素。首先,英国制造商把重点放在高质量的纱线和布料上,在这方面他们无须面对其他地方技术不太先进的制造商的竞争。其次,英国越来越依赖世界殖民地或半殖民地地区的市场。到19世纪50年代,英国生产的全部棉产品中有一半以上用于出口。

1786年,美国的种植园主开始大量种植棉花……1793年,惠特尼建造了一种新轧花机器,将轧花的生产效率提高了50倍。19世纪,联邦政府侵略性地获得了许多新领土……为了大规模扩大棉花生产,种植园主购买大量奴隶。直到1861年美国内战爆发,棉花产业和奴隶制携手并进、同步发展,美国成了新兴的棉花帝国。

——摘编自【美】斯文·贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》

材料三 从纯技术角度看,石油比起煤炭有着巨大优越性,能量值石油是煤炭的两倍,储空间小,石油是液态燃料,能够用于内燃机。内燃机不仅比蒸汽机更有效率,个头也小多,因此他们开辟了一组从汽车和摩托车到电锯的新用途,靠蒸汽不太可能或者说根本可能有这种用法。

——摘编自【美】彭慕兰、史蒂夫·托皮克《贸易打造的世界》

材料四 2013年,习近平总书记先后提出建设“丝绸之路经济带”和“21世记海上丝绸之路”的战略构想。这一跨越时空的宏伟构想,承载着丝绸之路沿途各国发展繁荣的梦想,必将赋予古老丝绸之路以崭新的时代内涵。

——摘编自《“一带一路”构想的战略意义》

请回答:

(1)据材料一并结合所学,简述推动“大帆船贸易”兴盛的因素。

(2)据材料二并结合所学,概括英国和美国先后成为棉花帝国的相同条件。

(3)据材料三并结合所学,指出内燃机发明带来的影响。

(4)据材料四并结合所学,分析中国实施“一带一路”战略的时代背景,指出“崭新的时代内涵”是什么。

材料一 明朝到民国的五百年间,从我国的呼伦贝尔草原到云贵高原,从大西北的沙漠骆驼队到扬州的出洋商船都有晋商的足迹;世界上东起日本,西到阿拉伯世界及欧洲的莫斯科,北起贝加尔湖.南达印度尼西亚及菲律宾都有晋商的产品。故有人说:“凡是鸟儿飞到的地方,就有山西商人。”他们以商为本,并作出施善的义举,充分发扬了儒家的道德思想。

——摘编自徐敏、马志正《旧晋商的成功与新晋商的铸造》

材料二 从2000年始,中国的传媒格局发生了巨大变化,“改制”“整合”“跨界”成为产业发展的关键词,包括报纸、广播、电视、书籍、杂志、电影等在内的传媒业历来被认为是文化产业中的“朝阳产业”02002年,山西在全国率先提出“文化强省”的理念,利用山西丰富的文化资源,大力发展文化产业。在此背景下,山西各类媒体都在积极地开展自己的产业化经营活动。山西省政府和各级管理部门也从政策和措施方面鼓励传媒企业,使山西传媒产业的发展呈现良好势头。

——摘编自韩晓芳、王醒、张金柱《浅析山西传媒产业的创新发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要评价明朝至民国时期晋商的活动。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明山西省在21世纪建设“文化强省”的有利条件。

材料1948年12月,东北行政委员会批准成立鞍山钢铁公司。公司的首要任务就是修复破坏严重的工厂,恢复生产。公司发挥技术人员(包括遗留的日本技术人员)的特长,成立专家组,起草修复鞍钢计划方案。鞍山市发动了全市人民献器材活动,在不到两个月的时间里,献交器材1123种21万件。1950年,国家继续从全国调集设备和干部支援鞍钢.同时与苏联签订《关于恢复和改建鞍钢技术援助协议书》。到1952年鞍钢的设备全部恢复生产。……新世纪以来,面临挑战与机遇并存的局面,鞍钢将全力以赴争创各项工作新局面。

——摘编自《鞍钢的诞生及发展历史》

(1)根据材料并结合所学知识,指出鞍钢迅速恢复全面生产的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括新世纪鞍钢争创佳绩的历史条件。

材料一 德国是一个特殊的国家,以铁路建设为先导开启工业并实现了工业化。德国的铁路建设可以分为三个阶段,即起步阶段、全面建设阶段和高潮阶段。在铁路建设过程中,政府一方面为参与铁路建设的企业颁发兴建许可证,鼓励私人投资,并制定相关法律,为人或公司提供法律保障;另一方面通过贷款以及直接投资等形式,大力推行铁路国有化建设,1871年德国统一后,市场扩大,德国抓住第二次工业革命的发展机遇,将新发明运用到铁路建设上,并对原来旧有的铁路线进行电气化改造。19世纪80年代,德国拥有的铁路线长度居欧洲第一位、世界第二位。

——摘编自刘娜《工业革命时期德国政府在铁路建设中的作用》

材料二 新中国成立后,随即成立中央人民政府铁道部,统一管理全国铁路的运输生产、基本建设和机车车辆工业,到1949年底,全国铁路达21810公里。一五计划时期,全面改造旧中国铁路落后面貌,同时将新线建设放在西南、西北地区⋯⋯1991年,国家启动高铁科研攻关计划。2005年制定通过《中长期铁路网规划》,明确了建设目标,强化了高铁建设“原始创新、引进消化吸收再创新、全面自主创新”的发展阶段。2008年,我国第一条 具有完全自主知识产权、世界一流水平的京津威际高速铁路投入运营。中国高铁技术已处于世界先进行列,并大步走向海外,成为中国外交战略的一个大方向。

——摘编自孙健《中华人民共和国经济史稿》

(1)根据材料一、二,概括中德国两国铁路发展状况的异同,并结合所学知识分析产生不同的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析铁路建设对新中国发展的意义。