| A.成为西班牙发展的源泉 | B.改变了当地人生存状态 |

| C.决定了西班牙国际地位 | D.加剧了美洲财富的外流 |

| A.垄断了当时世界贸易 | B.改变了当地的经济基础 |

| C.使英国成为世界霸主 | D.加速了英国的资本积累 |

| A.巴哈马群岛 | B.菲律宾群岛 | C.塔斯马尼亚岛 | D.纽芬兰岛 |

材料一

位于西班牙的哥伦布纪念碑,上有“光荣属于哥伦布”“向哥伦布致敬”两行大字

2007年10月,拉美印第安人游行示威,要求将“哥伦布日”改为“土著人民抵抗日”,他们把哥伦布塑像披上塑料外套,要求世界重新评价哥伦布。

(1)阅读两则材料,思考在如何评价哥伦布的问题上,欧洲人和美洲印第安人持不同观点的原因是什么。试运用唯物史观正确评价哥伦布。材料二 谓大陆人民,不习海事,性或然也,及观郑君,则全世界历史上所号称航海伟人,能与并肩者,何其寡也。郑君之初航海,当哥伦布发现亚美利加以前六十余年,当维哥达嘉马(达伽马)发现印度新航路以前七十余年。顾何以哥氏、维氏之绩,能使全世界划然开一新纪元。而郑君之烈,随郑君之没以俱逝。我国民虽稍食其赐,亦几希焉。则哥伦布以后,有无量之哥伦布,维哥达嘉马以后,有无量之维哥达嘉马。而我则郑和以后,竟无第二之郑和,噫嘻,是岂郑君之罪也。

——梁启超《祖国大航海家郑和传》,《郑和研究资料选编》

(2)概括梁启超的观点,尝试回答梁启超提出的问题。(3)你如何看待中国在对待外部世界和处理文化差异的模式?

材料一 史料一 在陶器上我们能看到玉米神和玉米女神的形象,玉米神的前额高耸,头戴长长的穗状冠饰,象征玉米穗。玉米女神则刻意表现出腹部的皱纹,表明其具备生育能力。

——摘编自曾攀《陶器上的玛雅文明》

史料二 不同种类的玉米适应了非洲复杂的气候环境,使干旱缺水的非洲得到了可靠的食物来源。

——摘编自《经济与社会生活》

史料三 1571年,德国开始大量种植玉米,称为“意大利玉米”。

——摘编自1962年捷克斯洛伐克科学院出版的《玉蜀黍专著》

材料二 新航路开辟后,食物物种在全球范围的交流传播,提高了全球粮食产量,使世界人口激增。不同种类的玉米适应了非洲复杂的气候环境,使干旱缺水的非洲得到了可靠的食物来源。玉米引入中国,丰富了食物种类,扩大了粮食作物的种植面积。……1500年前后,亚欧人口约为4.25亿;1700年前后,达到7.2亿;1800年前后,已经突破9亿。

——摘编自《经济与社会生活》

(1)根据材料一的三则史料探究玉米的历史,指出其史料价值,并做出合理推断。(2)根据材料二并结合所学知识,简要概括15、16世纪以来世界物种交流的影响。

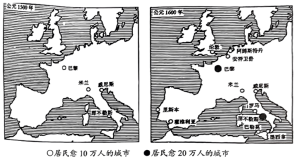

材料一 新航路开辟后,意大利的威尼斯、热那亚等商业城市在国际贸易中的地位下降;里斯本、塞维尔、安特卫普、阿姆斯特丹、伦敦等城市先后成为国际贸易的中心。1531年,最早的一家商品交易所在安特卫普开业;此后,阿姆斯特丹出现了粮食交易所,伦敦办起了综合交易所。17世纪后,伦敦的证券交易所成为国际证券交易的中心。为了有效垄断对外贸易,英、法、荷等国建立起一种新型股份制贸易公司。英国和荷兰分别成立东印度公司,荷兰和法国分别成立西印度公司。

——整理自高中历史选择性必修2《经济与社会生活》

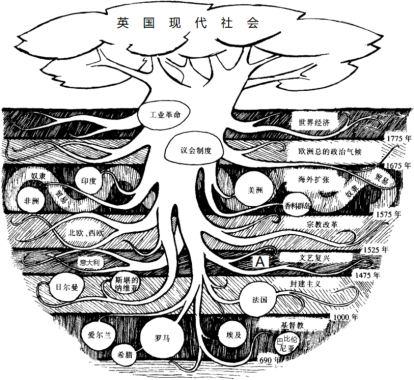

(1)根据材料一,概括新航路的开辟后欧洲贸易中心及商业经营方式发生的变化。结合所学,写出当时欧洲在经济领域内出现的两场革命的名称。材料二

(2)写出材料二图示中A处相应事件的名称,并据图简析英国工业革命能较早启动并获得成功的条件。

材料三 1870-1913年间世界经济发展概况表

| 1870-1900年 | 1870-1913年 | 1870-1910年 | 1900年 | 1900年 | |

| 工业总产量 | 贸易总额 | 铁路线长度 | 船舶总吨位 | 石油总产量 | 钢总产量 |

| 增长2.2倍 | 增长3倍 | 增长4倍 | 增长1倍 | 增加到2000万吨 | 增加到2830万吨 |

——据王斯德《世界通史》(第二编,工业文明的兴盛)改编

(3)能够运用表格等相关材料并使用相关历史术语对具体史事提出自己的解释是历史学科学业质量水平的要求,请参考这一要求,指出1870-1913年世界经济发展的表现,并从条件和对资本主义世界体系形成的影响两个角度对这一表现加以简要评析。

| A.城市基础设施完善 | B.近代欧洲城市自治 |

| C.欧洲商业格局演变 | D.西欧早期殖民扩张 |

材料一史料一蔗糖在汉代称“石蜜”,中国古代的“西极石蜜”和“西国石蜜”以至世界各国“蔗糖”(sugar、sucrose)一词中都包含“sacca”字根,来自梵文sakara。梵文sakara又有“石”的含义。汉代文献中的“石蜜”“西极石蜜”“西国石蜜”,指由西域入口的“石”糖;其中“西国”“西极”正是梵文sakara的对音,而“石蜜”是梵文sakara的意译。

——摘编自季羡林《糖史》

史料二甘蔗,远近皆有。交趾(今两广及越南北部一带)所产特醇好,本末无薄厚,其味至均。围数寸,长丈余,颇似竹。斩而食之,既甘。榨取汁如饴饬,名之曰糖,益复珍也。又煎而眼之,既凝,如冰,破如博棋,食之,入口消释,时人谓之“石蜜”者也。

——摘编自【东汉】杨孚《异物志》

史料三甘蔗有甜味,助消化,稠浓、清凉,具有止痛、增加体力的功能。所以要减轻痛苦,可使用砂糖、guda、糖蜜和其他蔗糖产品,以治疗各种疾病。

——摘编自古印度外科医书《妙闻集》

(1)根据材料一,分别探究三则史料关于蔗糖生产的历史,并阐述其史料价值。材料二欧洲气候、地理环境无法自行生产甘蔗,因而糖对当时的欧洲人来说是非常昂贵的商品。15世纪,葡萄牙人在适合种甘蔗的地方生产砂糖。17世纪之后,荷兰人把甘蔗种植的中心逐渐转移到了中南美洲的加勒比海地区和巴西。一种基于砂糖贸易的历史现象诞生了,那就是著名的“三角贸易”。欧洲人来到美洲建立殖民地,在极差的条件下种植甘蔗,生产砂糖。砂糖创造了巨大的社会财富,但这都是通过对大量非洲奴隶的残酷剥削而实现的。数万吨糖被运往欧洲的码头,并在当地精炼厂进一步加工,最终通过市场、集市、商店和流动商贩,销往整个西欧乃至全世界。这时候,大多数从事砂糖贸易的商人都住在英国,这些人因为富有,逐渐成为上流阶层,其政治影响力也开始凸显开来,可以说,砂糖商人们当时几乎把持了英国的政治。蔗糖在18世纪变得越来越日常化、平民化,工人阶级中开始流行茶歇、工作间歇喝上一杯加糖红茶补充每天所需要的热量,以省出更多的时间来从事工业生产。

——摘编自(英)詹姆斯·沃尔韦思《糖的征服史》等

(2)根据材料二并结合所学知识,概括蔗糖在欧洲逐渐日常化的原因并分析蔗糖在欧洲流通产生的影响。材料三日本学者川北稔在《一粒砂糖里的世界史》一书中以砂糖为独特视角,展现了相互独立的世界各大洲逐渐联为一体的过程。内容涵盖了八世纪初阿拉伯向西扩张的过程中引进了甘蔗种植技术和制糖技术,使地中海沿岸各岛都开始盛行甘蔗种植,并开始了强制奴隶劳动。新航路开辟后,甘蔗种植伴随着欧洲殖民扩张传到美洲,十九世纪拉美的独立运动驱赶了欧洲殖民者,但甘蔗种植园经济后遗症影响深远。尤其讲述了十六、十七世纪砂糖大量生产和普及的过程中,非洲黑奴的悲惨命运,加勒比海地区的社会变迁,以及欧洲生活方式的变化、政治力量的角力。看似离得很远的历史事件,却通过砂糖找到连接点。

——《一粒砂糖里的世界史》简介

(3)结合世界史相关知识,模仿材料三,选择砂糖以外的一种物品,自拟一个能够反映该物品与历史关联的书名,并为该书写一份简介。(要求:史实准确,阐述充分,逻辑清晰。)| A.西欧发展对自由劳动力的需求 | B.西方资本原始积累的罪恶性 |

| C.以黑奴为商品的三角贸易兴起 | D.美洲成为西欧移民主要来源 |