材料一:在西欧国家中,在海上探险方面走在最前头的是伊比利亚半岛上的葡萄牙和西班牙两国。两国都在大西洋沿岸,这个地理位置使它们先天地倾向于向海外发展。……葡萄牙王室倡议和鼓励到大西洋探险已经有些时候了,葡萄牙的亨利王子,他的绰号是:“航海家”,他做了许多工作,为葡萄牙的航海事业铺平了道路。他的业绩在于:使水手及造船技术的传统经验与理论知识相结合,从而改进葡萄牙船舶的航海性能。……他们过去长期处在外来穆斯林的统治和压迫之下,历时几个世纪的收复失地运动,把他们反对伊斯兰教的感情与虔信基督教的感情交织在一起,使他们弘扬基督教的信念更加强烈而坚定。……根据1494年的一项条约,葡萄牙和西班牙两国对地球进行了瓜分。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·近代史编》、[美]帕尔默科尔顿《近现代世界史》等

材料二:新航路的发现,对于欧洲经济生活产生了巨大影响。新航路发现以后,世界上原来互相隔绝的地区沟通起来,欧洲和亚洲、非洲、美洲之间的贸易日益发展,世界市场扩大了。世界市场的扩大也意味着新的产品出现在各国市场上。特别值得注意的现象是美洲特产传播到欧亚大陆。美洲许多农产品是欧亚非诸国人民从未见过的。……由于美洲及新航路的发现,意大利的威尼斯、热那亚等商业城市衰落了,代之而起的是里斯本、塞维尔等城市。稍后,北海两岸的港口更是后来居上,愈来愈占有海上贸易的中心地位……新航路开辟的另一个经济后果便是引起通货膨胀和物价上涨。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史·近代史编》

材料三: 英国就业人口结构的变化

1841年 | 1877年 | |

农业 | 20% | 14% |

工业 | 43% | 55% |

服务业 | 37% | 31% |

(1)根据材料一,结合所学,概括伊比利亚半岛国家“在海上探险方面走在最前头”的原因,并指出葡萄牙和西班牙瓜分地球的依据。任选两国中的一位航海家写出其航行路线。

(2)根据材料二,结合所学,概括当时西欧商业领域出现的新变化,并概述其对欧洲的影响。

(3)根据材料三,结合所学,概括指出这一时期社会阶级结构的重大变化,并分析其变化的主要原因及影响。

材料一 葡萄牙人在非洲海岸、印度和整个远东寻找的是黄金;黄金一词是驳倒西班牙人横渡大西洋到美洲去的咒语;黄金是白人刚踏上一个新发现海岸时刻所要的第一件东西。

——摘编自恩格斯《论封建制度的瓦解和民族国家的产生》

材料二 (日本)据有黄金,其数无限……君主有一宫,其顶皆用精金为之……宫廷房室地铺金砖,以代石板,一切窗栊亦用精金,由是此宫之富无限,言之无人能信。

——摘编自马可·波罗《马可·波罗行纪》

材料三 美洲和东印度航路的发现扩大了交往,从而使工场手工业和整个生产的发展有了巨大的高涨。从那里输入的新产品,特别是投入流通的大量金银(它们根本改变了阶级之间的相互关系,沉重地打击了封建土地所有制和劳动者),冒险的远征,殖民地的开拓,首先是当时市场已经可能扩大为而且规模愈来愈大地扩大为世界市场所有这一切产生了历史发展的一个新阶段。

——摘编自《马克思恩格斯全集》

(1)根据材料一、二,简要分析欧洲人在15、16世纪热衷于开辟新航路的原因。(2)根据材料三并结合所学知识,概括“美洲和东印度航路”开辟的史实(主要人物及航路),以及其所产生的影响。

材料一 古代中国与中亚地区的交流关系,早在春秋战国时期的典籍中就有记载。至汉武帝时期,张骞出使中亚地区就与中亚诸古国建立了直接的联系,开始了由国家倡导并有效组织的较大规模的友好和平交流。自此,中国与中亚地区的联系与交往在两千余年间延绵不断,尤其是在唐代达到了鼎盛。……通过丝绸之路,中亚地区的葡萄、石榴、良马、珍禽传入中国,还有制糖技术、琉璃技术等也经中亚传至中国。而中国的冶铁技术早在公元前2世纪就已传入中亚费尔干纳盆地。8世纪之后、造纸术、雕版印刷术等技术被带到中亚,并由此传至西亚和欧洲地区。

——摘编自许尔才《略论中国与中亚的文化交流》等

材料二 1518年3月21日,西班牙国王和麦哲伦等人订立了关于发现香料群岛的协定,其中规定:朕愿下令赐给,从你们发现的岛屿和大陆获得的一切利润和收入,以及捐税和替朕征收的其他进款中,除去你们负担的开支后,给你们留下二十分之一。朕也把朕在上述地方和岛屿的钦差和总督官衔赐给你们。

——周一良等《世界通史资料选辑》

材料三

在19世纪的国际贸易中,欧洲国家出口的商品主要是工业品,其中最重要的是机器纺织品,在国际市场上逐渐取代了印度、中国等国的传统手工纺织品。殖民地和半殖民地国家的主要出口商品是工业原料,如棉花、生丝等,逐渐取代了传统的香料、茶叶等特产。19世纪后期,随着列强的资本输出,蒸汽机、机车、铁轨等机器设备和金属制品成为重要的国际贸易商品。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》等

(1)根据材料,概括古代中国与中亚地区交流的特点。(2)依据材料和所学,简述麦哲伦远航的主观动机和客观效果。

(3)依据材料,指出国际贸易的变化。结合所学,分析变化的原因。

材料— 古代文明的封闭永远是相对的……农耕文明对自给自足的追求,导致了交流的必然性,因为自足永远是相对的,所有古代文明都必然缺乏这种或那种资源。为获得或控制相关资源,不同文明之间会有程度不等的交往。虽然资源有时可以通过征服、直接控制资源所在地获得,但更多的时候,由于资源所在地相距遥远,或农耕文明自身实力不足无法实现征服,必须通过商贸实现。

——摘编自晏绍祥、赵轶欧《如何理解古代世界文明的多元与交流》

材料二 15、16世纪的世界,出现海道大通新现象。这一现象首先在西欧出现……资本主义是通过市场交换以实现利润的经济,这与自给自足的封闭的农本经济是不相容的,因此,资本主义一经产生,随着生产力的发展就必定不断扩大市场交换的范围……与此同时,由中古后期积累起来并得到改进的航海和造船技术,为西欧新兴资产阶级的海外扩张提供了必要的手段……海道大通后,人类交往关系呈现出开放的新特征……使西方国家跳出地中海的局限,面对整个新旧大陆……使局部的文明交往转变为全面交往,交往的内容与数量急剧增加……1500年以前,文明基本上以大陆为中心,海上联系相对来说并不重要……海道将相互隔离的地区连成一个不可分割的整体,海上交往也就成为制约一个国家社会经济发展的基本因素……欧洲海外张的序幕拉开,葡萄牙和西班牙很快走上了大规模殖民掠夺的道路。

——摘编自陈超《论交往在历史从分散走向整体过程中的作用》

材料三 自2014年3月习近平总书记在国际会议演讲中指出文明因相互交流、相互借鉴而变得美丽丰富,到9月提出让世界变得更加美丽美好的重要途径是推动各文明交融互鉴;从2017年党的十九大报告中明确坚持推动构建人类命运共同体,促进求同存异、包容互鉴的文明交流,到2019年亚洲文明对话大会开幕式上所要求的世界各族人民与各国文明要加强交流互鉴,来为命运共同体构建做好民心铺垫。在面对国际社会文明冲突论、历史终结论等霸权主义思想对人类命运共同体构建与世界和平稳定发展格局所带来的困境与挑战时,习近平先后多次在国际社会呼吁以文明交流破解文明隔阂、文明冲突以及文明优越,形成了一系列具有丰富内涵的重要论述。

——摘编自付豪《习近平关于文明交流互鉴重要论述研究》

(1)根据材料一,概括古代文明交流的原因及方式。(2)根据材料二并结合所学知识,概括海道大通的条件,分析海道大通后人类交往关系呈现的新特征。

(3)根据材料三,概括当代中国对世界文明交流的看法。

材料一 公元1500年前后,欧洲人一不小心,打通了世界的“任督二脉”

——摘编自陈磊《半小时漫画世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出1500年前后欧洲人打通世界的“任督二脉”所指的事件并简析其原因。材料二 1700年时,任何一位理性的观察家都会认为世界棉花生产将仍以印度或中国为中心,事实上,直到1780年,这些国家生产的原棉和棉纺织品数量远大于欧洲和北美。然而在1860年,一切都改变了,数以百万计的机械锭子——由蒸汽机驱动,由受薪工人操作——产出数百万磅纱线。棉花不再由家庭种植,而是由奴隶种植,供应数千英里之外的工厂,而这些工厂又距离布料的最终消费者数千英里。欧洲的资本家和国家以惊人的速度成为了棉花产业的中心。

——摘编自【美】斯文·贝克特《棉花帝国》

(2)根据材料二、概括18、19世纪世界棉花产业中心的变化,据材料并结合所学分析导致这种变化的原因。材料三 19世纪末20世纪初资本主义国家的殖民情况

| 亚洲 | 除日本外,绝大多数地区已经沦为殖民地或半殖民地 |

| 非洲 | 列强瓜分非洲,绝大部分地区沦为殖民地 |

| 拉丁美洲 | 除殖民地外,宣布独立的国家实际上也成为依附于欧美国家的半殖民地 |

材料四

| 1804年 | 海地独立 |

| 1881年 | 苏丹爆发反英起义 |

| 1882年 | 埃及掀起反英斗争 |

| 1885年 | 印度掀起反英斗争 |

| 1894年 | 埃塞俄比亚发动抗意斗争 |

| 1905年—1911年 | 伊朗爆发立宪革命 |

| 1910年 | 墨西哥爆发资产阶级革命 |

| 1911年 | 中国爆发辛亥革命 |

全球航路的开辟

材料一 全球航路开辟大事记

| 时间(年) | 航海家 | 支持国 | 航线 |

| 1487—1488 | 迪亚士 | 葡萄牙 | 西欧—好望角 |

| 1492—1493 | 哥伦布 | 西班牙 | 西欧—美洲 |

| 1497 | 卡伯特父子 | 英国 | 发现纽芬兰岛 |

| 1497—1498 | 达·伽马 | 葡萄牙 | 西欧—好望角—印度 |

| 1519—1522 | 麦哲伦 | 西班牙 | 环球航行 |

| 1578年 | 德雷克 | 英国 | 到达美洲南段的合恩角 |

| 16世纪 | 卡蒂埃 | 法国 | 拉布拉多半岛 (古代北美大陆三大冰川中心之一) |

| 巴伦支 | 荷兰 | 三次航行北冰洋地区 | |

| 17世纪初 | 哈德逊 | 荷兰 | 探索经北冰洋通向亚洲的航路 |

| 17世纪 | 俄罗斯 | 开辟北太平洋到北冰洋的航线 | |

| 1642—1643年 | 塔斯曼 | 荷兰 | 环航澳大利亚 |

——摘编自《中外历史纲要(上)》

材料二 美洲的发现、绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。

——摘自《共产党宣言》

(1)根据材料一、指出全球航路开辟历程的变化,并分析变化的原因。(2)根据材料二谈谈全球航路开辟的影响。

材料

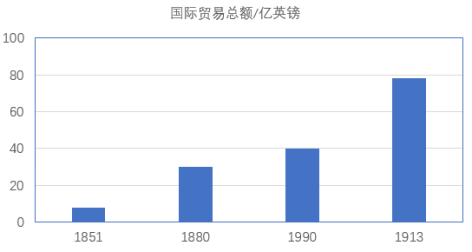

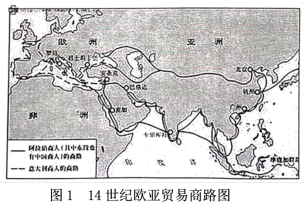

(1)请指出图1到图2世界贸易的重大变化并分析变化的原因。

(2)结合图3与所学知识,概括19世纪后期世界贸易的基本特点。

材料

阶段 | 表现 |

超级互动区的文明和国际体系 (公元1200年前以前) | 一、东亚的文明与国际体系 二、中间地带的文明与国际体系 三、欧洲文明与国际体系 |

第一次全球化浪潮的兴起 (公元1200年—1500年) | 一、游牧世界对农耕世界的冲击 二、农耕世界的反应 三、原始世界经济体系和大航海时代 |

全球国际体系的雏型 (公元1500年—1750年) | 一、现代国家和现代国际体系的兴起 二、农耕帝国的鼎盛和游牧帝国的衰落 三、殖民体系的兴起和全球国际经济体系的形成 |

全球国际体系的形成 (公元1750年—1900年) | 一、欧美革命与民族国家体系的形成 二、工业化世界对农耕世界的冲击 三、英国主导下的全球政治经济体系 |

——摘编自李春放《全球国际体系的演进》

(1)据材料和所学知识,公元1200前的超级互动区指哪里?并简要概括这一时期超级互动区国际体系交往的表现?

(2)据材料和所学知识,指出公元1500年之后国际体系发生怎样的变化,并分析这一体系形成的原因。

材料一 波斯帝国领土广大,印度流域文明、西亚文明、埃及文明和小亚细亚文明都聚集在它的版图之内……波斯帝国的第三代皇帝大流士一世积极开发海洋,建立全世界最强大的舰队,游弋于印度洋、红海、地中海、爱琴海和黑海等广阔的水域之中,大大加速了三大洲的经济文化交流。这次文明大汇合的内容丰富多彩,有军事的、政治的、经济的和文化的,广泛涉及社会生活的各个方面,其深度和广度也是空前的。波斯帝国时代的文明大汇合,延续到“希腊化时代”约六个世纪之久,其源头则更久远,可以上溯到公元前二、三千年。那时,文明大汇合的中心是西亚,由于东方文化源源不断输往西方,极大地促进了欧洲文明的进步与发展。

——摘编自李忠存《试析波斯帝国时代的文明大汇合》

材料二 资本主义在西方上升发展的历史,也就是从地区隔绝向世界形成统一整体过渡的历史,只是随着地理大发现,西方国家的殖民扩张,以及世界市场的形成,过去长期存在的各国、各地区、各民族间的相对隔绝状态才在越来越大的程度上被打破,整个世界在经济、政治、文化等各方面才逐步形成为密切联系的、互相依存而又互相矛盾的一体。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析波斯帝国时代文明大汇合出现的原因,并概括其特点。(2)根据上述材料并结合所学知识,从文明交汇的角度谈谈世界联系加强的影响。

材料一 从公元500年到1500年这千年之间,亚洲是片令人激动且充满创造力的广阔天地。它拥有世界上最大的五座都市,并且全都位于大帝国的心脏地带。诸如德里,北京与伊斯坦布尔等少数都市至今仍是重要城市……中世纪的世界史,就是亚洲的历史。当欧洲文明处于“黑暗时代”时,亚洲伊斯兰文明与东方儒家文明一起主导了世界的发展;在几千年的时间中,“东方”发达和“西方”不发达是一种常态,这种态势一直延续到资本主义在西欧出现。

——摘编自斯图亚特·戈登《极简亚洲千年史》

材料二 中世纪城市培育了很多新的经济理念。传统农业社会的经济活动主要是解决温饱问题,物品满足需要即可。而11世纪以来的城市逐渐形成了新的认识,即各种有用物品都可用货币标准来衡量,因此获取货币便成了获得更多物品的途径。在早期基督教价值观影响下,财富只被看成维持“生存”的手段,现世生活应奉行苦行主义。随着工商业的发展,财富被当作价值增值的资本,放贷可以收利的意识逐渐在人们头脑中扎根。同时,市民将所获部分财富用于改善生活,其大胆的消费实践似乎并没有被上帝惩处。

——摘编自刘景华《中世纪城市与欧洲文明成型》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中古时期亚洲成为世界中心的原因,并说明中古西欧“不黑暗”的理由。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中世纪城市新的经济理念,以及这些理念对欧洲转型的作用。