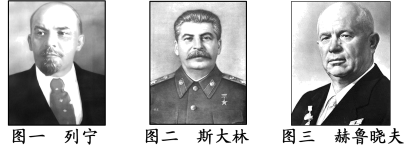

以上领导人在任时都领导苏俄(联)进行了农业方面的改革。

问题:(1)图一领导人在任时在农业方面先后采取了不同的措施,具体内容分别是什么?

(2)图二领导人是如何看待农业和工业关系问题的?为此在农业方面他采取了哪些措施?对苏联的社会主义建设造成了什么影响?

(3)图三人物改革时,在农业方面采取了什么措施?结果如何?

(4)从以上人物在农业方面的改革中我们可以得出什么认识?

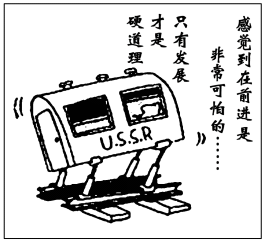

一则有关苏联的笑话,很难让人笑起来。这则笑话叫《领袖乘列车》,说的是“社会主义号”列车前进的过程中不断遇到“一截路轨不翼而飞”,领袖们的态度各不相同。列宁的办法是“发动群众”,斯大林的办法是“阶级斗争”,铁路终于较快修复了。历史的车轮继续滚滚向前。赫鲁晓夫气冲斗牛,他用不着去拼接路轨,而是下令用肩膀把火车头扛过去,把车厢甩下来。勃列日涅夫呢?他苦思冥想好一阵也想出了一个“奇招”:“我们大家下车,协力摇晃车厢,只要感觉到列车在前进就可以了。”戈尔巴乔夫路子也很野,他干脆从已走过的铁路上截下一段,铺到前面就解决了。叶利钦半路跳上车来,把车朝另一方向开去……

问题:

(1)“列宁的办法是‘发动群众’,斯大林的办法是‘阶级斗争’,铁路终于较快修复了。”这句话的含义是什么?

(2)赫鲁晓夫“下令用肩膀把火车头扛过去,把车厢甩下来”,有何深刻含义?

(3)结合材料和所学知识,分析勃列日涅夫是如何下令“协力摇晃车厢”的?

(4)戈尔巴乔夫“从已走过的铁路上截下一段”说明了什么道理?

(5)读完此故事,概括指出苏联之所以会出现“叶利钦半路跳上车来,把车朝另一方向开去”的根本原因是什么?

| A.解释了布尔什维克获胜的原因 | B.是对苏俄武装干涉的借口 |

| C.意在说明新经济政策的必要性 | D.歪曲了战时共产主义政策 |

| 年份 | 流通中的金属货币和纸币总量(亿卢布) | 纸币流通量(亿卢布) | 纸币在货币流通总量中所占的比重(%) |

| 1914 | 27.80 | 22.89 | 82.3 |

| 1915 | 50.10 | 47.06 | 93.7 |

| 1916 | 79.72 | 79.72 | 100.0 |

| 1917(上半年) | 112.3 | 112.3 | 100.0 |

| A.统治危机日益加剧 | B.十月革命一触即发 |

| C.货币体系逐渐稳定 | D.金本位制逐渐建立 |

| A.掀起消灭富农的斗争 | B.强力推行余粮收集制 |

| C.开展农业全盘集体化 | D.恢复商品和货币关系 |

| A.得益于“苏联模式”的推行 | B.依赖于社会主义工业化的开展 |

| C.取决于苏俄社会形势的发展 | D.佐证了苏俄社会经济的落后性 |

| A.如何利用市场手段来发展经济 | B.是否恢复战时共产主义政策 |

| C.怎样通过斯大林模式巩固政权 | D.采取何种经济体制发展工业 |

材料一 制针不仅形成了专业化生产,还派生出许多部门,而这些部门中的大多数工作也同样是专门的职业。一个人抽铁丝,一个人拉直,一个人切截,一个人削针尖,一个人磨圆,另一端以便装上针头。如此一来,制针的流程就包含了大约18项操作。平均下来每人每天产针4800枚。假如让他们在没有经过全程职业技能培训的情况下独立工作,別说一天造20枚针,恐怕连一枚也造不出来。

分工使同样人数的劳动者得以完成远超从前的工作量,其原因有三:第一、每一个特定环节的工人技能得到提升;第二、免除了在不同类型工作之间来回转换耗损的时间;第三、大量精减劳动的机械的发明,使一个人能够胜任多个人的工作。

——摘编自【英】亚当·斯密《国富论》

材料二 想要建设任何一个前所未有的持久社会和政治结构,必须首先要完成一种长期有效的工作。……要保持经济的高效运行,就要建立一种应用货币的科学;要让这个社会里生活的人都能够和平地主张他们的权益,就要建立一种管理政府和集体的科学;为了让全人类能够处于一种共同体之中,保证他们的共同利益,让各民族和国家之间发生的战争及其带来的损失能够停止,就要建立一种平衡世界的科学。开创了19世纪的历史的人,正是那些将以上几种科学真正落到实处之人……世界上出现了一种新的浪潮,让人类具有新的能力,改变人们的生活,带来这种改变的,是解放了的思想投射在科学上的结果。

——摘编自【英】乔治·威尔斯等《全球通史——从史前文明到现代世界》

材料三 与工业化一起到来的是人口的大量增长、大规模移民与迅速的城市化,劳工阶层的壮大增加了对工业产品的需求。……然而,工业化有收益也有代价,它带来了无法解决的社会问题。在工业社会,家庭生活急剧变化,男人、妇女和儿童逐渐离开家庭到工厂和矿井里工作,常常面临恶劣的条件。社会主义者主张建立更为公正平等的社会,政府减轻了早期工业时代最严重的一些弊端。

——摘编自【美】杰里·本特利等《新全球史:文明的传承与交流》

(1)概括材料一的主要观点,结合所学,写出随着“大量精减劳动的机械的发明”逐渐形成的生产组织管理形式并简述其特点。

(2)根据材料二并结合所学,说明19世纪的人们如何“将以上几种科学真正落到实处”,并指出带来“解放了的思想”的重大历史事件。

(3)根据材料三并结合所学,指出工人阶级为工业化付出的代价,请分别从理论和实践角度,列举20世纪前50年社会主义者为“建立更为公正平等的社会”而做的具有世界意义的努力。

| A.西方对苏俄实行经济封锁 | B.农民对政府政策消极抵抗 |

| C.严重的自然灾害带来破坏 | D.政府缺乏经济建设的经验 |

| A.资产阶级临时政府的统治岌岌可危 | B.经济大危机给俄国带来沉重的打击 |

| C.战时共产主义政策的弊端日益显现 | D.沙皇俄国政府的专制独裁不得人心 |