材料一 1953年9月,苏共中央全会决定采取重大措施,对农业实施改革。1953年下半年,苏共中央通过一系列改革农产品收购制度的决议;1954年2月,苏共中央全会又提出大规模开垦荒地的决定。以这两项措施的出台为标志,赫鲁晓夫启动了苏联农业的改革,农业成为赫鲁晓夫改革的突破口。1958年6月,苏共中央全会通过决议,决定对农产品的采购制度和采购价格进行全面改革。取消现行的义务交售制,改成统一的国家采购形式,并提高收购价格以给农民增加收益。赫鲁晓夫还注意给集体农庄放权以调动其生产积极性。但是由于急于求成,且赫鲁晓夫在全国盲目大搞种植玉米运动和垦荒运动,破坏了农业发展,农业改革成效不大。

—摘编自张喜德、蔡丹《赫鲁晓夫的改革开放对我国改革开放的历史启示》

材料二 农业合作化运动是中国为适应工业化需要,在1953——1956年间通过在农村地区普遍建立合作经济的途径,对小农经济进行社会主义改造的经济改革。中国共产党对农民进行了深入广泛的群众动员,使农业社会主义改造获得了广大农民的认同和支持。在此基础上,中共中央于1953年12月通过《关于发展农业生产合作社的决定》推进农业合作化的发展。根据中国农村的特点,采取了典型示范、分类指导、逐步过渡的办法,合作化运动发展得很顺利。到1955年底,全国半社会主义性质的初级农业生产合作社发展到67万个。这段时期,在实践中遵循了自愿互助的原则,利用互助协作的力量来发展生产力,因而得到广大农民的普遍拥护,农村经济以较快的速度增长,合作化运动取得了显著成效。

——摘编自李伟民《金融大辞典》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪50年代赫鲁晓夫农业改革的特点并分析其形成的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪50年代中国农业社会主义改造的影响。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你从中苏农业改革中得到的认识。

材料一 20世纪70年代,西方新公共管理运动应运而生。新公共管理运动更加关注市场导向、企业化政府、政府绩效、竞争外包等,因此“企业型政府”和“以市场为本的公共行政”成为了未来政府的发展趋势和目标。随着各个国家商品服务和资本流动的愈发频繁以及信息时代的来临,它缩小了各个国家间的距离,信息的更新也越来越快。这些深刻地改变了国际形势和各个国家的内部结构,西方国家市民社会的培育不断壮大,后现代社会的公平、平等、民主等观念更加深入人心,但与此同时,城市问题也变得越来越复杂。在美国,民间性的理事会、志愿性社团等组成了十分发达的社会自治组织系统,他们与城市政府一同参与到城市治理的活动中,并以此形成了网络化的治理结构。这种治理结构是城市治理的血液,没有这种血液的流动,城市治理也就无从谈起。因此,城市治理取代之前的城市管理成为新公共管理运动的一个分支,获得了较快较好地发展。

——摘编自史梦宇《从城市管理到城市治理——以南京为例》

材料二 2023年,习近平总书记在上海考察时提出了“努力走出一条中国特色超大城市治理现代化的新路”的重要论断。全国近700座城市的现代化治理不可能一步到位,更不会整齐划一、先行探索和推动实现人口规模巨大的特大超大城市治理现代化是中国式现代化城市治理的前提。中国式现代化城市治理走的是“党委领导、政府负责、社会协同、市民参与”的协同治理之路。通过制度机制创新,在推动城市高质量发展中,不仅做大“蛋糕”,更不断完善公平合理分配“蛋糕”的机制和手段,让所有群体平等共享城市治理和城市发展成果。通过中华优秀传统文化与社会主义核心价值观涵养每个人的德行、善举、精神和心灵,通过修身修心和自律反省促进人们规范言行、遵纪守法与社会和谐。在此基础上,同步运用法治、自治、共治、智治等治理方式。中国城市化发展的实践表明,如果没有城乡融合治理和大都市圈及城市群的跨域协同治理,中国式现代化的实现就会大打折扣。

——摘编自陶希东《中国式现代化城市治理:内涵、挑战与路径选择》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出20世纪70年代西方新公共管理运动兴起的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,概括当代中国式现代化城市治理的基本特征。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,就“现代化城市治理的路径”谈谈你的认识。

材料一 20世纪30年代到60年代中期,拉美一些国家如巴西,墨西哥,阿根廷等,开始推行“进口替代”的工业发展战略:制定了大量的部门发展计划,引导投资银行和金融与技术援助特别基金将资金流向瓶颈生产部门,如智利“促进生产合作委员会”通过“国家生产计划”引导电气化工业部门和钢铁、石油生产的发展;兴办大量国有企业,如1941年到1964年巴西新建国有企业120多家,其经营活动扩展到了全国40多个经济部门;实行进口许可证制度、外汇管制等保护本国工业和国内市场,增加工业部门的竞争能力,促进本国非耐用消费品进口替代的发展。

——据杨新华《社会主义市场经济论纲》等整理

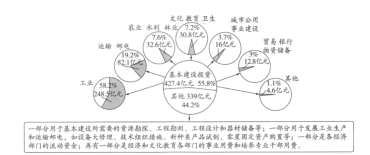

材料二 五年规划(计划)以其对国民经济中长期发展战略、发展目标、发展规划的特殊贡献,推动中国国民经济和社会快速发展,是使中国实现从站起来到富起来,目前正奔向强起来伟大进程中的重要制度安排和体制安排。下图所示为“一五”计划期间全国经济建设和文化教育建设的支出情况。

——摘编自剧锦文《国企70年》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪30年代到60年代中期拉美国家实行国家经济干预政策的主要表现,并简析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析“一五”计划对中国式现代化的意义。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈中国式现代化建设的启示。

4 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 美苏太空卫星火箭发射大事年表

苏联 | 美国 |

1957年10月,发射第一颗人卫星斯普特尼克1号。 1960年6月,通过了雄心勃勃的太空探索计划,包括载人登月、火星和金星任务。 1961年4月12日,尤里·加加林搭乘东方1号完成了世界上第一次载人航天飞行。 1965年3月18日,阿列克谢·列昂诺夫在上升2号任务中进行世界上第一次太空行走。 1966年2月月球9号在月表首次完成软着陆。 1975年7月15日,联盟-19飞船发射,与阿波罗飞船组成阿波罗-联盟测试体。 1982年3月1日,金星13号着陆器成功着陆,并存活了127分钟。 1986年2月20日,和平号空间站主体发射升空。 1988年11月15日,暴风雪号航天飞机首飞成功。 | 1958年1月,第一颗卫星探索者1号发射成功。 1960年5月,阿波罗计划被提交给美国总统艾森豪威尔。 1962年8月27日,金星飞掠器飞掠金星,成为世界上第一艘成功的深空探测器。 1965年6月3日至7日,爱德华·怀特在双子星座4号任务中完成美国首次太空行走。1966年5月30日-6月2日,勘测者1号发射升空并完成月球表面软着陆。 1969年7月16日至24日,阿波罗11号的两名宇航员在月球表面着陆行走。 1973年5月14日,最后一枚土星5号火箭搭载天空实验室升空。 1975年7月15日 ,联盟-19飞船发射,与阿波罗飞船组成阿波罗-联盟测试体。 1981年4月12日首次发射,哥伦比亚号航天飞机。 |

——摘编自《美苏太空竞赛历年卫星火箭发射以及历史事件介绍》

材料二 1958年,中国把发射人造地球卫星列入国家科学规划,组建机构并开展相关学术研究活动和实验设备的筹建工作。创业之初经历了经济上、技术上种种困难的中国航天事业,经过艰苦奋斗,终于在1964年6月发射成功自行研制的第一枚运载火箭。1968年组建了中国空间技术研究院,1970年4月24日, 成功发射第一颗人造地球卫星“东方红一号”。到1985年10月,我国依靠自己的力量共发射了17颗不同类型的人造地球卫星。这些卫星为地质、测绘、地震、海洋、农林、环境保护等国民经济部门和空间科学研究提供了十分有价值的资料。通过一系列航天活动,中国已经建立了各类人造卫星、运载火箭、发射设备和测量控制系统的研究、设计、试验和生产的基地;建成了多个能发射各类航天器的发射场。组成了由控制中心、地面台站和测量船构成的卫星测控网,造就了一支富有经验的航天科学技术队伍,从而有能力不断开拓航天活动的新领域。中国航空航天工业在为国防、国民经济和科学研究直接服务的同时,还努力向国民经济各部门推广和转移先进技术,取得了显著的效益。

——甘肃省科协信息中心《我国航天发展历史回眸》

请回答:

(1)依据材料一,结合所学知识,概括美苏发展太空技术的特点并分析其历史背景。

(2)依据材料一和材料二,结合所学知识,比较中国在发展太空技术方面与美苏的不同之处。

(3)依据材料一和材料二,结合所学知识,谈谈世界太空技术发展给你的启示。